フランスワインの歴史

ボルドー&南西地方の歴史

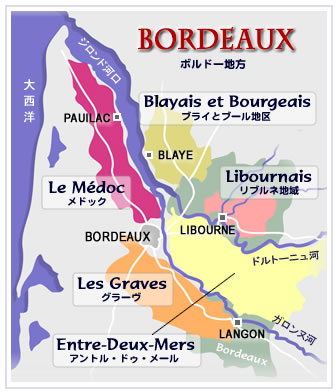

ボルドー は、古代ローマの時代に既に交易港としての礎が出来ていた。大西洋に注ぐガロンヌの大河の流れに従ってその歴史を発展させてして来たと言えるが、その交易の中心は常にワインである。

ボルドーのワイン商人達が常に、量的にも質的にもワインビジネスをリードし今日に至っている。 大河ガロンヌの上流域の南西地方は、ボルドーの影に隠されてしまっているが、ボルドーは交易で発展したのであって、葡萄栽培そのものは、この南西地方の方が歴史も古く活発であった。何と言っても、8~10世紀に掛けてこの地を支配したアキテーヌ公領の、フランス王家を凌ぐ経済力(3倍の領地)がその発展の礎であった。 ここでは、大西洋に注ぐガロンヌの大河の流れによって発展して来た、この地方の歴史のエピソードをピックアップした。

ボルドーのワイン商人達が常に、量的にも質的にもワインビジネスをリードし今日に至っている。 大河ガロンヌの上流域の南西地方は、ボルドーの影に隠されてしまっているが、ボルドーは交易で発展したのであって、葡萄栽培そのものは、この南西地方の方が歴史も古く活発であった。何と言っても、8~10世紀に掛けてこの地を支配したアキテーヌ公領の、フランス王家を凌ぐ経済力(3倍の領地)がその発展の礎であった。 ここでは、大西洋に注ぐガロンヌの大河の流れによって発展して来た、この地方の歴史のエピソードをピックアップした。

フランスにおける英国領の始まり(12Ch)

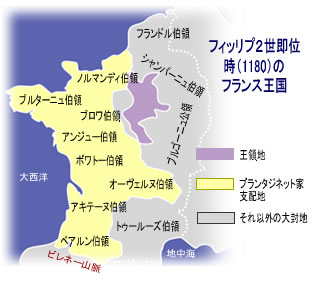

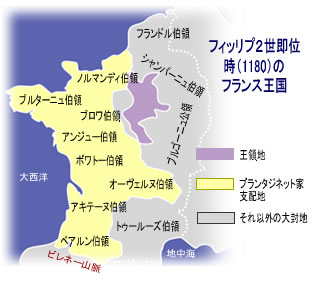

8~10世紀にかけて、カペー朝の仏王の直轄領は、パリを中心としたイル・ド・フランス。北フランスの一部に過ぎなかった。それに比べ、アキテーヌ公領(ポワティエ伯爵とガスコーニュ公爵を兼務)は、北はロワールから南はピレネーまで、東はオーヴルニュの中央高原から西は大西洋までの広大な領地で、フランス王領の3倍もあった。

アキテーヌ公領の経済的基盤はその北部にあって、その西部海岸地帯は、レ島とオレロン島も含めヨーロッパの「塩」の主産地であった。新しい港(ラ・ロシェル)を建設し、莫大な利益を上げた。その交易を求め、北欧の国々から船舶が沢山来た。シヤラント川に臨むこの地域は温暖で、あまり霜も降りなかったから、ブドウ栽培も行われ、ボルドーより早く、塩と共に「ワイン交易」も盛んに行われた。

歴代アキテーヌ諸公の中で傑出した人物とされるギヨーム9世は、十字軍に参戦し東方の進んだ文化の影響を強く受け、帰国後、東西の文化人や楽人を宮廷に招いた。

東西文化の粋を集めたその宮廷は12世紀ヨーロッパ文化の中心的存在になっていった。ギヨーム自身も詩作に精を出し、宮廷趣味の理想を謳った史上最初のトルバドウール(吟遊詩人)と評されている。

現在のポワティエには、当時のロマネスク様式の教会と共に、アキテーヌ公の壮大な宮殿跡があり、吟遊詩人の謳う「騎士道精神」と「エレガンス」が偲ばれる。

こうした環境に育ったギヨームの孫娘が、エレオノール(アリエノール)である。才気にあふれ、自由奔放な情熱の持主。

当時通例の政略的な婚姻だが、カペー朝のフランス王ルイ7世(在位1137~80)と結婚する。フランス王朝の当時の宮廷が地味であったのに加え、ルイ7世は「敬虔王」と言われた真摯なキリスト教徒であったから、この結婚がうまく行くはずがなく、10年足らずで離婚。

自由になったお妃は、30歳になっていたが、11歳も年下の「牡牛のように太い頸をした火山のような男」にひと目惚れして、さっさと再婚してしまう。 その男こそ、結婚した時はただのアンジュー伯アンリだったが、後に、母の血統で英国王の継承者となり、ヘンリー2世(在位1158~89)として即位する。 英国本土に加え、大陸の自出のアンジュー伯領の他、既に領有していたノルマンディ公領、メーヌ伯領、トウーレーヌ伯領に、最大のアキテーヌ公領も加わり、 後に、ブルターニュ公領も手に入れたので、王家のカペー家をはるかに凌駕する広大なアンジュー帝国(プランタジネット家国家)が英仏海峡にまたがって出現した。

こうした環境に育ったギヨームの孫娘が、エレオノール(アリエノール)である。才気にあふれ、自由奔放な情熱の持主。

当時通例の政略的な婚姻だが、カペー朝のフランス王ルイ7世(在位1137~80)と結婚する。フランス王朝の当時の宮廷が地味であったのに加え、ルイ7世は「敬虔王」と言われた真摯なキリスト教徒であったから、この結婚がうまく行くはずがなく、10年足らずで離婚。

自由になったお妃は、30歳になっていたが、11歳も年下の「牡牛のように太い頸をした火山のような男」にひと目惚れして、さっさと再婚してしまう。 その男こそ、結婚した時はただのアンジュー伯アンリだったが、後に、母の血統で英国王の継承者となり、ヘンリー2世(在位1158~89)として即位する。 英国本土に加え、大陸の自出のアンジュー伯領の他、既に領有していたノルマンディ公領、メーヌ伯領、トウーレーヌ伯領に、最大のアキテーヌ公領も加わり、 後に、ブルターニュ公領も手に入れたので、王家のカペー家をはるかに凌駕する広大なアンジュー帝国(プランタジネット家国家)が英仏海峡にまたがって出現した。

プランタジネット王国の盛衰

ヘンリーは政治的にも軍事的にも凄腕を見せ、旺盛な行動力で、イギリスと大陸の領地を守った。エレオノールも夫の右腕の役目を勤めると共に、自領のボワチエでは、吟遊詩人や文化人を招いて「中世文芸の花」と称される宮廷を作った。 その間、五男三女をもうけるのだから、仲が睦まじかったことを物語っている。 長男ウイリアムは幼くして死んだ。次男ヘンリーが実質的長男で、若王ヘンリーと呼ばれた。三男が有名なリチャード(後の獅子心王)。四男がジェフリー。五男が、ジョン(後の欠地王)である。次男のヘンリーは若死にし、四男ジェフリーは僧籍に入るで、歴史の舞台に登場する王子は、リチャード(獅子心王)とジョン(欠地王)である。 好調だった二人の仲が結婚15年目頃から破局に向かう。 「英雄色を好む」の例え通り、ヘンリー2世の数々の女出入りは、当時の王侯の常として黙認していたエレオノールも、特定の女に妃に準じるような寵愛振りと尊大さに、文化の香り高いアキテーヌ公女の誇りが許さなかった。 母親贔屓の息子たちも、今の言葉で言う「しかるべき権限委譲」をしない父親に母親と共に反逆する。 結論から先に言えば、夫婦、親子のいがみ合いの状況につけ込まれて、カペー朝の歴代のフランス王(エレオノールの先夫ルイ7世とその子孫のフリップ2世からフィリップ4世)、 に封建法の論理と術策を駆使され、封土の奪回や領邦君主の臣従化を許し、プランタジネット家(イギリス王家)は、大陸に於ける当初の所領の大半を失い、ギエンヌ公領とポンティウを保持するだけとなる。 ヘンリーは偉大な王であったが、晩年は病み衰え、孤独な死をシノン城で1189年迎える。 イングランドとアキテーヌを継承したのはリチャードで、第3次十字軍の遠征に出かけ、その武勇によって「獅子心王」と呼ばれた。リチャードはリムーザンの戦いで命を落とすと、王位はジョン(失地王)が継承した。 エレオノールは、夫に15年間も幽閉されるが、夫の死後、自由を取り戻し、リチャードとジョンの息子たちの王位継承を図っただけでなく、娘をスペインのカステリア王国の王にも嫁がせる。80歳を過ぎるまで生きて、英・仏・スペインにまたがって矍鑠たる威勢を晩年まで示すのである。 しかし、シェクスピアは辛辣に「腐敗せし老女」と書き残している。 ボルドーが、英国とのワイン貿易で興隆するのは、ジョン失地王の時代からである。中世のボルドーの興隆(13~14Ch)

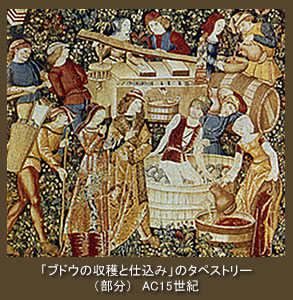

ボルドーは、ガロ・ローマ時代から葡萄を栽培していてワインの評価も高かった。ボルドーには広大なブドウ畑があったと思われるが、事実はそうではない。 メドックには殆ど葡萄の木は無く、あったのは南のグラーヴが中心で、プルミエール・コート、アントル・ドウ・メールやブライにも葡萄畑はあったが、それほど広いものではなかった。

ボルドーから英国や北欧に積み出されたワインは、アキテーヌ盆地全体のものであった。タルン川上流のガイヤック、モワサック、アジヤンから、又、ボルドーに近いサン・マケール、ランゴン、バルサックからガロンヌ川を下ってくるか、あるいはベルジユラツクやサンテミリヨンからドルドーニュ川を下って運ばれて来た。 こうした地域のワインは、一般に「上流地ワイン」と呼ばれていたものである。

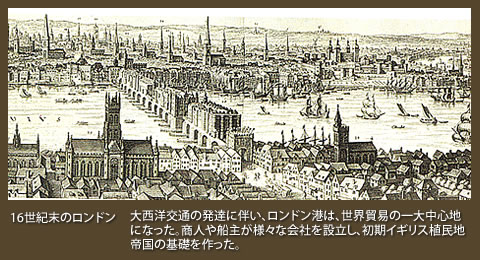

ボルドーは「商業中心地」としての始まり、北欧交易の港町として発展してきた町である。エレオノール妃の再婚がきっかけで、英国領になったのだが、英国との結び付きが「ワイン貿易」通じて急速に深まり、大きく発展、興隆する。

ことに失地王ジョン王の時世に、ボルドーは常に親英派としての様々な政治工作を通じて、市長の選出権をはじめとして、関税免除や貿易上の特権を手に入れ、いわゆる「自由都市」として発展して行く。(歴史「都市」参照)

13世紀の中頃には、英国王室へのワイン供給量の4分の3はボルドーが賄っていた。王室と言っても王の食卓ばかりでなく贈り物や記念の品、それに、宮廷や行政機関や軍隊のものを含んでいる。

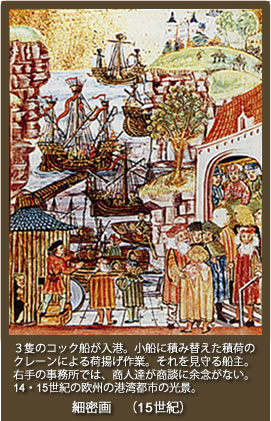

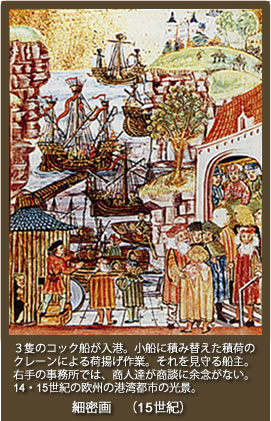

14世紀の前半に、7年間の輸出の完全な記録が残っていて、年平均では、83,000トノー、即ち700,000ヘクトリットルである。その内、英国への輸出がほぼ半分で、当時の英国の500万程度と推定される人口で割ると、控え目に見積もつて6本のワインになる量である。

この英国向けの船を襲う海賊を退治するために編成された護送船団が、後に世界を制覇する「大英帝国海軍」のはしりであり、又、今日、船の積載量の基準になっている「屯」は、当時の樽の大きさを表すトノーから生まれたものだし、会計上の「流動資産」という言葉は、ワインの積荷が液体の財産だったことから来ている。ボルドーのワイン交易が、既にこの時代、いかに盛んだったかを物語っている。

ボルドーのワイン貿易と「ボルドー特権」

ボルドーのワイン貿易で、決定的に重要だったのは、「ワイン証書」である。河川交通の要所にあるボルドーの地理上の立場を利用した、ボルドーのワイン生産者や商人たちの優遇措置で、「ボルドー特権」とも言われている。 例えば、ボルドーは周辺地域に対して、ボルドーの港以外からの外地へのワインの積み出しを禁止していた。下流であろうと上流であろうと、まずボルドーに持って来て、ボルドーから出航させた。ワインの輸出のボルドー商人の独占である。また、上流地域のワインはボルドーのワインが売れてから市場に出回るよう、ある日付以前はボルドー市への荷揚げを認めないと言うものもある。 これは当時のワインは樽詰めだから長持ちせず、取引はその年の新酒に限られていたことを考えると、上流地不利な規制である。更に、ボルドーの商人は、上流のワインの樽の大きさを小さなものにするというような措置まで講じている。 この特権が完全に廃止されるのは1776年であるが、こうした特権は、中世以来各地に見られるが、適用範囲の広さと期間の長さの点でボルドーのそれに勝るものはない。500年も続いたこの「優遇措置」の影響力は絶大だった。 そして、16世紀以降「ボルドー港の積み出し独占」の撤廃などボルドー特権が一部弱まるなかで、地の利のあるメドックが浮上してくるのである。

ワイン産地研究の大御所・ロジエ・デイオンが述べているように、 ワインは土地の産物であると同時に人為の産物でもある。ボルドーワインの偉大さはボルドー人たちの政治的手腕によって獲得された面が大きいことは否定できない。

百年戦争(14~15Ch)

14・15世紀の西欧世界を襲った災害は、ペストと戦争である。

1347年末、中東からイタリア商船が持込んだペストはマルセイユに最初上陸した。当時、度重なる飢饉にって住民の栄養状態は悪く、抵抗力を弱めていたため、ペストはヨーロッパ社会にたちまち蔓延する。ペストは周期的に流行を繰返し、フランスでは1世紀半の間に、住民の30~50%の命を奪った。 しかし、局地的に最大の災害をもたらすのは常に戦争である。なかでも最大の被害を及ぼしたのは、フランスを舞台にした王位継承の争い、「百年戦争」であった。戦争は百年間休みなく続いたわけではなく間款的であったが、2つの局面に分けられる。 カペー朝はフィリップ4世の死後、3人の息子が次々に若死したため、深刻な王位の継承問題が起きた。従兄弟のヴァロワ家が王位を継いで、新王フィリップ6世(在位1328-50)として即位する。しかし、先王フィリップ4世の娘を母とする英国王エドワード3世(在倍1327-77)が、フランス王の継承権を主張して、積年の英仏王家の対立が再燃したことがことの始まりである。 1339年、エドワード3世が、軍をひきいて北フランスに侵入した。 フランス側は緒戦でこそ大敗したが、その後30数年戦い続け、1375年には、カレー、ボルドー、パイヨンヌを除いて失地をほぼ回復する。これが第1局面である。

1347年末、中東からイタリア商船が持込んだペストはマルセイユに最初上陸した。当時、度重なる飢饉にって住民の栄養状態は悪く、抵抗力を弱めていたため、ペストはヨーロッパ社会にたちまち蔓延する。ペストは周期的に流行を繰返し、フランスでは1世紀半の間に、住民の30~50%の命を奪った。 しかし、局地的に最大の災害をもたらすのは常に戦争である。なかでも最大の被害を及ぼしたのは、フランスを舞台にした王位継承の争い、「百年戦争」であった。戦争は百年間休みなく続いたわけではなく間款的であったが、2つの局面に分けられる。 カペー朝はフィリップ4世の死後、3人の息子が次々に若死したため、深刻な王位の継承問題が起きた。従兄弟のヴァロワ家が王位を継いで、新王フィリップ6世(在位1328-50)として即位する。しかし、先王フィリップ4世の娘を母とする英国王エドワード3世(在倍1327-77)が、フランス王の継承権を主張して、積年の英仏王家の対立が再燃したことがことの始まりである。 1339年、エドワード3世が、軍をひきいて北フランスに侵入した。 フランス側は緒戦でこそ大敗したが、その後30数年戦い続け、1375年には、カレー、ボルドー、パイヨンヌを除いて失地をほぼ回復する。これが第1局面である。

第2局面は、平穏な約30年の後、フランス側の内部分裂から始まる。ヴァロワ朝のシャルル6世(在付1380-1422)の脳神経疾患が昂じたので、その弟のオルレアン公ルイと従兄のブルゴーニュ公ジャンによるフランス王家の中での権力争いが始まった。

1407年、ブルゴーニュ公がオルレアン公ルイを暗殺した。

これをきっかけに、「ブルゴーニュ派」と「オルレアン・アルマニヤック派」の内乱となる。

ブルゴーニュ派は東部・北部の、オルレアン・アルマニヤック派は西部・南部の領主を基盤とした。

一方、英国では、1399年に、ランカスター朝が成立していたが、ヘンリ5世(在位1413-22)が、フランスのこの内乱に乗じて、1415年にノルマンディに侵入し、アザンクールの戦いで大勝する。 フランスでは、オルレアン・アルマニヤック派が皇太子シャルル(後のシャルル7世)を担ぐのに対し、ブルゴーニュ派はシャルル6世を担ぎ激しく争っていたが、1420年、ブルゴーニュ派のシャルル6世は、再度侵入した英国王ヘンリ5世と「トロワ条約」を結ぶことになる。その内容は、ヘンリ5世がシャルル6世の娘カトリーヌと結婚し、シャルル6世の死後はフランス王位を継ぐことを定めたものであった。 2年後の1422年、英仏両王がたまたま相ついで死亡。条約に基づいて、ヘンリ5世の子ヘンリ6世(在位1422-61)が、生後10ヶ月ではあったが、英仏両国の王となり、叔父のベッドフォード公が摂政として、ロワール川以北の北フランスを支配し、親英の立場のブルゴーニュ公が東部を支配する。 一方、皇太子シャルルの方は、シャルル7世(在位1422-61)と称し、プールジユに退いてロワール川以南を支配する。が、母イザボーが皇太子は不義の子でヴァロワの血を引いていないと証言したため混乱し、士気は上がらなかった。 1428年、ベッドフォード公はこの曖昧な状況を打開するため、オルレアン・アルマニヤツク派の要地オルレアンを攻囲した。

ブルゴーニュ派は東部・北部の、オルレアン・アルマニヤック派は西部・南部の領主を基盤とした。

一方、英国では、1399年に、ランカスター朝が成立していたが、ヘンリ5世(在位1413-22)が、フランスのこの内乱に乗じて、1415年にノルマンディに侵入し、アザンクールの戦いで大勝する。 フランスでは、オルレアン・アルマニヤック派が皇太子シャルル(後のシャルル7世)を担ぐのに対し、ブルゴーニュ派はシャルル6世を担ぎ激しく争っていたが、1420年、ブルゴーニュ派のシャルル6世は、再度侵入した英国王ヘンリ5世と「トロワ条約」を結ぶことになる。その内容は、ヘンリ5世がシャルル6世の娘カトリーヌと結婚し、シャルル6世の死後はフランス王位を継ぐことを定めたものであった。 2年後の1422年、英仏両王がたまたま相ついで死亡。条約に基づいて、ヘンリ5世の子ヘンリ6世(在位1422-61)が、生後10ヶ月ではあったが、英仏両国の王となり、叔父のベッドフォード公が摂政として、ロワール川以北の北フランスを支配し、親英の立場のブルゴーニュ公が東部を支配する。 一方、皇太子シャルルの方は、シャルル7世(在位1422-61)と称し、プールジユに退いてロワール川以南を支配する。が、母イザボーが皇太子は不義の子でヴァロワの血を引いていないと証言したため混乱し、士気は上がらなかった。 1428年、ベッドフォード公はこの曖昧な状況を打開するため、オルレアン・アルマニヤツク派の要地オルレアンを攻囲した。

ジャンヌダルクと百年戦争後の社会の変化(14~15Ch)

ジャンヌ・ダルク(1412頃-31)が登場するのは、この時である。 ジャンヌはロレーヌのドンレミ村の裕福な農民の娘で、1429年、オルレアン攻囲を知ると意を決して王太子に会い、ロワール河畔のシノン城で、戦士の列に加えられることに成功。天使の旗印を掲げて入城した彼女を迎えたオルレアンは士気が上がり、10日後にオルレアンは「奇跡的」に解放された。

次いで、彼女はランス進撃を強行し、7月、ランス大聖堂でシャルル7世の「聖別式」を実現させた。これによって疑惑を引きずっていたシャルルの地位は強まり情勢は有利に働いた。しかし、翌年5月、ジャンヌはパリ近郊の戦闘中、親英派のブルゴーニュ軍の捕虜になってしまった。身代金と引換えに英国軍に売渡され、悪意と計略に満ちた異端裁判の未、ジャンヌはルーアンの広場で焚刑に処せられてしまう。

この後の1435年、ブルゴーニュ公国は英国と同盟を結んでいたが、フランドルの支配権をめぐって両者の間にひびが入り、オルレアン・アルマニヤック派とアラスで和解する。

この和解以降、統一したフランス軍は、英国軍を次第に駆逐していき、1453年、英国の手には、大陸側の領土としてはカレーだけを残し、百年戦争は事実上終了する。

ボルドーを中心とするギュイエンヌ地方の人々は、英国と経済的、政治的、社会的に関係深い親英派だっから、フランス北部と違って最後まで抵抗した。1451年春にフランス軍の本格的攻撃が行なわれ、いったんは制圧される。しかし、ボルドーは英国としても重要な拠点だったから、トールポット将軍の軍隊をボルドーに出兵、反撃を試みる。が、結局1452年の戦いで敗北する。この最後の戦いの地が、サン・テミリオンの東で、今でもその名を残すカスティヨン・ラ・バタイユ(戦場の意味)である。

百年戦争終了のフランス社会の変化

百年戦争の終了後、仏領になったボルドーは、ジョン失地王(英)に認められた諸特権を一旦は失うが、利にさといシャルル7世(仏)は、ボルドーの振興とその貿易がもたらす利益を考えて、この旧特典を回復させたので、息を吹き返す。しかし、ワイン貿易の額は、百年戦争の始まる前の8分の1に減少。戦禍によることに加えて、ボルドーに代わって、様々な国から多くの魅力的なワインが英国及び北欧へ運ばれるようになったからだ。 「百年戦争」は、中世の封建社会を構成する農民、領主、教会、都市の権力を大きく変化させた。 戦禍と人口減少によって農村は荒廃し耕作面積は減少した。それを理由に、農民は、貢租や賦役の減少を要求したり、領主の緊縛から逃れて農奴の地位を脱したりして、総体的には農民自身地位は向上させる方向へ向かった。 しかし、最大の打撃を受けたのは領主層である。人口減少と農村の荒廃のため基本的収入源である封建的貢租の基礎を崩されたばかりでなく、領主の戦死による家系の断絶や捕虜の身代金の出費で没落する者が少なくなかった。 次第に、領主層は宮廷に取り入り、国王から役職や年金をもらう方向を取り始める。 ルイ11世(在位1461-83)の死亡時には、約750人もの宮廷人を生んだ。弱体化した各地の領主の土地防衛は王の常備軍が代行した。これが王の地位と権威を高め、次の世紀の絶対王政確立への途を開いて行くことになる。メドックの始まり(16~17Ch)

メドックは、かって沢沼地帯あった。その大西洋側は砂丘で、ジロンド川沿いも長い年月に川が運んだ砂利が堆積した同じような砂丘であった。沼地から今日の肥沃な広大な土地が現れ始めたのは、17世紀初めにオランダ人の「干拓業者」が、そこでの干拓許可を受けてからのことである。

16世紀のメドックは、人里離れた未開の地で、百年戦争時の要塞がジロンド川沿い点在していたが、道路はなく、交通の手段は船で、マルゴー、サン・ジエリアン、ボイヤック、サンテステフを結んでいた。メドックの土地は、殆どが不在地主で、1572年にはラフィツトの地所は60ほどの小作地に分割されており、主として小麦が作られていた。

ボンタック家がグラーヴの地所で葡萄園経営に乗り出した頃、まもなくして、一握りのボルドーの法服貴族がメドックで同じことやり始めた。メドックの古い地主だった帯剣貴族は、この辺境にある土地の権利を喜んで売ったから、地所の整理・統合は容易に行われた。その整理・統合が最初になされた土地が、そのまま今日の銘醸地として残っている。

この地に投資をし、整理・統合を行い、ブドウ栽培を始めた法服貴族は、「ラフィツト」「ラモット」、また「ブリヨン」などの名で示される小丘の頂の干からびて痩せた砂利地が、葡萄栽培に適していると分かっていたに違いない。

この地に投資をし、整理・統合を行い、ブドウ栽培を始めた法服貴族は、「ラフィツト」「ラモット」、また「ブリヨン」などの名で示される小丘の頂の干からびて痩せた砂利地が、葡萄栽培に適していると分かっていたに違いない。

1570年代、ピエール・ド・レストナックなる人物がラモット・マルゴー周辺の小さな地所を集め始めた。これが後の「シャトー・マルゴー」である。同じ頃にはボンタック家はサンテステフ、ル・タイヤン、バ・メドックの地所を手に入れていた。

1570年代、ピエール・ド・レストナックなる人物がラモット・マルゴー周辺の小さな地所を集め始めた。これが後の「シャトー・マルゴー」である。同じ頃にはボンタック家はサンテステフ、ル・タイヤン、バ・メドックの地所を手に入れていた。アルノー・ド・ミユレは1595年までに「ラトウール」の地所の所有者となった。 彼の息子ドニは微小な所有地を合併し、さらに隣接する土地を購入して、1650年までには、小さな土地の寄せ集めだった領地を、管理人が経営するという近代的な意味での地所に変える事業を完成させた。ドニが死ぬとラトウールの地所は、ドレード・ド・レストナックの一族に受け継がれた。 レストナック家はすでに「シャトー・マルゴー」の所有者であったが、やがては「オー・ブリヨン」も分与されることになる。 ボルドーの「シャトー」、しかもその銘醸ワインの概念を打ち立て発展させたのは、驚くべきことに、一つの家系、別の言い方をすれば、一つの地方の名望家グループなのであった。

最初のマーケティングが生んだワイン(17Ch)

「ホー・ブリヤンと呼ばれるフランス・ワインの一種を飲んだが、これはいまだかつてお目にかかったことがないような独特の味わいを持つうまいものだった」 これは、あの赤裸々な奇書と言われ有名な「日記」のサミュエル・ピープス氏の1663年4月10日の「日記」の一節である。彼が味わったのは「オー・ブリヨン」だった。

ボルドーのポンタック家は、ボルドー・ワインの最も古くからのご贔屓であるイングランドで、自分のブドウ園のワインに、「オー・ブリヨン」と「ポンタック」という銘柄名(ブドウ園の名をつけて売り出された最初のワインで、今日のシャトー・ワインの原型)を付け、今日で言うマーケティングを始めたのである。

1660年、ボンタック家の当主は息子をロンドンに送り、「ボンタックの首領(ヘッド)」という看板の酒場を開いた。ロンドンの最初のレストランとも言われ、かつて見られなかったような贅沢な酒場で、値段は非常に高く、通常の高級ワインの3倍以上だった。 これが大成功した。ロンドンの文化人や貴族に評判を呼び、フランス革命直前の1780年に取り壊されるまで1世紀以上も商売を続け、「オー・ブリヨン」は最高級ワインとしての名声を獲得していく。

ボンタック家は、商人階級で、ワインの輸出と織物の輸入で財をなし、ボルドー市長や議会の議長を輩出するボルドーの名門で、その収入と生活様式は、ほとんど王侯と呼ぶにふさわしく、邸宅は四つの丸屋根を持つ町一番の豪邸であった。

「ホー・ブリヤンと呼ばれるフランス・ワインの一種を飲んだが、これはいまだかつてお目にかかったことがないような独特の味わいを持つうまいものだった」 これは、あの赤裸々な奇書と言われ有名な「日記」のサミュエル・ピープス氏の1663年4月10日の「日記」の一節である。彼が味わったのは「オー・ブリヨン」だった。

ボルドーのポンタック家は、ボルドー・ワインの最も古くからのご贔屓であるイングランドで、自分のブドウ園のワインに、「オー・ブリヨン」と「ポンタック」という銘柄名(ブドウ園の名をつけて売り出された最初のワインで、今日のシャトー・ワインの原型)を付け、今日で言うマーケティングを始めたのである。

1660年、ボンタック家の当主は息子をロンドンに送り、「ボンタックの首領(ヘッド)」という看板の酒場を開いた。ロンドンの最初のレストランとも言われ、かつて見られなかったような贅沢な酒場で、値段は非常に高く、通常の高級ワインの3倍以上だった。 これが大成功した。ロンドンの文化人や貴族に評判を呼び、フランス革命直前の1780年に取り壊されるまで1世紀以上も商売を続け、「オー・ブリヨン」は最高級ワインとしての名声を獲得していく。

ボンタック家は、商人階級で、ワインの輸出と織物の輸入で財をなし、ボルドー市長や議会の議長を輩出するボルドーの名門で、その収入と生活様式は、ほとんど王侯と呼ぶにふさわしく、邸宅は四つの丸屋根を持つ町一番の豪邸であった。先祖伝来の田舎の邸宅が「シャトー・オー・ブリヨン」で、そのブドウ畑は干からびて痩せた石の多い土壌であることから「グラーヴ」と呼ばれた。「ボンタック」の方は、メドックの畑のものだが、売出し当初のメドックは、まだブドウ園の開発は進んでおらず名声も博していない時期であった。 ボンタック家のワイン造りが、その財力と進取の技術に裏打ちされた品質のものであった事は想像できるが、このマーケティングの成功による利益を更につぎ込むことによって、比類の無い「銘醸ワイン」としての地位を確立して、ボルドー・ワインのモデルとなったことは間違いない。

イギリス貴族のスノビズム

清教徒革命(1640~1660)と名誉革命(1688~1689)を経て、権力の中心から遠ざかる形になったイギリスの貴族階級は、身分の違いを見せつけるかのような徹底したスノビズムをひけらかすことによってせめてもの慰めとした。 身なりや余暇の過ごし方、そして飲み物(ココア・コーヒー・紅茶)によっても差異を示した。従って、ワインについても別のものを求めた。

特に「メドックの銘醸ワイン」がその位置を獲得し、イギリスに於けるマーケットを広げ確立して行ったのである

ボルドーの大繁栄(18Ch)

18世紀のボルドーは、全く新しい相貌を呈した興隆の時代だった。 ワイン貿易は量的にも増大したが、質的には革命的と言ってもいいほどの変化を遂げた。

しかし、最も劇的な変化は、植民地(サント・ドミンゴ&ハイチ)との砂糖と奴隷貿易で莫大な富を蓄積した事である。 (奴隷貿易は年36,000人と言う、とんでもない数字で、革命当時にはハイチには50万人の奴隷がいたと言う)

1770年代はボルドーの植民地貿易が最も盛んだった時期で、ボルドーに入港した船は「整備する暇も無く」みなとんぼ返りしていたと言う。

こう言った貿易で莫大な利益を得ていた町は、フランスでも他には無く、この莫大な富の蓄積が、「大劇場」の建設をはじめ、都市の大改造を可能にし、革命時には、フランスで一番立派な近代的な町となり、港町としての規模も最大となった。

時間的にはこの植民地熱より先に、ボルドーでは、「葡萄植え付け競争」が始まった。

ラトゥール、ラフィット、マルゴー、オー・ブリヨンなどは、既に名醸地としてイギリスでは好評を博していたが、ルイ15世の宮廷でも受け入れられるようになると、それに続けと、この時期、法服貴族や豪商たちがメドックやクラーブに新たな葡萄園の開発に走った。それが今日のメドックに於ける大半の葡萄園の始まりである。

ボルドー周辺の田園地帯にも同じ「葡萄植え付け競争」が起こっていて、1744年には、実に「管轄区域の半分がブドウ畑だ」と地方総監の代理人の報告がある。ブドウ畑が増えれば穀物生産が減少するからと言う理由で、「新しい植え付け禁止」令も一時出されるほどの「狂騒」振りだった。

質を求めるイギリスはもとより、ドイツ及びバルト海沿岸国のワイン需要の増大がもたらたこの「狂騒」は、1730年から70年の間に、ボルドーのワイン輸出額を10倍に上昇させた。

この時期、一級の葡萄園やそれに追従する葡萄園は、あらゆる手を尽くして最上のワインを生み出そうと、儲けた金を土地につぎ込んだ。

18世紀のボルドーは、全く新しい相貌を呈した興隆の時代だった。 ワイン貿易は量的にも増大したが、質的には革命的と言ってもいいほどの変化を遂げた。

しかし、最も劇的な変化は、植民地(サント・ドミンゴ&ハイチ)との砂糖と奴隷貿易で莫大な富を蓄積した事である。 (奴隷貿易は年36,000人と言う、とんでもない数字で、革命当時にはハイチには50万人の奴隷がいたと言う)

1770年代はボルドーの植民地貿易が最も盛んだった時期で、ボルドーに入港した船は「整備する暇も無く」みなとんぼ返りしていたと言う。

こう言った貿易で莫大な利益を得ていた町は、フランスでも他には無く、この莫大な富の蓄積が、「大劇場」の建設をはじめ、都市の大改造を可能にし、革命時には、フランスで一番立派な近代的な町となり、港町としての規模も最大となった。

時間的にはこの植民地熱より先に、ボルドーでは、「葡萄植え付け競争」が始まった。

ラトゥール、ラフィット、マルゴー、オー・ブリヨンなどは、既に名醸地としてイギリスでは好評を博していたが、ルイ15世の宮廷でも受け入れられるようになると、それに続けと、この時期、法服貴族や豪商たちがメドックやクラーブに新たな葡萄園の開発に走った。それが今日のメドックに於ける大半の葡萄園の始まりである。

ボルドー周辺の田園地帯にも同じ「葡萄植え付け競争」が起こっていて、1744年には、実に「管轄区域の半分がブドウ畑だ」と地方総監の代理人の報告がある。ブドウ畑が増えれば穀物生産が減少するからと言う理由で、「新しい植え付け禁止」令も一時出されるほどの「狂騒」振りだった。

質を求めるイギリスはもとより、ドイツ及びバルト海沿岸国のワイン需要の増大がもたらたこの「狂騒」は、1730年から70年の間に、ボルドーのワイン輸出額を10倍に上昇させた。

この時期、一級の葡萄園やそれに追従する葡萄園は、あらゆる手を尽くして最上のワインを生み出そうと、儲けた金を土地につぎ込んだ。葡萄園の管理人の技術は確実に向上し、ラフィット、ラ トゥール、マルゴーの管理人は敬意が払われる有名人になり、葡萄園とワインに絶対的な力を振るうようになっていった。 ブルゴーニュの名醸地が修道院の技術が数世紀に渡って積み上げられたものであるのに対して、その何分の一かの時間で銘酒を生み出すようになるボルドーの背景は、英国を中心とする海外の大きなマーケットとそこから得られる莫大な経済力によるものである。

名醸地メドックの成立(19Ch)

ボルドーは、フランス革命の頃にはフランスでもパリに次ぐ、近代的な都市になっていた。その象徴である大劇場は今でも街の中心で繁栄の名残りを語っている。

フランス革命時は、ジロンド党の基地でもあったボルドーも革命の嵐に巻き込まれ、著名なシャトーは国から没収と言う受難にあい、ギロチン台に送られた貴族もいた。

しかし、封建的な帯剣貴族とちがって、近代精神の洗礼を受け、商売、特に海外との貿易でもまれ、したたかな根性を持っていた法服貴族(モンテスキューのような)や新興ブルジョワ商人たちが多かったから、ぶどう園をブルゴーニュのように分散させないで、いろいろな手口で守りぬいた。

そして、産業革命によって増大する英国を中心とする北方諸国の従来のマーケットに加え、1853年には、パリーボルドー間の鉄道が開通し、パリっ子たちの熱い目がボルドーに注がれ、フランス国内の新たなマーケットが登場し、ボルドーのワインは黄金時代を迎えるのである。

メドックでは広壮な大邸宅が建ち始める。(パルメ、ピション・ラランドとロングヴィル等々)また、各ぶどう園主は建物だけでなく、ワインの品質向上にも努めた。

何代にも渡るぶどう栽培とワイン醸造法についての経験や教訓で、その技術水準はかなりのものになっていた。

近代的技術を研究し導入し始める余裕もあった。 しかし、その華やかな舞台の裏には、不況と災厄の落とし穴も迫っていた。1830年代ボルドー銀行が倒産し、1830年~50年に掛けてぶどう園主たちは経営難に苦しむようになっていった。そこへ、うどん粉病が襲った。地元の古い地主たちはぶどう園を持ち切れなくて次々と手放した。手を出したのは銀行家たちだった。 時間を追って列挙してみると、

20年代に銀行をバックにした酒商バルトンがランゴアを買い、

36年にはスペイン系銀行家アグアドがマルゴーを買い、 フランス金融界の雄アシル・フールがベイシュヴェルを買った。

53年にはロンドン・ロスチャイル家がムートンを手に入れ、同じ年に、ユダヤ人の銀行家イザーク・ベレールもパルメを買っている。

66年にドルフェス家がモンローズを買っているが、その少し前に、パリ・ロスチャイル家がラフィットの買収に掛かっていたのである。

変転はあるものの現在に通じる姿がこの時期形成されたと言える。

近代的技術を研究し導入し始める余裕もあった。 しかし、その華やかな舞台の裏には、不況と災厄の落とし穴も迫っていた。1830年代ボルドー銀行が倒産し、1830年~50年に掛けてぶどう園主たちは経営難に苦しむようになっていった。そこへ、うどん粉病が襲った。地元の古い地主たちはぶどう園を持ち切れなくて次々と手放した。手を出したのは銀行家たちだった。 時間を追って列挙してみると、

20年代に銀行をバックにした酒商バルトンがランゴアを買い、

36年にはスペイン系銀行家アグアドがマルゴーを買い、 フランス金融界の雄アシル・フールがベイシュヴェルを買った。

53年にはロンドン・ロスチャイル家がムートンを手に入れ、同じ年に、ユダヤ人の銀行家イザーク・ベレールもパルメを買っている。

66年にドルフェス家がモンローズを買っているが、その少し前に、パリ・ロスチャイル家がラフィットの買収に掛かっていたのである。

変転はあるものの現在に通じる姿がこの時期形成されたと言える。

ロスチャイルド家と葡萄園(19Ch)

ロスチャイルド家の創設者は、マイヤー・A・ロスチャイルド (Meyer Amschel Rothschild:1744~1812)。 ドイツのフランクフルトに生まれ、ユダヤ教の聖職者ラビになるための勉強をするが、親の死後、銀行に徒弟に出される。やがてユダヤ人地区に銀行を設立。裕福な伯爵ヘッセン・カッセル家のウィルヘルム9世の金融顧問になり、急速に富を築く。

その後、5人の子供が、ドイツ、オーストリア、フランス、イタリア、イギリスの政商として、欧州の金融界を動かし巨万の富を築き、国際的な金融財閥となる。

彼の「ナポレオン失墜をめぐる大ギャンブル投機」は悪名高い。その投機とはこう言うこと。彼は、ロスチャイルド家の持つ情報網で、ナポレオンのワーテルローの敗戦をいち早くキャッチ。が、下落しかかっていたイギリスのコンコル公債を投売りした。彼の売りで、「ワーテルローでのイギリスの負けをネイサンは知っている」と言う噂が飛び、公債は大暴落。ぎりぎりの底値まで落ち込んだころを見計らい、今度は公債を二束三文で大量買い。その後、勝利の知らせが伝わり、公債は一転して大暴騰。数百万ボンドの大儲けをする。 ネーサンの長男であるライオネル・ネーサン(1808~79)は、1875年、イギリス政府のスエズ運河の利権獲得に際し融資をおこなう。イギリス議会の最初のユダヤ人メンバーにもなる。ライオネルの息子は、男爵位につき、大英帝国でユダヤ人としてはじめての貴族になり、下院議員にもなった。 ネーサンのもう一人の息子ナサニエルが、1853年、シャトー・ムートンを112万フランで取得したのである。 1855年の格付けで2級の憂き目をかこつ理由は、変人・冷酷と評される父ネーサンの家系と国籍に対する反目にあったとも言われている。 このナサニエルの孫息子が、バロン・フィリップで、シャトー元詰め義務の提唱者であり、1973年1級格付けに昇格させ、ムートンを押しも押されもしない最高級ワインに押し上げた立役者。著名画家の画をラベルに起用したのも彼である。現在は一人娘のフィリピーヌが立派に後を受け継いでいる。

ロンドン・ロスチャイルド家

創設者マイヤーの三男、ネーサン・マイヤー・ロスチャイルド(1777~1836)は、1805年、ロンドンにイギリス支店を開設。イギリス政府がナポレオン戦争の際、同盟国に移した助成金を管理し、融資する主要な役割を果す。彼の「ナポレオン失墜をめぐる大ギャンブル投機」は悪名高い。その投機とはこう言うこと。彼は、ロスチャイルド家の持つ情報網で、ナポレオンのワーテルローの敗戦をいち早くキャッチ。が、下落しかかっていたイギリスのコンコル公債を投売りした。彼の売りで、「ワーテルローでのイギリスの負けをネイサンは知っている」と言う噂が飛び、公債は大暴落。ぎりぎりの底値まで落ち込んだころを見計らい、今度は公債を二束三文で大量買い。その後、勝利の知らせが伝わり、公債は一転して大暴騰。数百万ボンドの大儲けをする。 ネーサンの長男であるライオネル・ネーサン(1808~79)は、1875年、イギリス政府のスエズ運河の利権獲得に際し融資をおこなう。イギリス議会の最初のユダヤ人メンバーにもなる。ライオネルの息子は、男爵位につき、大英帝国でユダヤ人としてはじめての貴族になり、下院議員にもなった。 ネーサンのもう一人の息子ナサニエルが、1853年、シャトー・ムートンを112万フランで取得したのである。 1855年の格付けで2級の憂き目をかこつ理由は、変人・冷酷と評される父ネーサンの家系と国籍に対する反目にあったとも言われている。 このナサニエルの孫息子が、バロン・フィリップで、シャトー元詰め義務の提唱者であり、1973年1級格付けに昇格させ、ムートンを押しも押されもしない最高級ワインに押し上げた立役者。著名画家の画をラベルに起用したのも彼である。現在は一人娘のフィリピーヌが立派に後を受け継いでいる。

パリ・ロスチャイルド家

創設者マイヤーの5男、ジェームズ・マイヤー・ロスチャイルド(1792~1868)は、1817年にパリ支店を設立。その後、50年間フランスにおける最も強力な銀行家として辣腕を振るう。

彼は、かの有名なフーシェの邸宅を買って、フェリエールと名づけ、ヴェルサイユに次ぐフランス最大の美邸とし、文人芸術家のサロンにした。ここで繰り広げられる社交は絢爛豪華そのもの。当時の欧州の粋が集まった。この邸宅の美しい女主人ベッティに、ハイネは「天使」と言う詩を捧げ、アングルは肖像画を描き、ロッシーニは曲を作った。トラクロアやショルジュ・サンドも常連であった。

創設者マイヤーの5男、ジェームズ・マイヤー・ロスチャイルド(1792~1868)は、1817年にパリ支店を設立。その後、50年間フランスにおける最も強力な銀行家として辣腕を振るう。

彼は、かの有名なフーシェの邸宅を買って、フェリエールと名づけ、ヴェルサイユに次ぐフランス最大の美邸とし、文人芸術家のサロンにした。ここで繰り広げられる社交は絢爛豪華そのもの。当時の欧州の粋が集まった。この邸宅の美しい女主人ベッティに、ハイネは「天使」と言う詩を捧げ、アングルは肖像画を描き、ロッシーニは曲を作った。トラクロアやショルジュ・サンドも常連であった。この豪邸は、ナポレオン、タレーラン、メッテルニッヒ、ナポレオン3世へと続く政治の裏舞台でもあった。饗宴の美食を司ったのは、歴史的料理人アントナン・カレーム。 1868年、シャトーー・ラフィットを450万フランで取得。

1820年代から、産業革命による経済変動や病虫害の災難で、古い地主は葡萄園を持ちきれなくなって次々と手放した。

スペイン系銀行家アグアドが買ったマルゴーは130万、ユダヤ人銀行家イザーク・ペレールが買ったパメルが42万だから、敵対する金融業者に対抗上、最高の葡萄園を手にしなければならなかったとは言え破格の価格である。

ナポレオン3世と1855年の格付け(19Ch)

ウィーン会議の後の神聖同盟は、ヨーロッパ規模での反動体制だった。フランス国内では、ナポレオンがセント・ヘレナヘ島流しにされた後、プルポン朝のルイ18世と共に、帰国した旧貴族たちは、旧国家体制(アンシャン・レジーム)の復活に精力を注ぐ。これは当然産業革命によって生まれた近代市民諸関係と対立する。いわゆる王政復古期は、この二大勢力の対立をめぐる流動の時代だった。

1830年の「7月革命」その後の「7月王政」1848年の「2月革命」を経て「第二共和政」の時代に入る。しかし、その不安定な政局を安定させるための新憲法に基づく大統領選挙で、ルイ・ナポレオン・ボナパルトが投票総数の4分の3にあたる540万票を集めて当選した。 ナポレオン1世の甥に当たるルイ・ナポレオンは、自分こそ伯父の偉業を受け継ぎ偉大なフランス再興を担う人間であると信じこんでいた。 イタリア、アメリカ、イギリスと各地で亡命生活を送っていたルイは、ナポレオン伝説が根強く残っていたフランス国民にとって未知の魅力を持っていたし、彼の説く産業保護政策は新興ブルジョワ勢力にとっても悪くなかった。

1851年12月、アウステルリッツの戦勝とナポレオン1世の戴冠式の記念日を利用してクーデタを決行、帝位につき、1852年の国民投票でも圧倒的多数でその地位を追認させる。 ルイ・ナポレオンは、亡命時代の経験や、サン・シモン主義や英国経済学を学んでいたから、産業革命の重要性と英国の経済発展の原動力を認識していた。

政治的には親露・親襖政策から親英政策に切り換え、経済的にはフランス産業の近代化と生産力の増強を計るため、工業部門の技術革新と設備投資を促進させた。自由貿易主義にふみ切り、金融の近代化にも取り組み、更に、大規模公共事業を実施した。 鉄道網は1850年の延べ3,083kmから70年には18,000kmに達した(これにはロスチャイルド財閥が関わっている)。 これはフランス市場の構造を一変させ、しかも大量の労働力を農村から都市に引き寄せた。 金融改革による信用拡大は投機ブームを起こし、公債市場の公開とあいまって投資の大衆化をもたらした。

公共事業で言えば、セーヌ県知事オスマンによるパリの都市計画によって、狭い曲がりくねった道路と市街は取り壊されれ、凱旋門広場を中心に広い道路が放射状に八方に延びるようになり、繁華街・高級住宅街・貧民街は整然と区画整理され、古都の町の様相は一変してヨーロッパ随一の近代都市、今日の花の都パリが誕生したのである。

1830年の「7月革命」その後の「7月王政」1848年の「2月革命」を経て「第二共和政」の時代に入る。しかし、その不安定な政局を安定させるための新憲法に基づく大統領選挙で、ルイ・ナポレオン・ボナパルトが投票総数の4分の3にあたる540万票を集めて当選した。 ナポレオン1世の甥に当たるルイ・ナポレオンは、自分こそ伯父の偉業を受け継ぎ偉大なフランス再興を担う人間であると信じこんでいた。 イタリア、アメリカ、イギリスと各地で亡命生活を送っていたルイは、ナポレオン伝説が根強く残っていたフランス国民にとって未知の魅力を持っていたし、彼の説く産業保護政策は新興ブルジョワ勢力にとっても悪くなかった。

1851年12月、アウステルリッツの戦勝とナポレオン1世の戴冠式の記念日を利用してクーデタを決行、帝位につき、1852年の国民投票でも圧倒的多数でその地位を追認させる。 ルイ・ナポレオンは、亡命時代の経験や、サン・シモン主義や英国経済学を学んでいたから、産業革命の重要性と英国の経済発展の原動力を認識していた。

政治的には親露・親襖政策から親英政策に切り換え、経済的にはフランス産業の近代化と生産力の増強を計るため、工業部門の技術革新と設備投資を促進させた。自由貿易主義にふみ切り、金融の近代化にも取り組み、更に、大規模公共事業を実施した。 鉄道網は1850年の延べ3,083kmから70年には18,000kmに達した(これにはロスチャイルド財閥が関わっている)。 これはフランス市場の構造を一変させ、しかも大量の労働力を農村から都市に引き寄せた。 金融改革による信用拡大は投機ブームを起こし、公債市場の公開とあいまって投資の大衆化をもたらした。

公共事業で言えば、セーヌ県知事オスマンによるパリの都市計画によって、狭い曲がりくねった道路と市街は取り壊されれ、凱旋門広場を中心に広い道路が放射状に八方に延びるようになり、繁華街・高級住宅街・貧民街は整然と区画整理され、古都の町の様相は一変してヨーロッパ随一の近代都市、今日の花の都パリが誕生したのである。

1855年のワインの格付けーパリ万国博

この時期に開催されたのが、1855年のパリ万国博覧会である。 (日本が参加して、ジャポニズム・ブームを引き起こすのは、次の1868年のパリ万博である) ルイ・ナポレオンは農業部門の目玉商品としてボルドーワインを選び、その格付けを命じた。フランスが世界に誇れる美酒はブルゴーニュとボルドーであるが、ボルドーが輸出実績と生産量の多さで、貿易上の観点から重視されたからである。 皇帝の栄えある命令に、ボルドーは喜び興奮したものの、いざとなるとボルドー市当局は尻ごみし、それでなくても異論の多いフランス人の間で、しかも利害関係が結びつくから、誰が、何を選ぶかということになると容易でなかった。 総論賛成、各論反対で一騒動あったあげく、結局、市は商工会議所にその重責を押し付けた。 そして従来の取引相場を基礎にし、シャトーの格式や名声を加味して選ぶことになって、今見るものが出来たのである。 この格付けは、大筋において妥当だったし、格付けシャトーの名前を世界に広めることになった。ボルドーの3M(1)(世界の思想をリードした3人の葡萄園主)

ボルドーの3Mと言われ、フランスを代表する作家がいる。モンテーニュ、モンテスキュー、モーリヤックである。16世紀のモンテーニュと18世紀のモンテスキューは貴族。

祖先が財をなし、貴族に成り上がった法服貴族である。

20世紀のモーリヤックは富裕な大ブルジョワの旧家で、世が世ならモンテーニュやモンテスキュー同様の貴族であったに違いない。

さらに興味深いことは、3人が3人とも、葡萄園を持つワイン生産者の家系であることである。

このワイン生産者と言うものがどういう社会的地位にあるものか、20世紀のモーリヤックがその著書に中で語っている。

20世紀のモーリヤックは富裕な大ブルジョワの旧家で、世が世ならモンテーニュやモンテスキュー同様の貴族であったに違いない。

さらに興味深いことは、3人が3人とも、葡萄園を持つワイン生産者の家系であることである。

このワイン生産者と言うものがどういう社会的地位にあるものか、20世紀のモーリヤックがその著書に中で語っている。

「この商人の町で、私は世の中が平等ではないことを教えられた。伯母からは、ワイン取引以外の商いに手を染めるのは恥だと教え込まれた。しかし、そこにもなお様々な序列があることを忘れてはならなかった。上質のワインを売る者は並のワインを売る者より偉かった。並みのワインだけを売る者はせいぜい一介の医者か助教授と同等とみなされた」と。

フランソワ・モーリアック

(Francois Mauriac、1885-1970) モーリアックは、幼くして父を亡くし、敬虔なカトリック信者の母に、厳格に育てられる。ボルドー大学で文学士の資格を得ると、21歳でパリに出て、23歳の時に発表した処女詩集『合掌』が当時の文壇の大御所パレスに認められる。

その後、20を越える小説作品を発表。第2次大戦中には左翼作家にまじって抵抗運動に加わり、52年にはノーベル文学賞を受賞。その後も、過酷な植民地支配に抗議するなど、誠実なカトリック作家としての生涯を送った。 背景や題材の多くを故郷ボルドーに採り、個人と家庭、信仰と肉、エゴイズムと宗教意識の葛藤を主なテーマとした。

文体は古典的で、端正にして精緻、構成もきわめて巧妙。独自の内的独白の表現手法の心理小説家として独自の地位を持つ。 代表作「テレーズ・デスケルウ Therese Desqueyreux」がそうだが、他の作品にも、故郷ボルドーヘの愛着と憎悪、逃避と牽引といった相反する感情が色濃く映し出されている。

モンテスキュー

(Montesquieu 1689~1755)

三権分立の思想をこの世に提唱したのが、モンテスキューの有名な著書「法の精神」である。モンテスキューは、宗教戦争に決着をつけたアンリ4世に仕えた家系で、現在、ボルドーのグラーヴ地区に残っていて、観光名所になっているラ・プレドの館で生まれた。18歳で弁護士になり、ボルドー高等法院評議官の地位と同院長の官職とを、それぞれ父と伯父から継いでいる。父親に続いてボルドー市長をも務めた。

モンテーニュと違って派手な性格で、才気煥発のインテリだっ たから、ボルドー・アカデミーの会員になっただけでなく、アカデミー・フランセーズ入りに成功した。パリで多くの文人学者達と交遊があり、有名なランベール夫人のサロンの常連だった。それに加えてイタリア、ドイツ、イギリスヘそれぞれ旅行、滞在して各国の政治形態を観察し、その国の知識人たちとの親交も深めている。啓蒙の時代の立役者の一人である。

モンテスキューは、自らを「作家にしてぶどう栽培者である」と称している。 「私は法廷によって財を築こうとは思わなかった。自分の土地を価値あるものにすることで財をなそうと思っていた」という彼は、積極的にぶどう園を経営し、著作「法の精神」が有名になることで、そのぶどう園のワインが売れることを喜んだ。隠遁生活を送ったモンテーニュよりも、はるかに現在のネゴシアンやワイン生産者に近い存在であった。

モンテスキューの住居であったラ・ブレドの館は、AOCのクラーブ地区にあって、その瀟洒な建物の堀の外には、現在も葡萄畑が拡がっている。

現在グラーヴで格付けされている「シャトー・ラ・トウール・マルティヤック」と「シャトー・オリヴイエ」はモンテスキューの畑だった。現在格付けこそされていないが、近年めきめき頭角を現わし、格付けワインなみに扱われている「シャトー・ラ・ルヴィエール」と「ロシュモラン」も彼の畑だったから、畑のよさを見る目があったことは確かである。

三権分立の思想をこの世に提唱したのが、モンテスキューの有名な著書「法の精神」である。モンテスキューは、宗教戦争に決着をつけたアンリ4世に仕えた家系で、現在、ボルドーのグラーヴ地区に残っていて、観光名所になっているラ・プレドの館で生まれた。18歳で弁護士になり、ボルドー高等法院評議官の地位と同院長の官職とを、それぞれ父と伯父から継いでいる。父親に続いてボルドー市長をも務めた。

モンテーニュと違って派手な性格で、才気煥発のインテリだっ たから、ボルドー・アカデミーの会員になっただけでなく、アカデミー・フランセーズ入りに成功した。パリで多くの文人学者達と交遊があり、有名なランベール夫人のサロンの常連だった。それに加えてイタリア、ドイツ、イギリスヘそれぞれ旅行、滞在して各国の政治形態を観察し、その国の知識人たちとの親交も深めている。啓蒙の時代の立役者の一人である。

モンテスキューは、自らを「作家にしてぶどう栽培者である」と称している。 「私は法廷によって財を築こうとは思わなかった。自分の土地を価値あるものにすることで財をなそうと思っていた」という彼は、積極的にぶどう園を経営し、著作「法の精神」が有名になることで、そのぶどう園のワインが売れることを喜んだ。隠遁生活を送ったモンテーニュよりも、はるかに現在のネゴシアンやワイン生産者に近い存在であった。

モンテスキューの住居であったラ・ブレドの館は、AOCのクラーブ地区にあって、その瀟洒な建物の堀の外には、現在も葡萄畑が拡がっている。

現在グラーヴで格付けされている「シャトー・ラ・トウール・マルティヤック」と「シャトー・オリヴイエ」はモンテスキューの畑だった。現在格付けこそされていないが、近年めきめき頭角を現わし、格付けワインなみに扱われている「シャトー・ラ・ルヴィエール」と「ロシュモラン」も彼の畑だったから、畑のよさを見る目があったことは確かである。

ボルドーの3M(2)(世界の思想をリードした3人の葡萄園主)

モンテーニュ

(Michel Eyquem de Montaigne 1533~1592)

モンテーニュの『随想録』(エセー)は、時はまさに宗教戦争の最中で、旧教徒と新教徒が、たがいに信条を錦の御旗にして血みどろの内戦をくりひろげていた時代に生まれたものである。

モンテーニュの『随想録』(エセー)は、時はまさに宗教戦争の最中で、旧教徒と新教徒が、たがいに信条を錦の御旗にして血みどろの内戦をくりひろげていた時代に生まれたものである。自分自身を客観的に考察した上で、実生活の体験と読書による知識を重ねていく人間性省察は、近代的自己意識を確立させ、フランスのモラリスト文学の発祥と言われている。 デカルトやパスカルをはじめとして、近代的の思想に大きな影響を与えた。 モンテーニュの家は、ボルドーで海産物・ワイン・歴青などを扱う豪商で、祖父の代からの法服貴族である。モンテーニュはボルドー大学で法律、論理学を学んだ後、21歳から37歳までペリゴールとボルドーの裁判官をつとめる。一族には行政・司法・宗教関係の要職につく者が多かった。父の死後、裁判官職を友人に譲り、家屋の管理と読書三昧の隠棲生活を送ろうとするが、周囲が放っておかなかった。ボルドー市長に選ばれる。 時は、内乱状態にある宗教戦争の時代で、非常に難しい政治情勢であった。モンテーニュは旧教徒の立場に立ちつつ新教徒も擁護し、両陣営の融和に尽力する。戦火に見舞われ、内乱の流血に巻き込まれて物情騒然となることもあったが、モンテーニュは、内には治安を確立し、外には中立の立場をとって上手にその危機を逃れるのである。

モンテーニュが相続した遺産総額は、現代の貨幣価値に換算して、ざっと65億円にのぼるそうである。法服貴族の資産内容が想像出来て興味深い。 その領地経営をとりしきったのは賢夫人だった奥方である。 ボルドー市の営業実務は番頭たちにまかせたのだろうが、それにしても当時のボルドーのワイン・ビジネスの中での大手だったに違いない。 (堀田善衛の『ミシェル城館の人』には、この時代とモンテーニュが鮮やかに描かれている)。 モンテーニュの館と領地は、サン・テミリオンからベルジュラックヘ行く途中にあって、今でも、その館は、その名もモンテーニュという小さな村のはずれに建っている。(「シャトー・モンテーニュ」というワインも売られている)この館は19世紀に火事にあったが、丸い塔だけが残った。モンテーニュは、この塔の中で、あの有名な『エセー』を書き綴ったのである。 モンテーニュは、随想録の中で「酪酎について」という題で、飲酒について書き残しているが、のん兵衛にとって、うれしいことも書いている。 「フランス風に、健康を害するのを恐れて、二度の食事に、控え目に飲むというのでは、神の恵みをあまりに制限しすぎることになる。飲酒にはもっと多くの時間と勤勉を費やさねばならない。昔の人たちはこの仕事に夜を徹し、ときには、日中にも及んだ。だからわれわれも不断に酒を飲む習慣をもっと広範で強固なものにしなければならない」(原二郎訳) なお、メドックは、モンテーニュの生きた時代には、まだ開発されていない。