フランスワインの歴史

プロヴァンス & ラングドックの歴史

プロヴァンスと言えば、輝く太陽、紺碧の海。そして、気取らない人生を楽しむ風土に特徴がある。

古代ローマの遺跡が豊富なアルルやフランスワイン文化発祥の地といわれるマルセイユ等、その文化と風土の源が偲ばれる。 ラングドックにも、古代ローマの属州・ガリアの首都・ナルボンヌがり、地中海と大西洋を結ぶ要所・カルカソンヌ、十字軍基地のエグ・モルト、中世の大学国際都市・モンペリエ等々、歴史的都市がある。 ここでは、それらの歴史都市を尋ね、フランスに於ける葡萄栽培の起源とその伝播の姿を辿ることにした。

古代ローマの遺跡が豊富なアルルやフランスワイン文化発祥の地といわれるマルセイユ等、その文化と風土の源が偲ばれる。 ラングドックにも、古代ローマの属州・ガリアの首都・ナルボンヌがり、地中海と大西洋を結ぶ要所・カルカソンヌ、十字軍基地のエグ・モルト、中世の大学国際都市・モンペリエ等々、歴史的都市がある。 ここでは、それらの歴史都市を尋ね、フランスに於ける葡萄栽培の起源とその伝播の姿を辿ることにした。

ワイン文化発祥の地ーマルセイユ(紀元前6Ch~)

マルセイユの旧港の「ベルギー人の埠頭」と呼ばれる埠頭の中央に、一枚の青銅板が埋め込まれている。 「紀元前600年、ギリシァの船乗りたちが小アジアのフォカイアからやって来てマルセイユを建設。 西欧文化は、ここを発祥の地とする・・・・」と。

フォカイアは、エーゲ海のキオス島の東、現在のトルコのイズミールあたりに、古代ギリシャ人が建てた植民地である。ペルシアの攻勢にあったフォカイアの人たちがその都市を捨ててそっくりこのマルセイユに避難して来たのである。

マルセイユの旧港の「ベルギー人の埠頭」と呼ばれる埠頭の中央に、一枚の青銅板が埋め込まれている。 「紀元前600年、ギリシァの船乗りたちが小アジアのフォカイアからやって来てマルセイユを建設。 西欧文化は、ここを発祥の地とする・・・・」と。

フォカイアは、エーゲ海のキオス島の東、現在のトルコのイズミールあたりに、古代ギリシャ人が建てた植民地である。ペルシアの攻勢にあったフォカイアの人たちがその都市を捨ててそっくりこのマルセイユに避難して来たのである。マルセイユ周辺は、ケルト(リグリァ)人が支配していたので、ギリシャ人は船団が仮泊していた湾周辺の土地を話し合いで獲得した。 それは、リグリァ人にとっても、部族ごとに対立抗争していたから、ギリシャ人から入手できる優秀な武器をはじめとして交易の利益も大きかったからに違いない。 植民してきたギリシャ人たちは、金属器や陶器などを作る技術を伝えた。

オリーブやブドウなどの果樹栽培、ワインやワイン文化を普及させたことは言うまでない。 こうして生まれた植民都市はマッサリアと名付けられ、ギリシァの小都市として繁栄する。後に それがマルセイユと呼ばれるようになる。商才にたけていたギリシァ人は、地中海の沿岸に次々と商館を設けて熱心に交易を続けた。 マッサリアの最盛期には、東はモナコとニース、西はスペインのマラガまでが、その取引圏に入っていた。また、マッサリアは地中海文化圏をローヌ川沿いに北へ拡げる拠点でもあった。

前2世紀後半になって、内陸部からのケルト(リグリァ)人の侵攻に耐えかねて、新興ローマにケルト人の追放を頼んだ。 ローマ軍は3年間悪戦苦闘したが、結局ケルト人の追放に成功する。その見返りとしてマッサリアの内陸部に入植し、ここを植民地として属領 (プロウインキア)にしてしまう。今日の、プロヴァンスの名前の発祥である。

前49年のローマの内乱、カエサル(シーザー)とボンベイウスが対立した時、ボンベイウ ス側についたマッサリアは、前50年にカエサルに包囲され、2度の海戦と6か月の籠城の末、遂に降伏する。

当然のことながら主要なギリシャ人の植民港湾都市はほとんど没収さ れてしまう。

この攻防戦のなかで、カエサルはアルルの重要性(イタリアとイベリア半島を結ぶドミティアヌス街道の中間にあたり、同時に北のガリアヘ行くアグリッパ街道の出発点)に気がつき、マッサリアが独占していたいろいろな特権を取り上げ、それをアルルに与えてしまう。

以来アルルは、ローマ帝国西部の政治的・文化的繁栄地となったが、マッサリアの方は要都としての昔日の面影を失う。

出番がまわってくるのは、船が大型化する中世後期で、 オリエント交易の窓口として復興する。

しかし、マルセイユが、フランス第2の大都市として現在のような隆盛を誇るようになったのは、スエズ運河開通やアルジェリアの征服、 鉄道開通などの後、つまり19世紀以降のことである。

ラングドック最古の町ーニーム(紀元前7Ch~)

名作「風車小屋だより」の作家ドーテの故郷でもあるニームは、ランクドック最古の町。 その発祥は、紀元前6世紀ギリシャ人が植民する前から、ケルト人の大きな集落であった。その集落は「ネマウソスの泉―聖なる泉」を中心にできていた。ニームの名前も「ネマウソス」からきたものである。

ローマが地中海世界で強国になりつつあった時、彼らローマ人はケルト人を蛮族とみなし、その地を「ガリア」と呼んだ。

ガリアは深い森におおわれており、ガリア人は多くの部族に分かれて住んでいて、統一国家は形作られていなかった。

ガリアの社会では、戦士を兼ねる貴族が権力を持ち、農民を支配していた。

地中海沿岸の一部は、早くからローマに征服されて、「属州-プロウィンキア(プロヴァンスの語源)」となっていたが、カエサルのガリア征服によって、部族の統一が進み、ケルト文明とローマ文明の融合した「ガロ・ロマン文明」と呼ばれるフランス文明の基調を形作る。

ニームは、交通の東西と北への分岐点にあるため、交易が活発に行なわれ、経済力をつけて行ったが、アウグストスの時代に大きく発展する。現在残る 円形闘技場・メゾン・カレ(神殿)など数々の遺跡は、この「ガロ・ロマン文明」の黄金時代(1~2世紀)のもの。

名作「風車小屋だより」の作家ドーテの故郷でもあるニームは、ランクドック最古の町。 その発祥は、紀元前6世紀ギリシャ人が植民する前から、ケルト人の大きな集落であった。その集落は「ネマウソスの泉―聖なる泉」を中心にできていた。ニームの名前も「ネマウソス」からきたものである。

ローマが地中海世界で強国になりつつあった時、彼らローマ人はケルト人を蛮族とみなし、その地を「ガリア」と呼んだ。

ガリアは深い森におおわれており、ガリア人は多くの部族に分かれて住んでいて、統一国家は形作られていなかった。

ガリアの社会では、戦士を兼ねる貴族が権力を持ち、農民を支配していた。

地中海沿岸の一部は、早くからローマに征服されて、「属州-プロウィンキア(プロヴァンスの語源)」となっていたが、カエサルのガリア征服によって、部族の統一が進み、ケルト文明とローマ文明の融合した「ガロ・ロマン文明」と呼ばれるフランス文明の基調を形作る。

ニームは、交通の東西と北への分岐点にあるため、交易が活発に行なわれ、経済力をつけて行ったが、アウグストスの時代に大きく発展する。現在残る 円形闘技場・メゾン・カレ(神殿)など数々の遺跡は、この「ガロ・ロマン文明」の黄金時代(1~2世紀)のもの。

その後、西ゴート族(ゲルマン)の支配やサラセン人(アラブ)の侵略、ローマ教皇に異端視されたアルビジュワ派に市民が加担したことによって起こされた戦い、中世末期の宗教戦争と、度重なる戦いが都市の発展の阻害となった。

しかし、交通の要地にあるため、商業活動は継続的に行なわれ、14~18世紀には、オリエント貿易と織物産業(16-17世紀公職を追放された多くの新教徒が起こした産業)で大きな都市として成長していく。

ローマ時代の大規模ワイン産地ーナルボンヌ(紀元前4Ch~)

ナルボンヌは、紀元前400年頃 ギリシャ人がマルセイユから西に進出して植民地都市として建設したことに始まり、紀元前118年、ローマの将軍ナルボ・マルティウスが、ローマの属州ナルボネンシス(地中海沿岸の南フランス一帯)の首都(当時は港)と定めたことによって大きく発展した。

ローマ文明は基本的に都市文明だから、常に、軍事・行政・の拠点としての都市の建設に始まり、道路を整備した。

並行して、ローマの制度も導入される。軍務や行政に協力した者にはローマ市民権を与えられたから、それまで農村に住んでいたガリア人の貴族も次第に都市に移り住むようになって、都市は益々発展していった。

ナルボンヌは他の都市も同じだが、軍隊を退役した軍人を基盤としていた。その退役軍人の中に葡萄栽培・醸造に精通した人がいたのであろう。彼らがナルボンヌ周辺のいくつかの丘(今日のコルビエール、ミネルヴォワ、コトー・ド・ラングドック)の斜面にブドウを植えたのである。これがガリア(フランス)の中で、広い地域に及ぶブドウ園の始まりである。

ナルボンヌは、交易の中心地でもあった。ワインも重要な交易品の一つあった。ボルドーをはじめ、北のアルザスにも、ナルボンヌ製のアンフォーラの破片が多数出土していることから、ここからガリア全土に、大量のワインが運ばれて行った事は間違いない。

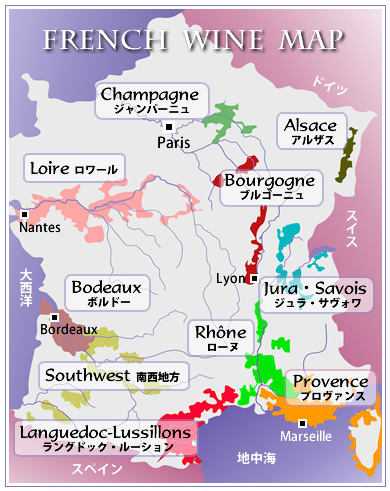

ナルボンヌからカルカソンヌ、トゥールーズを経てボルドーへ達するルートと、ローヌ川、ソーヌ川沿いに北上し、ブルゴーニュからアルザスにまで至ルートが、2つ大きなワインが運ばれた経路だが、この2つのルートは、後に、ブドウ栽培が地中海沿岸から、北上していくルートにもなるのである。

ローマ帝国の末期から、ゲルマン民族の移動が始まり、混乱の時代を迎えるのだが、ナルボンヌも、418年、トゥールーズを首都とした「西ゴート王国」の支配下に入る。

その後、初代フランス王と呼ばれるクローヴィスによって、「西ゴート王国」はピレネーの南に追い払われて、クローヴィス配下のトゥールーズ伯の封土となる。

幾多の変遷をへて、711年、新たに進入して来た「イスラム教徒」の支配下に置かれることになって行くのである。

現在、ナルボンヌには古代ローマの遺跡が全く残っていない。それは、フランス王-フランソワ1世(在位1515~1547)が、城壁築城のため、その石材として取り壊し使ってしまったためである。

古代ローマ交易の十字路ーアルル(11~12Ch)

ゴッホ好きの日本人にとって、アルルと言うとゴッホの画を思い出す人が多いが、アルルは、ローマ時代のすばらしい建物がいろいろと残っているところとしても有名である。

古代のアルルは、地中海からローヌ川を20キロほどさかのぼった河港の町だった。 ガリアの内陸に通ずるローヌ川と地中海の水運がアルルで結ばれていた。

ゴッホ好きの日本人にとって、アルルと言うとゴッホの画を思い出す人が多いが、アルルは、ローマ時代のすばらしい建物がいろいろと残っているところとしても有名である。

古代のアルルは、地中海からローヌ川を20キロほどさかのぼった河港の町だった。 ガリアの内陸に通ずるローヌ川と地中海の水運がアルルで結ばれていた。ローマ人は広大な領土の支配を確かなものにするため、街道の建設に力を尽くしたのだが、イタリアから南ガリアを通り、イベリア半島に達する東西に走るアウレリア街道と地中海からローヌ川沿いに北上する街道が十字に交差するアルルは、水陸交通の重要な要所でもあったわけである。 ローマの執政官マリウスは、こういうアルルの戦略的価値に目をつけ、地中海とアルルを直結する運河を開いた。それは、ローヌ川は流れが激しく、土砂の堆積が多く、船がしばしば浅瀬に乗り上げ難渋していたからである。この運河の開通で、アルルの機能は飛躍的に高まり発展した。

この運河に掛かっているのが、ゴッホが描いた「ラングロワのはね橋」である。 前49年にシーザーとボンベイウスが天下分け目の戦をやったとき、アルルはシーザーに味方したから、勝利したシーザーによって、アルルはプロヴァンス随一の港町として、大発展することになる。 この時期、造られたのが円形闘技場である。ローマの有名なコロセウムより120年も古く、円形闘技場としては最古の部類に入る。長径316メートル、短径107メートルの長円形で、観客席は約26,000。60の大きなアーチが三層に積み上げられていたが、後世に石材が略奪されたため、最上層は無くなってしまって、現在は、下の二層だけが残っている。

2つの海を結ぶ交通の要地ーカルカソンヌ(11Ch~)

ナルボンヌから、カルカソンヌを経てボルドー方面に向かう道は、古代から重要視されてきたルートで、ミディ運河も、鉄道も、高速道路も、総てこの天与の通路を通っている。ここの高速道路(23号)には愛称が付いている。「二つの海」。言うまでもなく地中海と大西洋を結んでいるからである。

カルカソンヌは、古くからこの通路を押きえる軍事上の要衝だった。 近世には、アラゴン王国の領土が現在のフランスの地中海沿岸の一部にまで及んでいたため、フランス王国の最前線基地でもあった。

旧市街は「ラ・シテ」と呼ばれ、小高い丘の上にある。城壁は内外二重になっており、内城壁には29の、外城壁には17の高い塔が立っている。城壁の西側にはカルカソンヌ伯の本拠だった城塞もそびえている。まさに中世の城壁都市が、昔のままに保存されている。

内城壁北側は、ローマ時代に築かれたもの。南側は、ローマ時代の城壁を元にして、その上下に中世の城壁が付け加えられた。 13世紀にルイ9世とフィリップ3世によって行われた補修と増築によるものである。外城壁を新設したのもこれら2人の王である。 地中海岸に近いベジエから、この辺り一帯に掛けての領主のベジエ・カルカソンヌ伯・トランカベル家が君臨したのは、1084年から1209年までで、カルカソンヌの全盛時代でもある。トランカベル家は、領民のために、アルビジョワ十字軍と戦い滅亡してしまう。 フランスで最も美しい中世の城壁と言われるこの歴史的文化財が保存されるきっかけは、19世紀に起こったロマン主義思想である。文学、音楽、美術、演劇、建築などの分野で古いものが見直され、古代・中世の建造物を保存しょうという動きが起こった。

「カルメン」の作者・プロスペル・メリメは、政府から歴史的文化財視察総監に任ぜられ、馬に乗って南フランスをくまなく見て歩いた。 そして1835年に「南フランスの旅のノート」を発表し、大きな反響を集めた。

これに呼応したのが、カルカソンヌの景観保存に生涯を捧げるようになった郷土史家・クロ・メイルヴィエーユである。 そして、中世建築の修復家として名高いヴィオレ・ル・デュックが政府から派遣され、1844年からラ・シテの城壁と伯城を修復保存する工事が始まった。 日本では江戸時代の天保の改革が行われた頃であるから、フランスがこの分野でいかに進んでいたかが分かる。

内城壁北側は、ローマ時代に築かれたもの。南側は、ローマ時代の城壁を元にして、その上下に中世の城壁が付け加えられた。 13世紀にルイ9世とフィリップ3世によって行われた補修と増築によるものである。外城壁を新設したのもこれら2人の王である。 地中海岸に近いベジエから、この辺り一帯に掛けての領主のベジエ・カルカソンヌ伯・トランカベル家が君臨したのは、1084年から1209年までで、カルカソンヌの全盛時代でもある。トランカベル家は、領民のために、アルビジョワ十字軍と戦い滅亡してしまう。 フランスで最も美しい中世の城壁と言われるこの歴史的文化財が保存されるきっかけは、19世紀に起こったロマン主義思想である。文学、音楽、美術、演劇、建築などの分野で古いものが見直され、古代・中世の建造物を保存しょうという動きが起こった。

「カルメン」の作者・プロスペル・メリメは、政府から歴史的文化財視察総監に任ぜられ、馬に乗って南フランスをくまなく見て歩いた。 そして1835年に「南フランスの旅のノート」を発表し、大きな反響を集めた。

これに呼応したのが、カルカソンヌの景観保存に生涯を捧げるようになった郷土史家・クロ・メイルヴィエーユである。 そして、中世建築の修復家として名高いヴィオレ・ル・デュックが政府から派遣され、1844年からラ・シテの城壁と伯城を修復保存する工事が始まった。 日本では江戸時代の天保の改革が行われた頃であるから、フランスがこの分野でいかに進んでいたかが分かる。

アルビジョワ十字軍

中世、南フランスで盛んになった異端キリスト教は、プロヴァンスではワルド派、ラングドックではカタリ派(アルビの町が中心だったのでアルビジョワ派とも言う)と言われるもので、共に初期キリスト教に立ち返り、聖書の言葉を唯一の頼りにし、真摯な信仰生活を実行しようとするもので、ある意味では、当時の権威主義のローマ・カトリックより純粋であったと言える。中世のこの時期は、西欧キリスト教各国の、国を挙げての十字軍運動の真っ盛りの時代で、異教・異端の排斥が時代の流れであった。その流れの中で、北フランスの騎士たちによって、異端征伐を名として、結成されたのが、アルビジョワ十字軍である。 アルビジョワ十字軍が、攻め寄せて来た時、カルカソンヌ伯自身はアルビジョワ派ではなかったが、領民と一緒になって抗戦した。 領民の多数を占めていたアルビジョワ派を見殺しには出来なかったし、正義の名を借りて、領地を切り取ってやろうという北フランスの騎士たちの野望を許すことも出来なかったからだ。

堅固無類の城壁都市を前にして、十字軍側は卑劣な策略をめぐらした。和平交渉の名の下に、カルカソンヌ伯を城外におびき出し、中世の騎士道にあるまじき信義(例え交渉が決裂しても、無事に相手を自陣に戻す)に反して捕らえてしまう。指導者を失ったため、さしも堅固なカルカソンヌも、わずか15日で陥落した。

王が建設した自由都市ーエグ・モルト(13Ch~)

エーグ・モルトは中世の城壁が完全な姿で残っている町で、現在、南フランスの観光スポットの一つである。

1240年、ルイ9世(聖王ルイ)が、第6回十字軍を計画した時、地中海沿岸にはフランス国王に属している港がひとつもなかった。十字軍は、西欧キリスト教国の連合軍と言ってもいいのだから、諸侯領や外国の港を使っても不都合は無かったはずだが、敬虔で誇り高いルイ9世としては、どうしても自前の根拠地が欲しかった。そこで、小さな港と砦のあったエーグ・モルトの地を修道院から譲り受け、大規模な城塞と港を造り始めたのである。完成したのは次のフィリップ3世の時代。

ローヌ・デルタの西端に位置し、当時は潟に囲まれた島のような地形のエーグ・モルトは、死んでいる(よどんでいる)水域という意味で、6キロかなたに海があり、船が航行できる水路が通じていた。 攻めるに難く、守るに易い要害の地ではあるが、後背地との交通は不便だった。そこで、人を集めるため、

ルイ9世は、1246年、エーグ・モルトに居を定めようとする人々に「都市特権特許状」を公布した。

住民は人頭税も、商品を運び込む通行税も免除され、財産は王権のもとで保護された。 司令官1人と25人の兵士の小守備隊を、町の城門の警備に当らせ、住民はいかなる軍事的義務も課せられなかった。最後に王は、住民が指名した行政官によって住民自らが町を統治すると言うことまで認めた。

週に1度の市と年に1度の大市も開かれ、その間、商人たちは王の保護下で商売が出来た。これらの措置は好結果を招き、早々と多くの人々がエーグ・モルトに定住するようになっていった。アグドやサント・マリー・ド・ラ・メールやモンペリエと言った近郊から、また、遠く、イタリアのジェノヴァやイベリア半島のカタロニアからも移住して来た。

聖王ルイの2回に渡る十字軍は失敗に終わるのだが、エーグ・モルトは、商港として発展・繁栄する。つまり新しい「自由都市」の出現だったのである。

しかし、100年後の14世紀中頃から急に寂れてしまう。水路が土砂で埋もれて次第に浅くなり、大きな船の出入りに不都合が生じてきたからである。 船の大型化についていけなくなった、河港のアルルやエーグ・モルトが寂れたのに対し、 東のマルセイユ、西のセートが、地中海の要港として大発展の時代を迎えていくことになる。 以来、時代の進展から取り残され、壮大な城壁もろとも眠り続け、時間の止まった中世の町として、今日残っているわけである。現在、周囲の潟は陸地になり、ブドウ畑や塩田が広がっている。

しかし、100年後の14世紀中頃から急に寂れてしまう。水路が土砂で埋もれて次第に浅くなり、大きな船の出入りに不都合が生じてきたからである。 船の大型化についていけなくなった、河港のアルルやエーグ・モルトが寂れたのに対し、 東のマルセイユ、西のセートが、地中海の要港として大発展の時代を迎えていくことになる。 以来、時代の進展から取り残され、壮大な城壁もろとも眠り続け、時間の止まった中世の町として、今日残っているわけである。現在、周囲の潟は陸地になり、ブドウ畑や塩田が広がっている。

十字軍

200年の間に、8回の十字軍の遠征があったが、その表向きの目的、「聖地エルサレムの異教徒からの開放」の、真の成功は、第1回十字軍(1097~99)だけである。 十字軍の始まる前の400年間と言うものはエルサレムは、イスラム教徒の手にあったが、そのカリフの支配下でも、聖地への巡礼者は尊敬され丁重に遇されていた。 しかし、1076年、タタール人のセルジューク・トルコの手にバクダッドが落ちてからは事情が一変、巡礼者たちに略奪と残虐の嵐が振り掛かってくるようになったのがことの始まりである。 イスラム教徒と言っても一様でないのは、キリスト教徒も同じで、神に名の下に、正義を掲げたこの戦いは、多くの人命と財力を使い果たした割には、得たものが殆どない。敢えて言えば、宗教によって歪められることの少なかった古代ローマの文明が欧州に伝えられたことくらいである。 争いの絶えない現代の世界は、歴史から殆ど学んでいないようだ。

欧州最古の大学都市ーモンペリエ(12~13Ch)

モンペリエと言う町の名は、「沢山の食品雑貨商」を意味すると言われている。

8世紀始め、サラセン(アラブ)の攻撃を受けて、かっては地中海に繋がっていた潟の砂州にあった町をその北岸に移したことが町の歴史の始まりと言われている。 大きく発展したのは、12~13世紀。その貿易活動は非常に活発になり、オリエントの高い評価を受け、マルセイユと肩を並べる程になった。特に、10世紀頃から始まった「スパイス-香辛料(胡椒、肉桂、丁字、生姜、唐辛子など)」の取引が、様々な国の商人を集め、その取引の一大中心地になった。(中世では、香辛料は貴重品で、中東・南アジアから輸入され、特に、胡椒は、高価で金と同価であった) その盛んな商取引により、ユダヤ人やアラブ人はもとより、様々な国から、法律家、金貸し、化学者、医学者が来住した。それらの人々と町の繁栄が、1160年、法律学校。1180年 医学校を創設させた。これらはイタリアのボローニャに設立された大学(法律学校)と並ぶ欧州最古の大学で、現在、モンペリエが欧州有数の大学都市になった基でもある。 モンペリエに隣接する漁港のセット生まれで、モンペリエの大学で学んだ詩人・思想家・ポール・ヴァレリーとアンドレ・ジードの親交は、よく知られていることだが、ジードがモンペリエに一時期住まいを移したには、南フランスの品格高い優雅なこの町に深い愛着を抱いたことによるとも思えるのは想像の域を出ないが、フランスのガストロノミーを語る上で忘れることの出来ない「ガルガンチュワ物語」の作者・人文学者ラブレーは、1530年、ここの医学校で学位を得たのである。

その思想・精神(人間性を歪める一切の政治的、社会的制約を排除した自由精神)は、この町の気風になっているようである。それは、国家意識よりも市民意識を強く持ち、市民の幸福と市の発展は、自分たち市民の責任においてなすということ。 モンペリエは、現在、人口35万のエロル県の首都だが、「知能指数の高い都市」と呼ばれている。 1622年、ルイ13世は新教徒の拠点だったため、この町を攻め破壊したので、中世の街並みは多くはないが木陰の多い大通りやカフェテラス、近代的で贅沢な装いの店が並んだこの町は、セヴエンヌ山地と地中海の中間にあって独特の魅力を持つ都市となっている。

8世紀始め、サラセン(アラブ)の攻撃を受けて、かっては地中海に繋がっていた潟の砂州にあった町をその北岸に移したことが町の歴史の始まりと言われている。 大きく発展したのは、12~13世紀。その貿易活動は非常に活発になり、オリエントの高い評価を受け、マルセイユと肩を並べる程になった。特に、10世紀頃から始まった「スパイス-香辛料(胡椒、肉桂、丁字、生姜、唐辛子など)」の取引が、様々な国の商人を集め、その取引の一大中心地になった。(中世では、香辛料は貴重品で、中東・南アジアから輸入され、特に、胡椒は、高価で金と同価であった) その盛んな商取引により、ユダヤ人やアラブ人はもとより、様々な国から、法律家、金貸し、化学者、医学者が来住した。それらの人々と町の繁栄が、1160年、法律学校。1180年 医学校を創設させた。これらはイタリアのボローニャに設立された大学(法律学校)と並ぶ欧州最古の大学で、現在、モンペリエが欧州有数の大学都市になった基でもある。 モンペリエに隣接する漁港のセット生まれで、モンペリエの大学で学んだ詩人・思想家・ポール・ヴァレリーとアンドレ・ジードの親交は、よく知られていることだが、ジードがモンペリエに一時期住まいを移したには、南フランスの品格高い優雅なこの町に深い愛着を抱いたことによるとも思えるのは想像の域を出ないが、フランスのガストロノミーを語る上で忘れることの出来ない「ガルガンチュワ物語」の作者・人文学者ラブレーは、1530年、ここの医学校で学位を得たのである。

その思想・精神(人間性を歪める一切の政治的、社会的制約を排除した自由精神)は、この町の気風になっているようである。それは、国家意識よりも市民意識を強く持ち、市民の幸福と市の発展は、自分たち市民の責任においてなすということ。 モンペリエは、現在、人口35万のエロル県の首都だが、「知能指数の高い都市」と呼ばれている。 1622年、ルイ13世は新教徒の拠点だったため、この町を攻め破壊したので、中世の街並みは多くはないが木陰の多い大通りやカフェテラス、近代的で贅沢な装いの店が並んだこの町は、セヴエンヌ山地と地中海の中間にあって独特の魅力を持つ都市となっている。

Canal du Midiーミディ運河(17Ch)

古代ローマの時代から使われた大西洋と地中海を結ぶ基幹ルートは、 大西洋側からボルドーを経て、ガロンヌ河を遡り、トゥールーズに至る。そこから、カルカソンヌまでは陸路を使う。カルカソンヌからは、オード川を地中海まで下るという方法だった。 しかし、 オード川は水量が乏しいため平底の小さな舟しか使えず、渇水期にはそれすらも通れないことが度々あって、かなり難儀な交易ルートだった。

ここに運河を通すアイディアはローマ時代からあり、「ゲルマーニア」を書いたタキトウスが、2世紀初頃に、提案している。また、中世では、カール大帝が、家臣に命じて調査させた記録が残っている。

この地方の塩税請負人総監で、スペインとの戦争時は御用商人を務めたピエール・リケが、初めて綿密な計算に基づいた具体的計画を練り上げ、長年関係者の説得に努力した結果、1666年10月、ルイ14世の承認を得ることが出来た。

リケは60歳になっていたが、翌年から工事を始め、14年掛けて、ほぼ完成間近までこぎつけたが世を去った。後を、息子が引き継いで、6ヶ月後に完成させた。開通式は1681年5月15日だった。

この運河は、トゥールーズから地中海岸の港町セートまでの全長240km。途中69ヶ所に水門を設けたもので、運河の最高地点は、海抜189m。

この種の運河は、水門で船を上げるため大量の水が必要なため、リケは、カルカソンヌ北方の山間のいくつかの川をせき止め、貯水量700万トンの人造湖サン・フェレオルを造成し、トンネルで運河の最高地点に水を引いた。このトンネル工事は、当時の技術では誰もが不可能と思っていた。

この運河の開通は、ボルドーを通じて北方市場に結びつき、予想以上の交易の活況を呈し、その後の南フランスの経済発展に大きく貢献するようになった。

現在、この運河は、鉄道とトラックの普及によって、その使命を終えて、主に観光船が行き来している。1996年世界遺産。

古代ローマの時代から使われた大西洋と地中海を結ぶ基幹ルートは、 大西洋側からボルドーを経て、ガロンヌ河を遡り、トゥールーズに至る。そこから、カルカソンヌまでは陸路を使う。カルカソンヌからは、オード川を地中海まで下るという方法だった。 しかし、 オード川は水量が乏しいため平底の小さな舟しか使えず、渇水期にはそれすらも通れないことが度々あって、かなり難儀な交易ルートだった。

ここに運河を通すアイディアはローマ時代からあり、「ゲルマーニア」を書いたタキトウスが、2世紀初頃に、提案している。また、中世では、カール大帝が、家臣に命じて調査させた記録が残っている。

この地方の塩税請負人総監で、スペインとの戦争時は御用商人を務めたピエール・リケが、初めて綿密な計算に基づいた具体的計画を練り上げ、長年関係者の説得に努力した結果、1666年10月、ルイ14世の承認を得ることが出来た。

リケは60歳になっていたが、翌年から工事を始め、14年掛けて、ほぼ完成間近までこぎつけたが世を去った。後を、息子が引き継いで、6ヶ月後に完成させた。開通式は1681年5月15日だった。

この運河は、トゥールーズから地中海岸の港町セートまでの全長240km。途中69ヶ所に水門を設けたもので、運河の最高地点は、海抜189m。

この種の運河は、水門で船を上げるため大量の水が必要なため、リケは、カルカソンヌ北方の山間のいくつかの川をせき止め、貯水量700万トンの人造湖サン・フェレオルを造成し、トンネルで運河の最高地点に水を引いた。このトンネル工事は、当時の技術では誰もが不可能と思っていた。

この運河の開通は、ボルドーを通じて北方市場に結びつき、予想以上の交易の活況を呈し、その後の南フランスの経済発展に大きく貢献するようになった。

現在、この運河は、鉄道とトラックの普及によって、その使命を終えて、主に観光船が行き来している。1996年世界遺産。

カタルニャ王国 第2の都 「ペルピニャン」(中世~近世)

ペルピニャンは、ルションの首都であるが、長い間カタロニアに属し、バルセロナに次ぐ第2の都市である。早くから古代ローマの所領だった。470年頃、ゴート族とアラン族の支配を受けた。712年、ムーア人に征服された。その76年後に、フランク王国のカール大帝と結んだスペイン人によってムーア人は撃退された。 その後、フランク王国の伯爵らが支配し、イスパニア辺境区と称した。後にバルセロナ伯領として独立した。

カタルニャは、1137年、アラゴン王国と連合王国を発足させ、地中海貿易を独占して大繁栄した。 しかし、15世紀末のアラゴン王国とカスティリャ王国の合併とコロンブスによる新大陸到達は、カタルニャの繁栄に陰りをもたらした。

カタルニャとカスティリアの対立は深まり、反カスティリアの高まりを期に、フランスが介入した。1640~59年、94~97年、1808~13年の3度にわたり、フランスはカタルニャに軍を派遣している。

カタルニャの独自の文化発展には、フランスの影響が強く及んでいて、19世紀には、文化的・政治的自立をもとめる運動がカタルニャに起きた。1931年、アルフォンソ13世が亡命し、第2共和制が樹立されると、32年、カタルニャはスペイン共和国の枠内で独自の首長と議会を持つ権利を認められた。

スペイン内乱(1936~39)に際しては、カタルニャは、フランコ将軍のひきいる国民戦線に対抗する共和派の拠点のひとつとなった。 しかし、勝利したフランコの体制(1939~75)のもとでは、カタルニャの自治は廃止され、カタルニャ語の使用も禁止されてしまった。

民主化開始後の1977年、スペインの中央政府はカタルニャに対し限定的な自治を認め、カタルニャの歴史的な統治機構であるジェネラリタートの復興も認めた。

ルション地方が、フランスというよりスペインという印象が強いのも不思議ではない。フレンチ・カタロニアのアイデンティティはこの地方の誇りで、赤と黄色のカタロニアの旗があちこちに掲げられ、村の広場では人々が厳かに民族舞踊サルターナを踊っている。多くの人は今もカタロニア語を母国語として話している。

ここでは昔から平野全域にわたって、大量の果物や野菜が生産されている。この町の道路の片隅、あるいは木陰のある広場などでは、マイヨールの美しい彫刻を見ることができる。この彫刻家はこの町から南へ数キロ下った所に生まれ、一生をそこで過ごした。

ペルピニャンは、ルションの首都であるが、長い間カタロニアに属し、バルセロナに次ぐ第2の都市である。早くから古代ローマの所領だった。470年頃、ゴート族とアラン族の支配を受けた。712年、ムーア人に征服された。その76年後に、フランク王国のカール大帝と結んだスペイン人によってムーア人は撃退された。 その後、フランク王国の伯爵らが支配し、イスパニア辺境区と称した。後にバルセロナ伯領として独立した。

カタルニャは、1137年、アラゴン王国と連合王国を発足させ、地中海貿易を独占して大繁栄した。 しかし、15世紀末のアラゴン王国とカスティリャ王国の合併とコロンブスによる新大陸到達は、カタルニャの繁栄に陰りをもたらした。

カタルニャとカスティリアの対立は深まり、反カスティリアの高まりを期に、フランスが介入した。1640~59年、94~97年、1808~13年の3度にわたり、フランスはカタルニャに軍を派遣している。

カタルニャの独自の文化発展には、フランスの影響が強く及んでいて、19世紀には、文化的・政治的自立をもとめる運動がカタルニャに起きた。1931年、アルフォンソ13世が亡命し、第2共和制が樹立されると、32年、カタルニャはスペイン共和国の枠内で独自の首長と議会を持つ権利を認められた。

スペイン内乱(1936~39)に際しては、カタルニャは、フランコ将軍のひきいる国民戦線に対抗する共和派の拠点のひとつとなった。 しかし、勝利したフランコの体制(1939~75)のもとでは、カタルニャの自治は廃止され、カタルニャ語の使用も禁止されてしまった。

民主化開始後の1977年、スペインの中央政府はカタルニャに対し限定的な自治を認め、カタルニャの歴史的な統治機構であるジェネラリタートの復興も認めた。

ルション地方が、フランスというよりスペインという印象が強いのも不思議ではない。フレンチ・カタロニアのアイデンティティはこの地方の誇りで、赤と黄色のカタロニアの旗があちこちに掲げられ、村の広場では人々が厳かに民族舞踊サルターナを踊っている。多くの人は今もカタロニア語を母国語として話している。

ここでは昔から平野全域にわたって、大量の果物や野菜が生産されている。この町の道路の片隅、あるいは木陰のある広場などでは、マイヨールの美しい彫刻を見ることができる。この彫刻家はこの町から南へ数キロ下った所に生まれ、一生をそこで過ごした。

コート・ダジュール(19Ch)

澄んだ青い海や恵まれた気候のおかげで、フレンチ・リビ工ラ、別名「紺碧海岸」は、世界中の保養地の中でも抜きんでた地位を占めている。

古代のローマ人は温泉浴場を造り、海の微風があたるように別荘を建て、この地の生活を愉しんだ。だが、コート・タジュールが脚光を浴びるようになったのは19世紀になってからである。最初、イギリスの貴族が輝く太陽と紺碧の海に魅せられて保養のためやって来た。だから、ニースの海岸沿いの大通りは「イギリス人の散歩道」と呼ばれている。

その後、米国やヨーロッパ各地から金持ちがやってきて別荘を建て、モンテカルロのカジノで楽しんだ。

1920年代には、ココ・シャネルが日光浴を流行させ、F・スコット・フィツ・ ジェラルドがジャズを歌った。第2次大戦後は、ブリジット・バルドーなど新進の映画スターが、新しいコート・ダジュールのシンボル、サン・トロペを有名にした。

モナコ公国を治めているクリマルディ家は、現在、ヨーロッパで一番長く続いている王室の一つで、14世紀からである。

マントンからアンチィーブまで統治し、マントンのレモンやオリーブの栽培で富み栄えた。1860年にマントンがフランス併合されると、国の財政は逼迫した。

だが、時の大公シャルル3世は、丘の上にカジノを開くことを思い付く。(当時、フランスでは禁止されていた) そして、自分の名にちなんでモンテカルロと名付けた。

時を同じくして、新たに海岸沿いに敷かれた鉄道のお陰で、大勢の客が集まって来た。この事業が大きな利益を上げるようになって、シヤルル3世は国民の税金を免除した。

こうしてモナコは繁栄し、王家も栄えた。1956年には、大公レーニエ3世がアメリカの女優グレース・ケリーと結婚した。華やかさが加わり、長い間二人はおとぎ話の中に登場するカップルのような存在であった。