フランスワインの歴史

ブルゴーニュ & ローヌの歴史

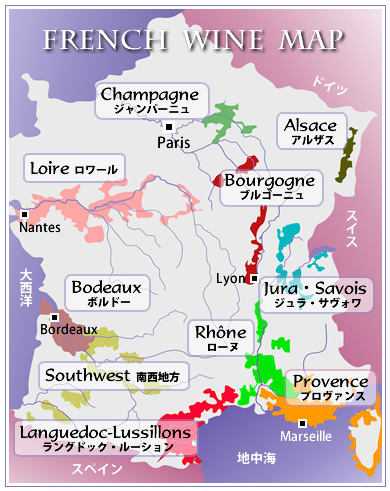

ローヌ河は、古代ローマ文化と葡萄栽培を北方の国々に伝播させた大動脈であった。

ローヌ河を北上するキリスト教と共に、良質なワインを造る修道院の葡萄栽培技術も又この大河を遡上して行った。 ブルゴーニュは、海から離れていて、歴史的にはパリよりもむしろ中央ヨーロッパや地中海地方との関係が深い。それは南北の通行が容易なソーヌ・ローヌ河が南に流れ下り地中海に通ずるからである。

パリやボルドーに向かうには厳しい山を越えなければならない困難が伴うから、近世まで東西の交易は発展しなかったと言える。中世フランス王家を凌ぐ強大な ブルゴーニュ王国が栄えたのもこの地の利があっての事でもある。 ローヌ河を北上する葡萄栽培とキリスト教の足跡は、そのまま、葡萄栽培とキリスト教の発展の歴史にほかならない。 ここでは、その主要な足跡をたどることにした。

ローマ時代のワイン交易路と葡萄栽培

古代において、ワインを輸送するのにはアンフオーラ(素焼きの壷)が用いられていた。(樽の使用が一般化するのは紀元後2世紀)

このアンフオーラの出土する破片によって、ガリアのワイン交易ルートが分かっている。

ひとつはナルーズ峠を経て船でガロンヌ河を下りボルドーに到達するルートで、そのボルドーは海上路によってイギリス及び北方の国と繋がっていた。

もうひとつのルートはローヌ河、ソーヌ河、モーゼル河、ライン河を経て直接北海に出るものだった。 ローマがガリアのナルポンヌ地方を属州とした頃(紀元前120年頃)には、葡萄栽培は、地中海沿岸に広がったものの当時の品種が寒冷な気候に耐えられるものではなかったから、地中海性気候の影響を受けない地域の外にまで広がっていくことはなかった。

このアンフオーラの出土する破片によって、ガリアのワイン交易ルートが分かっている。

ひとつはナルーズ峠を経て船でガロンヌ河を下りボルドーに到達するルートで、そのボルドーは海上路によってイギリス及び北方の国と繋がっていた。

もうひとつのルートはローヌ河、ソーヌ河、モーゼル河、ライン河を経て直接北海に出るものだった。 ローマがガリアのナルポンヌ地方を属州とした頃(紀元前120年頃)には、葡萄栽培は、地中海沿岸に広がったものの当時の品種が寒冷な気候に耐えられるものではなかったから、地中海性気候の影響を受けない地域の外にまで広がっていくことはなかった。

ワインを求める北方の市場へ輸送費を節約しようと、古代のぶどう栽培者たちはワインの運ばれる主要な輸送経路に沿って、出来る限り栽培地を北へと伸ばしていったが、その北限は、ローヌ河沿いのコート・ロティやエルミタージュとタルン川の航行可能な地点にあるガイヤックのぶどう畑で、時期は紀元前後であった。 しかし、「ローマの平和(紀元前1世紀末~200年間)」確立後、農業技術が進歩すると、寒さや湿気に強い新しい品種が作り出され、ぶどう栽培の北限は数百キロ北へ押し上げられ、その結果として、現在ぶどう畑が見られる緯度にまで達することができたのである。

古代から中世のワイン産地と交易河川 & ピノ・ノワールとカベルネ・ソーヴィニオン

ピノ・ノワール

ドーフィネ地方のヴィエンヌにいたアロブロゲス族が作り出したと考えられているために、「アロブロジック-allobrogique」と呼ばれる新しい品種のひとつは、コート・ドール地方の優良なぶどう畑を覆う現在のピノ種の持つ長所に似た特質を備えていた、とされている。この品種によってガリアの北東地方の厳しい気候の下でも高品質のワインが作れるようになった。(プリニウス「博物誌」)

カベルネ・ソーヴィニオン

ほぼ同じ時期に、コルメラの証言によれば(3巻、9)ボルドーのビトゥリゲス族は遠方から(おそらくはスペインから)ある品種を取り寄せ、自分たちの土地の気候に合わせて改良を施した。大西洋の突風にもよく耐えるものに改良されたこの品種のおかげで、大西洋からあまり離れていないガロンヌ河の両岸にも偉大で見事なぶどう畑が広がるようになったのである。 4世紀にはその名声はボーヌやニュイの丘のぶどう畑の名声に勝るとも劣るものではなかった。 このように、ブルゴーニュとボルドーというフランスのワイン用ぶどう栽培を支える二つの柱は、ローマ帝国の初期にすでにしっかりと打ち立てられたのである

ローマ時代のキリスト教

「カエサルのものはカエサルへ」と説いた初期キリスト教は、ローマの国家権力とは結び付かず、おびただしい殉教者を出すが、その殉教者の信仰心が逆に民衆の心を動かし、またたくまにガリアの辺境からブリタニアまで、都市において急速に広まっていく。

それは、帝国の隅々まで張りめぐらされたローマ街道によって、人々の交流(軍事・交易)が活発に行われていたことによる。

もしキリスト教が500年前か、500年後に始まって、ローマ文明のよう地盤を持たなかったら、間違いなく地方的な宗教に留まっただろうと歴史家は言う。

曲折はあるが、325年、コンスタンティヌス帝によってキリスト教は公認される。

教義の広がりは自然と聖職者と言う専任の階層を生み、各地に聖職者を取りまとめる司教が置かれる。

司教職は、行政能力に長けたローマの貴族が殆ど担っていたから、世俗的、社会的に教会は大きな力を持つようになる。教会は信者の精神的支えでもあるが、信者が増えるに従い財政的にも豊かになっていく。

司教職は、行政能力に長けたローマの貴族が殆ど担っていたから、世俗的、社会的に教会は大きな力を持つようになる。教会は信者の精神的支えでもあるが、信者が増えるに従い財政的にも豊かになっていく。

330年、自らキリスト教徒になったコンスタンティヌス帝は、弱体化した国家権力の建て直しのため、首都をローマからコンスタンティノーブルに移す。

これによって東方キリスト教世界(皇帝が教皇を兼ねるビザンティン帝国)が形成されていくことになる。ギリシア化の進行や、イスラムによるオリエントの領土喪失、西欧諸国の自立などによって、当初とは大きく姿を変えはするが、若干の断絶を挟みつつ1000年に渡ってローマ帝国の正統な後継者として、1453年オスマン帝国に滅ぼされるまで存続した。

一方、ローマは、首都移転によって、政治権力の弱体化と混乱をきたすが、その中で次第に、ローマ司教が、西方キリスト教世界の権力の中枢として君臨するようになっていった。それが、後の教皇である。教会が、ローマ司教を頂点とするピラミッド型の組織に変貌し、中央集権化が進んだ結果である。

しかし、このローマ帝国の西半分は、教皇の権力の伸長と時を同じくして起きるゲルマン民族の侵入によって、ローマ帝国の持っていた世俗的・社会的権力が、教会とゲルマンの首領とに二分され、東方とは違った西ヨーロッパの世界を作っていくことになるのである。

つまり、ビザンツ帝国が皇帝教皐主義として、また、イスラム世界が神政政治として軍事力を伴う政権と教権が一体化しているのに対して、西ヨーロッパ世界では、ローマ帝国の普遍的な「帝国」理念が、ローマ教会に継承されてはいるが、軍事力を持たない宗教権威だけで、世俗権力は王が持っていて、それぞれが自立しながら、共生関係にあることで、性格を大きく異にする。

聖職者と葡萄栽培(中世)

ローマ帝国崩壊後、教会や修道院が、葡萄栽培に掛けた精力は想像以上のものがあり、その精力の源は、単に宗教人としての立場からだけではない。

それは、いいワインが高位の人々の生活には欠かせない装飾品であり、社会的尊厳のはっきりした表現のひとつであったから。

(このワインが単に、アルコール飲料と言うだけでなく「文化的な威光を持ち、社会的な役割を担うきわめて重要な産物」であることの理解は、ワイン文化を持たない日本人には、一般的に難しい)

ローマ帝国崩壊後、教会や修道院が、葡萄栽培に掛けた精力は想像以上のものがあり、その精力の源は、単に宗教人としての立場からだけではない。

それは、いいワインが高位の人々の生活には欠かせない装飾品であり、社会的尊厳のはっきりした表現のひとつであったから。

(このワインが単に、アルコール飲料と言うだけでなく「文化的な威光を持ち、社会的な役割を担うきわめて重要な産物」であることの理解は、ワイン文化を持たない日本人には、一般的に難しい)

司 教

司教は、ローマ帝国崩壊後は都市の第一人者であった。住民・庶民の精神面を司る立場にあることは当然だが、同時に世俗的な行政の長でもあった。それ故、宿泊施設の乏しく貧しい当時、通常、王や高位の人物が都市に立ち寄り宿泊するのは、司教の館であり、そうした貴顕をもてなす時、ワインは無くてはならないもの。良いワインを供することは「礼儀作法」でもあった。世俗の権力者の厚遇を得て、都市の利益を擁護し、運用する責務を持つ司教にとっては、いいワインを備えることは、最大の関心事であった。 「(我が町の素晴らしいワインを)名誉ある尊敬すべきお歴々 に贈答として配り、そのことが、わが町の素晴らしい習慣だと称賛され、高位の人々の庇護が続くように・・・・」と言う主旨の教会関係古文書が数多く見られることでも明らかである。

修道院

中世における僧院や修道院の果さねばならない社会的役割の1つは、現在のホテルが担っているものであった。 巡礼だけでなく、旅行の経路は、普通、僧院や修道院の所在地をたどった。あらゆる身分の旅行者が、僧院や修道院で休息し、宿泊した。立ち寄る僧院や修道院のリストが、そのまま旅行の道筋になる。 このような人々をもてなすことが、僧院の大きな勤めでもあった。特に高位の人達の一行の場合は、大きな負担ではあったが、同時に、返礼として、寄進を受けたり、権力者からの厚遇を得たのである。敬意に満ちた歓待の思い出を権力者に持ち帰って貰うことは、なによりも重要なことであった。 司教や修道院が酒蔵に素晴らしいワインを揃えて置く事に躍起になった理由は、宗教上の理由以外に、こんなところにもある。クリュニーとシトー派修道院 (10~12Ch)

ローマ時代のキリスト教は、都市中心の宗教であった。

ローマ帝国が崩壊すると、聖職者の多くが貴族の出であったから、その権威と精神を引き継ぎ、教会財産の管理者として富裕化すると共に、俗化していった。

加えて、各地の領主は司教座すら家産のように見なして、子弟をその職に就かせ、その地位を相続財産のように扱ったので、聖職者の俗化には拍車が掛かった。

聖ベネディクトゥスの戒律を厳守し、正しいキリスト教の世界を具現させるのが目的だった。寄進の条件としていっさいの世俗的支配から免れるべきとしたことが、この修道院を予想もしないものに発展させることになった。

ローマ帝国が崩壊すると、聖職者の多くが貴族の出であったから、その権威と精神を引き継ぎ、教会財産の管理者として富裕化すると共に、俗化していった。

加えて、各地の領主は司教座すら家産のように見なして、子弟をその職に就かせ、その地位を相続財産のように扱ったので、聖職者の俗化には拍車が掛かった。

宗教界の俗化と改革運動

当時の一般的聖職者が、組み込まれがちな世俗の階層秩序に入るのを拒み、それとは離れて、宗教の純粋性を守る生活を行なおうとする動きである。 529年、イタリアのモンテ・カシーノに、聖ベネディクトゥスが創設した修道院は、清貧、強い信仰心、高い教養を持つ聖職者を養成したが、それがフランスにも入ってくる。 しかし、フランスの修道院は、辺境で孤立して清貧な自給自足の生活を営むこのモンテ・カシーノの修道院とも、俗化した既存の教会・寺院とも違った、別系統のものとして形造られ発展していった。 910年、アキテーヌ公ギヨームが、ブルゴーニュ地方のマコンの人里離れたクリュニーの荒地に修道院を建設寄進した。聖ベネディクトゥスの戒律を厳守し、正しいキリスト教の世界を具現させるのが目的だった。寄進の条件としていっさいの世俗的支配から免れるべきとしたことが、この修道院を予想もしないものに発展させることになった。

国王、領主、その他の世俗的権力の支配から離れ、教皇のみに従属する組織として始められたため、歴代のローマ教皇は、この修道院にほかにない特権を与えるとともに、信者たちに寄進を促した。その結果、建立50年後には、全ヨーロッパの注目と富をひきつけるようになる。

ブルゴーニュの片すみの小修道院であったクリュニーは、12世紀初頭にはキリスト教世界で未曾有の宗教帝国の首都といえる存在になっていった。

後に、ローマのサン・ピエトロ寺院が建立されるまでは、ヨーロッパ最大の寺院と言われる建築物を持ち、(フランス革命時に破壊されるが・・・)

傘下に約1,500の分院を擁する大修道会として、ヨーロッパを精神的に支配するようにまでなるのである。

規模の拡大発展 にともなう経済的繁栄は、当然ながら奢侈と堕落を生むようになる。 1098年、ロベール・ド・モレームが、本来の姿の修道院に戻り、禁欲・黙想・清貧・難行苦行の修道生活を営むという目的から、ニュイ・サン・ジョルジュの東の”葦”の生い茂る荒地に小修道院をつくる。それは、”葦”にちなんでシトー派と呼ばれた。

規模の拡大発展 にともなう経済的繁栄は、当然ながら奢侈と堕落を生むようになる。 1098年、ロベール・ド・モレームが、本来の姿の修道院に戻り、禁欲・黙想・清貧・難行苦行の修道生活を営むという目的から、ニュイ・サン・ジョルジュの東の”葦”の生い茂る荒地に小修道院をつくる。それは、”葦”にちなんでシトー派と呼ばれた。

聖ベルナールとシトー派修道院

このシトー派の修道会を、その後育てあげたのが聖ベルナールである。

彼は断食と苦行でやせ衰えた身体に、強靭な精神力と火のような弁舌カを備え、王侯や教皇の権威にたじろがない精神力を持ち、波瀾に富んだ生涯を送った。

やがて多くの分院を従え、クリユニーにかわってヨーロッパ精神界に指導力を持つようになり、西欧カトリックの真の支配者になった。 彼は第二次十字軍の提案者であり、アベラールとエロイーズ事件の立役者でもあった。このシトー派修道僧たちが開墾したのが、クロ・ド・ヴージョ のぶどう園である。彼らは欧州各地に修道院を作り広げて行くと共に、ドウ畑をも開墾して行った。それが現在の各地の名醸地の礎になっているのである。 クロ・ド・ヴージョの葡萄畑の中に接客用に建てた建物が、今日クロ・ド・ヴージョのシャトーとして、利き酒騎士団 (シュヴァリエ・デュ・タートヴァン・・・ブルゴーニュワインの振興団体)の本拠になっている。

巡礼・・・サンチャアゴ・デ・コンポステーラ (中世)

中世時代から今日まで、西欧各地からの巡礼者の辿る道に、スペイン北西端のサンチャゴ・デ・コンポステラに向かう巡礼路があり、世界遺産にも登録されている。ローマ、エルサレムと並んでキリスト教の三大巡礼地に数えられている。

伝説によると、ヤコプはスペインのガリシア地方に伝道に赴いたことがあった。その地異で教徒の迫害にあったためいったんパレスティナヘ帰還した。ところがヘロデに捕らえられ、斧で頭を切り落とされた。弟子たちが遺体を小舟へ運ぶと、天使が舞い降りて舟を導き、はるばるスペインの西端のサンチャアゴまで運ばれた。そこに弟子たちは遺骨を埋葬した。

中世時代から今日まで、西欧各地からの巡礼者の辿る道に、スペイン北西端のサンチャゴ・デ・コンポステラに向かう巡礼路があり、世界遺産にも登録されている。ローマ、エルサレムと並んでキリスト教の三大巡礼地に数えられている。

伝説によると、ヤコプはスペインのガリシア地方に伝道に赴いたことがあった。その地異で教徒の迫害にあったためいったんパレスティナヘ帰還した。ところがヘロデに捕らえられ、斧で頭を切り落とされた。弟子たちが遺体を小舟へ運ぶと、天使が舞い降りて舟を導き、はるばるスペインの西端のサンチャアゴまで運ばれた。そこに弟子たちは遺骨を埋葬した。813年、その遺骨が発見された。これを記念して墓の上に大聖堂が建てられ、霊験あらかたな聖地として広く伝えられるようになって行ったと言う。

11世紀には、全ヨーロッパ、ことにフランスを中心にして、巡礼は中世を彩る広範な民族的行動になる。上は帝王から下は庶民にいたるまで、分相応の犠牲をはらって巡礼の旅に出た。12世紀には年間50万人を超えた。

こうした巡礼の広がりは、聖遺物崇拝によるところが大きい。イエスはもとより、聖人の遺骨や遺品には、病や不幸を振り払う霊力を持つものとして珍重されていたから、各地の僧院や修道院をまわり、その聖遺物に触れ祈り奇跡を願った。

また、巡礼者を庇護(どんなに粗末なものであったにせよ寝床と食事-パンとワイン-を与えた)する事は僧院や修道院の義務でもあったから巡礼者は身分を問わず温かく迎えられた。同時に、当時イベリア半島を支配していたイスラム勢力へのレコンキスタ(キリスト教国回復運動)も伴っていて、キリスト教国の諸王もまた、巡礼路の整備や巡礼者の保護に努めた背景があった。

四つの大巡礼路

ひとつは、オルレアンを出発点としてトウール、ボルドーを経てパイヨンヌの少し東のオスタバ経由でスペインに入るトウールの道。ボルドー・ワインの中心地のひとつサン・テミリオンは、この巡礼路の宿場町として繁栄した街のひとつ。ポムロールのワインのシャトー名に巡礼にちなんだものが多いのは、そうした由来からでもある。トゥールには、葡萄栽培者守護聖人「聖マルタン」 のマントの聖遺物があることで有名。

ひとつは、オルレアンを出発点としてトウール、ボルドーを経てパイヨンヌの少し東のオスタバ経由でスペインに入るトウールの道。ボルドー・ワインの中心地のひとつサン・テミリオンは、この巡礼路の宿場町として繁栄した街のひとつ。ポムロールのワインのシャトー名に巡礼にちなんだものが多いのは、そうした由来からでもある。トゥールには、葡萄栽培者守護聖人「聖マルタン」 のマントの聖遺物があることで有名。二つ目は、ヴェズレーから始まって、サン・レオナール、リモージユ、ペリグーを通りオスタバに合流するサン・レオナールの道。 三つ目は、リヨンの西のル・ピュイから始まって、コンク、モアサックを通ってオスタバに合流するル・ピュイの道。 四つ目は、南仏プロヴァンスのアルルを出発点として、サン・ジル、モンペリエ、トゥルーズ、オーュを通り、ピレネーを越えてスペインに入るサン・ジルの道である。この道の夜空には東西に「天の川」の銀河が眺められ、巡礼の道を指し示す道標として「le chemin de Saint Jacques(サン・ジャックの道)」と中世から語り継がれてきた。 当時巡礼者たちは最小限必需品を入れるずだ袋を肩に掛け、巡礼者であることを示す杖をたずさえていた。ローマヘの巡礼者は聖ペテロの象徴の”鍵”のマークを付けたが、サンチャゴ・デ・コンボステラヘの巡礼者は”帆立貝”の印を付けた。帆立貝はフランス語で「コキーユ・サン・ジャック」つまり聖ヤコブを意味していたのである。

アヴィニヨンの幽囚-AVIGNON(14Ch)

中世に入ると、教皇を頂点とするローマ・カトリックは、民衆の精神世界を握り、支配していたから、世俗的権威も増大してくる。必然的に、諸国の王との対立が顕著になってくる。

教会自体も組織の拡大が腐敗を生み、修道院が出来、クリュニーのような新しい組織の誕生が、この対立に拍車を掛ける事になっていった。

ドイツでは、ハインリッヒがローマ教皇に反抗したが、諸公が群雄割拠していて王権の地盤が弱かったから、教皇に破門状をふりかざされて、「カノッサの屈辱-1077年」を忍ばねばならなかった。

英国では、王権が強かったから、ローマの支配を間接的なものにしてしまう、独自の国教会制度を打ち立てる。

フランスでは、フィリィップ4世が、フランス国内にある教会領に対しての教皇の支配権、徴税権、聖職者任命権を不満として、その権利を奪回しようとした。

教皇ボニファティウスと激しく対立していたフランス王フィリップ4世は、様々な権謀術数をめぐらせた末、1305年、自分の息の掛かったボルドーの大司教ゴツトを教皇に就けることに成功し、教皇クレメンス5世としての即位の祭典を、リヨンで、絢爛豪華に行なわせた。この祭典には、当時の全ヨーロッパの君主が参列したものだった。

フィリップ4世は、教会権力へ手を緩めることない介入に策を弄し、遂に、1309年教皇座をローマから南仏の小都市アヴィニヨンに移すことに成功する。

以後、1377年までの7代68年間、教皇座はこの都市に留まった。人々は古代ユダヤ人がバビロンに強制収容された故事にちなんで「教皇のアヴィニヨンの虜囚または幽囚」と呼んだのである。

アヴィニヨンの町自体は自由都市であったが、国際都市として空前の繁栄をみた。治外法権の町だったから各国の政治犯・宗教犯が避難所にしたし、ならず者や売春婦も流れこんできた。平和ではあるが、享楽・悪徳のはびこる罪業の町、ソドムのようだったらしく、イタリアの詩人ペトラルカは「不道徳犯罪のたまり場」と語っている。

アヴィニヨンの初代教皇に選ばれたボルドーの大司教ゴツト(改名してクレメンス5世)は、ワインが大好きで、ボルドー市の郊外に葡萄園付き別荘を持っていたが、それが今日のグラーヴのシャトー・パープ・クレマンである。(クレマンはクレメンス。バープは教皇の意)。

アヴィニヨン3代目のクレメンス6世は、陽気で派手な性格だった。夏の酷暑を避けるために、アヴィニヨンから少し北、オランジユのそばに別荘を作った。

当然のことながら周辺に葡萄園を造ったが、そのワインが有名になって「シャトーヌフ・デュ・パープ」(教皇の新城館の意味)の名を戴くことになった。

この教皇とワインの関係は、ドーデの『風車小屋だより』の中の「法王の牒馬」で面白く描かれている。

ブルゴーニュ王国の繁栄 (14Ch)

ブルゴーニュ公国とは、フランスの現ブルゴーニュ地方を本領とした公領で、1361年カペー系ブルゴーニュ公家が嫡子なく断絶すると、ヴァロワ朝第2代のフランス国王ジャン2世がその相続権を獲得したが、これを王領には編入せず、末子フィリップのためにブルゴーニュ公本領を親王領とした。

その後このフィリップ(豪勇公)は、フランドル伯領の相続人であったマルグリット・ド・マルと結婚。こうした結婚・外交政策や武力により、ブルゴーニュ公国はやがて1384年にはフランドル、フランシユ・コンテ、アルトワ、ヌヴエール、ルテルを併せて大ブルゴーニュ公領を構成するに至る。

このようなブルゴーニュ公国の領土拡張政策は、フィリップ豪勇公に続くジャン無怖公、フィリップ善良公、シャルル突進公の4代百年余りに渡って追求され続け、その最大版図は、南の本領地ブルゴーニュ、ヌヴエールから北の北海沿岸フリースランドに達し、アルザス、ピカルディなども併せている。

これらは、ヨーロッパでも当時最も豊かな地方で、特にフランドルの経済的・文化的活力は目覚ましく、フランス・イギリスが共にこの地を虎視眈々と狙っていた。

ブルゴーニュ公国とは、フランスの現ブルゴーニュ地方を本領とした公領で、1361年カペー系ブルゴーニュ公家が嫡子なく断絶すると、ヴァロワ朝第2代のフランス国王ジャン2世がその相続権を獲得したが、これを王領には編入せず、末子フィリップのためにブルゴーニュ公本領を親王領とした。

その後このフィリップ(豪勇公)は、フランドル伯領の相続人であったマルグリット・ド・マルと結婚。こうした結婚・外交政策や武力により、ブルゴーニュ公国はやがて1384年にはフランドル、フランシユ・コンテ、アルトワ、ヌヴエール、ルテルを併せて大ブルゴーニュ公領を構成するに至る。

このようなブルゴーニュ公国の領土拡張政策は、フィリップ豪勇公に続くジャン無怖公、フィリップ善良公、シャルル突進公の4代百年余りに渡って追求され続け、その最大版図は、南の本領地ブルゴーニュ、ヌヴエールから北の北海沿岸フリースランドに達し、アルザス、ピカルディなども併せている。

これらは、ヨーロッパでも当時最も豊かな地方で、特にフランドルの経済的・文化的活力は目覚ましく、フランス・イギリスが共にこの地を虎視眈々と狙っていた。

ブルゴーニュ家の当主は、例えば、フィリップ豪勇公は十字軍派遣の中心的存在として中世的騎士を理想とした君主であった。また、フイリップ善良公は週に4日、パンと水のみの断食をしたり、戦勝感謝の祈りを長々とする信心深い君主であった。しかし、彼ら4代の君主の最大関心事はブルゴーニュ公家の威信の拡大であった。

ジャン無怖公は、フランス王シャルル6世の後見人の1人となり、やがてフランス王国の実権を握った。オルレアン公はこれに激しく反発し、フランス国内を2分するアルマニヤツク派対ブルギニョン派の諸侯の争いを引き起こすこととなる。王家をも凌ぐ大きな勢力となったブルゴーニュ公家が、時にイギリスに接近するなどの動きを示した後期百年戦争は、きわめて複雑なものとなり策謀と戦闘に明け暮れた。

一方、豊かな富を背景に、ブルゴーニュ公家は、この時代のヨーロッパで最もみごとに整えられた宮廷を現出させ、金羊毛騎士団の華麗な祝祭や宴会の美食と豪勢ぶりは、フランス王家をはるかに凌ぐものだった。

しかし、深慮に欠けたシャルル突進公は老獪なフランス王ルイ11世の策略の餌食となり、1477年ナンシーの攻城戦であえない最後をとげる。かくしてブルゴーニュ公国はフランス王国に併合されてしまうのである。

ブルグント族由来のブルゴーニュと言う地名

いわゆるゲルマン民族大移動の際、ノルウェーあたりから移住して来た北欧人種で、アッティラ王との戦いに敗れ、その残党が最終的にジュネーヴに定住する。 フン族が再攻して来た時、西ゴート族と共にローマの連合軍に加わり、勝利し、後にディジョンからローヌ河流域に領地を広げ、ブルグント王国を作っていく。 英雄叙事詩「ニーベルンゲンの歌」は、こうしたブルグント族の血と汗の戦いの物語である。中世の巡回する宮廷とその構造 (13~14世紀)

封建の世では、王は(領主である諸侯も同様)領内の主要な町々を常に巡回していて、定住の習慣は無かった。

この習慣はヴェルサイユ宮殿が出来るまで続くのである。

ブルゴーニュ公国の首都はディジョンだが、フィリップ善良公はフランドルを特に愛し、 この地の宮殿を改装・増築、あるいは新築したりして、統治期間の殆どをこの地の館を移り住んだ。当時のフランドルは経済的にも文化的にも欧州で最も進んだ地域であった。 (中世そのままの姿で現存する都市ブルージュ[ベルギー]に公国の栄華の姿を見ることが出来る)

本領地ブルゴーニュからの移動は当然大掛かりなものになる。 例えば、フィリップ善良公と妃イザベルは、1435年4月にディジョンからアラスを経由してリールまで、72台の馬車を連ねて巡回した。

この馬車には、公の衣類・宝石類、タピスリ類、礼拝堂用の飾り物、楽器、大砲、調理用品、パン係用品、ワイン係用品、妃の衣装ケース、1歳半の公太子シヤルロワ伯の荷などが積まれていた。

公に付き従う人員は、親族と廷臣である貴族、宮廷の各職務に携わる者達で、フィリップ豪勇公の時代には200~300人、フィリップ善良公の時代になると700~800人にものぼった。

宮廷が移動してくると、その町の旅籠屋はおおいに潤った。(貴族の一部は近在の町に自分の館があればそこに逗留した)

ブルゴーニュ公の宮廷ははっきり位階の固定された構造を持っていた。フィリップ善良公の時代で言えば、

第1の階層のトップに属するのは、公妃と公太子、公および公妃の親族である。

宮廷が移動してくると、その町の旅籠屋はおおいに潤った。(貴族の一部は近在の町に自分の館があればそこに逗留した)

ブルゴーニュ公の宮廷ははっきり位階の固定された構造を持っていた。フィリップ善良公の時代で言えば、

第1の階層のトップに属するのは、公妃と公太子、公および公妃の親族である。第2の階層には貴族がくる。各地の領主、婚姻政策により結び合わされ、ブルゴーニュ公国の顕官として、行政・軍事・外交の任に当った。また本領地ブルゴーニユの古くからの名門貴族もこの中に入る。 第3のグループは、高位の聖職者と法服貴族(法律や金融に精通した富裕なブルジョワで、婚姻によって貴族身分に滑り込んだ)。

この法服貴族には、公の大法官や諮問会議メンバーに出世する例もあった。ニコラ・ロランはその典型である。 フィリップ善良公時代には、仕立て職人から身を起こした総収税官もあって、一度、公の不興をこうむったことがあったが、財務を任せるのに余人をもつて代えがたいと、 その能力によって再び返り咲いた。娘二人をピカルディの貴族に嫁がせたと言う。

これらの成り上がり宮廷人は、「侍従」などのようにブルゴーニュ公の内廷の職名を持つことが多いが、これはすでに公的性格を持った公国の役職となっていた。その構成は年を経るに従い、また領土の拡大に伴って複雑になっていった。

戦時には、軍事部門の職掌が増強された。このような宮廷人への取り立ては、職名に伴う諸特権や贈り物を与えることによって、貴族集団の中に新しい有能な家臣を取り込み、より強固な構造の宮廷が形作られた。

こうして、1426年には、98人の貴族を含む300人の役人たちがおり、その従者らを入れると、手当てが支払われている宮廷関係者は660人にのぼることが記録されている。

オスピス・ド・ボーヌ (14世紀)

「慈善施設病院」と言われるこのオスピスは、フィリップ善良公統治下のブルゴーニュ王国の財務長官 ニコラ・ロランによって、1443年創設された。

フランダースの建築家ジャック・ヴィスクレールが建てたものだが、度重なる政治的動乱にめぐり合ったにも拘らず、往時の芸術的姿をとどめている。しかも、その本来の目的も変わることなく保たれ、病人と貧しい人の世話にこの病院の尼僧達は身を捧げ続けてきた。 1971年、モダンな新病院が作られ、現在は博物館になっている。

ロランは厳しい課税と私腹を肥やしたとして、かんばしからざる世評を受けていて、これを建てることによって酷税の贋罪をしたとも言われている。彼はこのオスピスの永続的基金を生み出すため、自分の私有葡萄園を寄進し、同じことを人々に勧めた。長い歴史の中で、これに習って寄進が続き、今日のオスピスの葡萄園が形成された。

従って、葡萄畑は、コート・ド・ボーヌ地区の各村々に散在し、24の赤と8つの白の葡萄畑があり、その総面積は約125エーカ。畑の名前も寄進者にちなんだ名前がそれぞれに付けられている。 これらの畑から生み出されるワインが、オスピス・ド・ボーヌ銘柄で、あの有名な11月の第3日曜日に開催される「オークション」に掛けられ、その収益によって、現在オスピスの運営が賄われている。オークションの入札価格は、品質は間違いの無い極上ものだが、慈善への奉仕の心も込められるので、市場の流通とは無関係な高額の価格が設定されてしまうと言われている。

「慈善施設病院」と言われるこのオスピスは、フィリップ善良公統治下のブルゴーニュ王国の財務長官 ニコラ・ロランによって、1443年創設された。

フランダースの建築家ジャック・ヴィスクレールが建てたものだが、度重なる政治的動乱にめぐり合ったにも拘らず、往時の芸術的姿をとどめている。しかも、その本来の目的も変わることなく保たれ、病人と貧しい人の世話にこの病院の尼僧達は身を捧げ続けてきた。 1971年、モダンな新病院が作られ、現在は博物館になっている。

ロランは厳しい課税と私腹を肥やしたとして、かんばしからざる世評を受けていて、これを建てることによって酷税の贋罪をしたとも言われている。彼はこのオスピスの永続的基金を生み出すため、自分の私有葡萄園を寄進し、同じことを人々に勧めた。長い歴史の中で、これに習って寄進が続き、今日のオスピスの葡萄園が形成された。

従って、葡萄畑は、コート・ド・ボーヌ地区の各村々に散在し、24の赤と8つの白の葡萄畑があり、その総面積は約125エーカ。畑の名前も寄進者にちなんだ名前がそれぞれに付けられている。 これらの畑から生み出されるワインが、オスピス・ド・ボーヌ銘柄で、あの有名な11月の第3日曜日に開催される「オークション」に掛けられ、その収益によって、現在オスピスの運営が賄われている。オークションの入札価格は、品質は間違いの無い極上ものだが、慈善への奉仕の心も込められるので、市場の流通とは無関係な高額の価格が設定されてしまうと言われている。

フランス革命とクロ・ド・ヴァージュ (18~19世紀)

19世紀に於いては、クロ・ド・ヴァジョはロマネ・コンティ及びシャンベルタンと並び称され、ブルゴーニュの銘酒の中でも至上至高と見なされていた。(グルメ必見の名画「バベットの晩餐会」は、フランス革命直後の実話に基づく物語だが、<クロ・ド・ヴァジョ>が至高のワインとして登場する)

革命によって誕生した新生フランスを欧州の反動諸国が侵略しようとした危機を知って、フランス各地から義勇軍がパリに結集した。マルセイユの義勇軍が、後にフランス国家になる「ラ・マルセーエーズ」を歌い、クロ・ド・ヴァーショにさしかかった時、隊長は兵を止め整列させ、儀杖礼を命じて叫んだ。「我々が守ろうとするのは、かかる美しき祖国なのだ」と。

ところが皮肉なことに、革命は、この名畑を切りきざんでしまうことになる。

ブルゴーニュでは、著名な葡萄畑は殆ど僧院の所有だったが、革命政府は、総て国庫に没収していまい、その畑は地元の商人や農民に、その購買力に合わせて細分して競売された。その後採られた相統制度が、ただでさえ小さい畑を更に細分化させるという現象を生み、それが今日まで続いてきている。 ちなみに、現在<クロ・ド・ヴァジョ>の畑は90人、わずか13ヘクタールの<シャンベルタン>の畑でも20人に所有されている。(この所有者(生産者)の違いが品質のばらつきを生んでいる)

一方、ボルドーの名葡萄園も、殆どが貴族所有のものだったから、当然、国庫に没収され競売された。

ところが、ボルドーの商人は、商売にも長け、資本力もあったから、大きくシャトー単位で競売され、殆ど分割さることはなかった。

また、貴族もブルジョワからの「成り上がり」が多かったから、したたかで、なんとか変革と混乱の革命期をしのいで、回収したり買い戻したりした。

その後、貴族一家の同族体制を固めたり、シャトーを法人化したりして分割阻止に努めた。

そのためシャトーは持ち主こそ変っても貴族ないし大金持ちの所有で、同一性を保持している。

民主制のブルゴーニュ、貴族制のボルドーと言われる所以でもある。

ロマネ・コンティ (18世紀)

ルイ15世の時代、当時のフランスで最高のワインは、サン・ヴィヴァンのロマネのぶどう畑のものだった。この畑を手に入れようと、王の寵妃ポンパドゥール婦人とコンティ公が競った。

結局、コンティ公が勝ってワインにその名を残した。(当時の相場の10倍、92,400リーブル) ポンパドゥール夫人は、その腹いせに、宮廷からブルゴーニュのワインを一掃したが、たまたま、リシュリュー男爵(先々代ルイ13世の宰相リシュリューの甥)が、ボルドーのシャトー・ラフィットを献上し、その味わいにすこぶる秀でたものがあったので、以後宮廷では、ラフィットがマダムのお気に入りワインになって行った。

また、マダムはコンティ公に対するあてつけもあって、新参のシャンパンを褒め讃えた。・・・・と俗説は伝えている。 ポンパドウール夫人は、平凡な徴税請負人の妻だったが、その絶世の美貌をルイ15世に見染められ、宮廷に召し出され、もっともらしい貴族夫人の肩書をもらって国王の側近くにはべることになった侯爵夫人である。芸術と美の擁護者でもあったが、国王の寵愛を巧みに利用、文武の高官の任免や外相プラスタンをあやつり、表外交にも嘴を入れ、20年間に渡って絶大な権力を振るった。

結局、コンティ公が勝ってワインにその名を残した。(当時の相場の10倍、92,400リーブル) ポンパドゥール夫人は、その腹いせに、宮廷からブルゴーニュのワインを一掃したが、たまたま、リシュリュー男爵(先々代ルイ13世の宰相リシュリューの甥)が、ボルドーのシャトー・ラフィットを献上し、その味わいにすこぶる秀でたものがあったので、以後宮廷では、ラフィットがマダムのお気に入りワインになって行った。

また、マダムはコンティ公に対するあてつけもあって、新参のシャンパンを褒め讃えた。・・・・と俗説は伝えている。 ポンパドウール夫人は、平凡な徴税請負人の妻だったが、その絶世の美貌をルイ15世に見染められ、宮廷に召し出され、もっともらしい貴族夫人の肩書をもらって国王の側近くにはべることになった侯爵夫人である。芸術と美の擁護者でもあったが、国王の寵愛を巧みに利用、文武の高官の任免や外相プラスタンをあやつり、表外交にも嘴を入れ、20年間に渡って絶大な権力を振るった。

一方、コンティ公は、公式にはルイ・フランソワ・ド・ブルボンと言われ、王家に繋がる大貴族である。

ルイ15世は、世に言われるよりはるかにしたたかな為政者で、表外交とは別に自分の影武者的秘密外交部を作り、その総元締めにコンティ公をあてた。

公は、当時の猟奇と挿話が渦を巻く外交の裏舞台を動かしていたのである。聡明かつ美男で、真の貴族にふさわしい高貴な精神の持ち主だった。文学、哲学、科学にも深い理解力を示した。ルソーを尊敬してその保護者になり、「エミール」が共和主義思想のために発禁になり逮捕状が出た時はフランスから逃亡させその後も保護した。 公は、優れた絵画や芸術品を集めた。音楽家を招いて行なう演奏はパリ最高のものだったと言われている。その宴を飾るべく手に入れたのがロマネだった。

1766年5月、当時10歳だったモーツァルトは、公の館で鍵盤を布でおおったクラヴィコードを弾き、その神童ぶりで並いる貴族を驚嘆させている。 表舞台と裏舞台の違いはあるが、ポンパドゥール夫人とコンティ公は、ロマネの畑を手に入れようと競った他に、当時のフランス外交でも競っていたのである。

ルイ15世は、世に言われるよりはるかにしたたかな為政者で、表外交とは別に自分の影武者的秘密外交部を作り、その総元締めにコンティ公をあてた。

公は、当時の猟奇と挿話が渦を巻く外交の裏舞台を動かしていたのである。聡明かつ美男で、真の貴族にふさわしい高貴な精神の持ち主だった。文学、哲学、科学にも深い理解力を示した。ルソーを尊敬してその保護者になり、「エミール」が共和主義思想のために発禁になり逮捕状が出た時はフランスから逃亡させその後も保護した。 公は、優れた絵画や芸術品を集めた。音楽家を招いて行なう演奏はパリ最高のものだったと言われている。その宴を飾るべく手に入れたのがロマネだった。

1766年5月、当時10歳だったモーツァルトは、公の館で鍵盤を布でおおったクラヴィコードを弾き、その神童ぶりで並いる貴族を驚嘆させている。 表舞台と裏舞台の違いはあるが、ポンパドゥール夫人とコンティ公は、ロマネの畑を手に入れようと競った他に、当時のフランス外交でも競っていたのである。

フィロキセラ・・・Phylloxera(19世紀)

1850年代末にアメリカ原産の葡萄の苗とともにヨーロッパに渡った害虫(学名:フィロキセラ・パスタリクス)。

1863年、先ずローヌ河畔の葡萄畑に被害が出はじめ、後はまたたく間に各地に伝播して、フランスは約20年間に100万ヘクタールの葡萄畑が破壊される。

そして1870年にはオーストリアヘ、1883年にはイタリアヘ、さらに1895年以降には北国ドイツにまで拡がり、葡萄畑に大きな被害を与え、所によっては壊滅寸前にまで追い込まれた。

葡萄栽培とワイン産業は、混乱し危機的状況を挺し、国は救済方法を発見した者に、莫大な報償金を約束した。

1850年代末にアメリカ原産の葡萄の苗とともにヨーロッパに渡った害虫(学名:フィロキセラ・パスタリクス)。

1863年、先ずローヌ河畔の葡萄畑に被害が出はじめ、後はまたたく間に各地に伝播して、フランスは約20年間に100万ヘクタールの葡萄畑が破壊される。

そして1870年にはオーストリアヘ、1883年にはイタリアヘ、さらに1895年以降には北国ドイツにまで拡がり、葡萄畑に大きな被害を与え、所によっては壊滅寸前にまで追い込まれた。

葡萄栽培とワイン産業は、混乱し危機的状況を挺し、国は救済方法を発見した者に、莫大な報償金を約束した。フィロキセラの幼虫は微細であるため、最初は昆虫であることすら分からなかった。成虫になると羽が生えて、ウンカのごとく飛散するから、被害の伝播のその速度と拡がりはまたたく間であった。 この幼虫は、葉には寄生しない。根に寄生し、葡萄の樹をまるまる1本枯らしてしまう。

最後に見出された解決策は、この害虫に抵抗性のあるアメリカ系の台木にヨーロッパ系の葡萄を接ぎ木する方法だった。最初は、野卑なブドウの血が高貴なヨーロッパ種の血を汚すと信じていた人が多かった。(ブルゴーニュでは、1887年まで、事態の深刻さに余儀なくされるまで、この接木を公式には禁止していた) 結局、他に有効な対策が無かったため、この接木作業がフランス全土で進められた。そして、19世紀末には、この被害を克服する。 この作業には莫大な費用が掛かった。収穫は数年ゼロ(少なくても5年くらいはまともなワインは造れない)だから、その経済的負担に耐えかねて没落していったワイン産地が少なくない。

ワインの味が変わってしまったのではないかと思われるが、飲み比べた経験者がその違いを明確に記述したものはあまりない。 現在、すべての葡萄は、この接木を使っているが、シャンパンのボランジェ社は、この接木をしない古木をわずかばかり育てていて、別格特醸のシャンパンを造っている。 身近なものでは、チリのワインはフィロキセラ以前のブドウの樹を使っている。が、味の違いは、樹がフィロキセラ以前が以後かと言う見地からは決められない。

シャブリとイル・ド・フランスのワイン (19世紀)

シャブリは、セーヌ支流のヨンヌ川上流のスラン川流域にある。セーヌ河流域の北フランス一帯の<イル・ド・フランス>でも、中世からブドウ栽培が盛んで、「フランスのワイン」と言われ、パリのお旺盛な胃袋を賄っていただけでなく、河口のルーアン港から、イギリスや北方の国々に輸出されていた。

(ブルゴーニュの<コート・ドール>は輸送上の障害のため、イギリスでその真価を知られるようになるのは、16世紀以降) しかし、19世紀の後半に襲ったフィロキセラ禍のために壊滅状態に陥った。 植え直すには多大な投資を必要とするところへ、鉄道の開通で、南仏の安酒が大量にパリに流れ込むようになって、多くの人たちはブドウ栽培を見限って他の果樹や農作物に転向してしまった。そして、セーヌ流域で生き残ったワインは、シャブリ発泡ワインという独自の道を歩んでいたシャンパンだけとなった。 今日、ブルゴーニュのワイン地図を見ると、シヤブリだけが北にぽつんと孤島状に残っているのは、そうした歴史的、社会的事情からである。 シャブリは、フランスでも北部にあり、冬の気候は厳しい。ことに、ブドウ栽培にとって恐ろしいのは晩霜である。春も4月を過ぎてブドウが芽を出し始めた頃、しばしば、霜が襲い、その年の収穫が打撃を受けるだけでなく、樹まで枯死してしまうときがある。

今日のシャブリの人たちは、昔のようにただ指をくわえて嘆いたり、神様の助けを乞い願うだけではない。 畑の樹間に、小型のストーブを持ち込んでひと晩じゅう燃やし続ける。晩霜の襲いそうな夜、シャブリの畑を訪れると、畝の間に並べられたストーブが提灯行列のように赤い炎をあげている。異様な眺めである。

(ブルゴーニュの<コート・ドール>は輸送上の障害のため、イギリスでその真価を知られるようになるのは、16世紀以降) しかし、19世紀の後半に襲ったフィロキセラ禍のために壊滅状態に陥った。 植え直すには多大な投資を必要とするところへ、鉄道の開通で、南仏の安酒が大量にパリに流れ込むようになって、多くの人たちはブドウ栽培を見限って他の果樹や農作物に転向してしまった。そして、セーヌ流域で生き残ったワインは、シャブリ発泡ワインという独自の道を歩んでいたシャンパンだけとなった。 今日、ブルゴーニュのワイン地図を見ると、シヤブリだけが北にぽつんと孤島状に残っているのは、そうした歴史的、社会的事情からである。 シャブリは、フランスでも北部にあり、冬の気候は厳しい。ことに、ブドウ栽培にとって恐ろしいのは晩霜である。春も4月を過ぎてブドウが芽を出し始めた頃、しばしば、霜が襲い、その年の収穫が打撃を受けるだけでなく、樹まで枯死してしまうときがある。

今日のシャブリの人たちは、昔のようにただ指をくわえて嘆いたり、神様の助けを乞い願うだけではない。 畑の樹間に、小型のストーブを持ち込んでひと晩じゅう燃やし続ける。晩霜の襲いそうな夜、シャブリの畑を訪れると、畝の間に並べられたストーブが提灯行列のように赤い炎をあげている。異様な眺めである。

シャブリにおげるブドウ栽培の創始者もシトー派修道院であるが、シャブリのブドウ栽培地にシャルドネ種が移植されたのは、フィロキセラ危機以後の再建の時期からのようである。 シャブリ地区は100%近い白ワインの産地であるが、フィロキセラ危機以前の昔は、 シャブリの赤ワインも決して珍しいものではなかったようである。