フランスワインの歴史

シャンパーニュ・パリ の 歴史

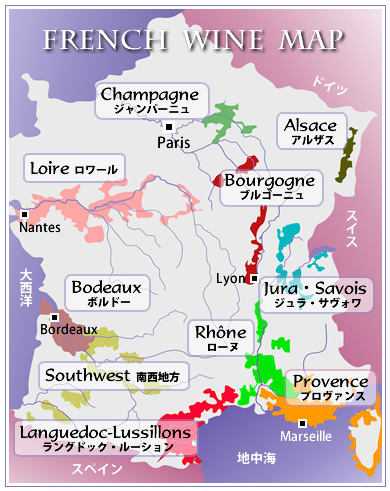

セーヌ河流域の北フランス一帯は、中世から葡萄栽培が盛んで、「フランスのワイン」と言われ、パリの旺盛な胃袋を賄っていただけでなく、河口のルーアン港から、イギリスや北方の国々に輸出されていたが、19世紀の後半のたフィロキセラ禍のために壊滅し、シャンパーニュを除き今では昔日の面影は全くない。

しかし、この地方はフランス王国発祥の地であり、その王国の成立と発展により、パリを中心に、ヨーロッパの政治・経済・文化を常にリードして来た。

ここでは、その政治・経済・文化の歴史をたどることにした。

初代フランス王ークローヴィス(5Ch)

451年、北ガリアに侵入して来たハンガリーに本拠を持つフン族の首領アッチラとの、シャンパーニュのシャロンに於ける戦いで、ローマ軍と共に戦い、激戦の末、勝利したフランク族の首領クロヴィスは、この戦いで一挙に頭角を現し、フランク諸部族を統一し、ローマの残軍も配下に収め、北部ガリアを完全に支配下に治めフランク王国を成立させる。

後に、ガリア南西部を支配していた西ゴート王国をピレネー山脈の南に追いやり、東南部のブルグント王国をも支配下に治め、ほぼフランスの主要地域を支配するようになるので、歴史は、クロヴィスを初代フランス王と言う。「フランス」という名称は、フランク王国に由来する。

フランク族のガリアの統一の理由 ?

ゲルマン人の王たちは皆、その軍事力にものを言わせて領域支配を拡げようしていた。しかし、移住したゲルマン人は既存のガロ・ローマ人の住民に対して5%程度の数に過ぎなかったから、住民全体に支配を拡げるには、統治の知識と経験を持つガロ・ローマ貴族の力を借りねばならない必要にも迫られていた。特に、主要都市の司教職を占めていたのはこの貴族だったし、教会の住民への影響力は絶大だったから、ゲルマン人の王たちにとっては、キリスト教との関係が重要な意味を持っていた。 一方、ローマ教会にとっても問題があった。つまり、ローマ司教を頂点とする組織に出来上がったローマ教会は、東ローマ皇帝を首長とするコンスタンティノープルの教会と首位権をめぐって対立していたのだが、ローマ教会は東ローマと違って、軍事的な権力は全く持っていなかったから、有力な政治権力者との結びつきを求めていたのである。

このゲルマンの王とローマ教会との利害の結びつきが、496年、クロヴイスのランスの大司教・聖レミ(レミギウス)の洗礼である。 キリスト教に改宗したクロヴィスは、これによって、ゲルマンの部族の王の中で、唯一のローマン・カトリックの王となった。教会の権威と貴族の後ろ楯を得たクロヴィスは、異端・異教徒を退治すると言う錦の御旗を手にし、他部族の征服を容易にすすめ、ガリアの統一を図ることができたのである。

クロヴィスのガリア統一時期のキリスト教

西ヨーロッパのローマン・カトリックは、前世紀の364年、アタナシウス派とアリウス派との教会内部の教義論争に終止符が打たれ、アタナシウス派(三位一体説)が正統なローマ教会の教義になるのだが、それ以前はアリウス派が優勢で、ローマ化の早かったブルグント王国や、西ゴート王国はアリウス派の教義を受け入れていた。 従って、5世紀末のローマ教会から見れば、ブルグント王国や、西ゴート王国は異端のキリスト教徒の国であったのである。これに対して、ローマ化の遅れていたフランク王国は、キリスト教徒でない白紙の異教徒の状態だった。この教権と俗権の結びつきが、その後のフランスの国としての形の基になる。つまり、聖別された神聖な王を戴く、正統カトリック教徒のフランス王国である。

シャンパーニュのランスでの聖別式・載冠式が歴代のフランス王が王位に付く際の象徴的儀式になっていく基がここにあるのである。 クロヴィス王の後の名王と言われるダゴベルト1世がランスの司教に寄贈した畑が、ドン・ペリニヨンの教会の西にある。最北の地のシャンパーニュのワイン造りは、この時期既に定着していたようである。

シャルルマーニュ(カール)大帝(8~9Ch)

8世紀始め、メロヴイング王朝の各地の宮廷の最高実力者が就くことになっている宮宰職を独占するまでになったカロリング家は、北東部の有力な豪族である。

当時、アラビア半島から北アフリカを席巻したイスラム教徒は、地中海の海上交易を支配しただけでなく、更に、ジブラルタル海峡を越えてイベリア半島に侵入し、西ゴート王国を滅ぼし、地中海世界の一大勢力として君臨していた。

粗野なゲルマンに壊されることもなく、キリスト教のたがにもはめられない古代ローマの文化・文明を様々な形で踏襲したのはこのイスラム勢力で、後の十字軍の戦いで、欧州諸国は、その文化・文明に強い影響を受けることになるのだが、この時期のガリアはこのイスラム勢力に度々襲われていた。

ピレネー山脈を越え、アキテーヌにまで侵入して来たイスラム勢力に、正面から立ち向かったのが、宮宰シャルル・マルテル(688-741)である。

フランク貴族を糾合してトゥール・ポワティエの戦い(732)で、イスラム教徒を敗走させ、一挙に威信を高めた。 更にマルテルの子のピピンは、イタリアに遠征してローマ教皇をランゴバルド王国の圧力からも救った。 そして、751年、すっかり実力を失っていたメロヴィング朝を廃してカロリング朝を開き、ピピン3世(在位751~768)として即位した。 ピピンは即位を正当化するために、カトリックの「塗油の儀礼」を取入れたが、カロリング王家と教会との結びつきは、ピピンの子のシャルルマーニュ(カール大帝、在位768~814)の時に更に強まった。

フランク貴族を糾合してトゥール・ポワティエの戦い(732)で、イスラム教徒を敗走させ、一挙に威信を高めた。 更にマルテルの子のピピンは、イタリアに遠征してローマ教皇をランゴバルド王国の圧力からも救った。 そして、751年、すっかり実力を失っていたメロヴィング朝を廃してカロリング朝を開き、ピピン3世(在位751~768)として即位した。 ピピンは即位を正当化するために、カトリックの「塗油の儀礼」を取入れたが、カロリング王家と教会との結びつきは、ピピンの子のシャルルマーニュ(カール大帝、在位768~814)の時に更に強まった。

この戴冠は、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)に対抗するため、有力な政治的後盾を求めていたローマ教皇にとっても、自らを利するものだった。 シャルルマーニュは、ローマ帝国の権威を身に帯びることを望み、「皇帝」の称号を得たが、「フランク人とロンバルド人の王」の称号も使い続け、国土を家産視するゲルマン王家伝統の考えを捨てなかった。 この戴冠の歴史的意義は、地中海を内海とする古代ローマ世界帝国の崩壊後、コンスタンティノープルを中心とするビザンツ帝国圏と、中東から北アフリカ・イベリア半島までを制圧したイスラム勢力圏の<2大地域世界>と並んで、ヨーロッパ大陸の西に<ヨーロッパ地域世界>が成立したことを象徴的に示している。

シャルマーニュの統治と「ヴェルダン条約」

ビザンツ帝国が皇帝教皐主義として、また、イスラム世界が神政政治として政権と教権が一体化しているのに対して、西ヨーロッパ世界では、ローマ帝国の普遍的な「帝国」理念が、ローマ教会に継承されながらも、教会の宗教権威と王の世俗権力とがそれぞれ自立した共生関係にあって、性格を異にする。

カロリング帝国は広大な領域を支配したが、メロヴィング王国と同様、それを統治する機構は極めて弱かった。

アーヘンに宮廷が置かれたが、しっかりした組織に出来上がっているローマ教会の司教座組織を行政に活用せざるを得なかった。

ビザンツ帝国が皇帝教皐主義として、また、イスラム世界が神政政治として政権と教権が一体化しているのに対して、西ヨーロッパ世界では、ローマ帝国の普遍的な「帝国」理念が、ローマ教会に継承されながらも、教会の宗教権威と王の世俗権力とがそれぞれ自立した共生関係にあって、性格を異にする。

カロリング帝国は広大な領域を支配したが、メロヴィング王国と同様、それを統治する機構は極めて弱かった。

アーヘンに宮廷が置かれたが、しっかりした組織に出来上がっているローマ教会の司教座組織を行政に活用せざるを得なかった。また、少なくとも300人にのぼる地方有力者が「伯」(コント)と呼ばれる地方行政官に任命されたが、彼らは役職の代償で得た領地を世襲化して独立する傾向にあった。 統治体制のこの性格のため、シャルルマーニュ死後、孫たちの代に、それぞれが地方の有力者たちを基盤にして、分割相続をめぐて内乱が起きた。そして、843年の「ヴェルダン条約」で帝国は3分割されるのである。

長男ロタールが現在の独仏にまたがる帯状の中央部とイタリア(ロタールの国)を、

次男のルートヴィヒは東部(東フランク王国)を、

末子のシャルルは西部(西フランク王国)を得た。

ロタールが「皇帝」の称号を得たが、有力貴族や司教の支持を得た者が帝位に就くことになっていたので、この3分割によって皇帝の権威は急速に低下した。 西フランクからは、シャルル2世(禿頭王、在位843~877)以後、「皇帝」に選ばれた者はいない。 「ヴェルダン条約」の後も、王が死ぬ度に再配分をめぐつて内乱が起こり、東西フランク王国に挟まれた「ロタールの国」の北部は、東フランクの領有となつた。 こうして生まれた配分が、地理的には現在のフランス・ドイツ・イタリア3国の原型である。

シャルルマーニュ(カール大帝)の業績

「ロランの歌」の武勲詩はシャルルマーニュ(カール大帝)の業績を語ったもの、英国の「アーサー王物語」と共に有名であるが、大帝は戦いに明け暮れたが軍事外交だけでなく、内政にも非凡な能力を発揮した。 サリカ法典を整備し、行政・裁判 制度の改革を行なった。著名な学者(イギリス人の修道士アルクイン等が有名)をヨーロッパ各地から招き、貴族の子息を集めて教育し、カロリング・ルネッサンスと呼ばれる文化の華を咲かせた。 また、王権の財政的基礎を支え、社会経済に活力を与えるという見地から、ぶどう栽培・ワイン造りを奨励した。

各地の教会に土地を寄贈し、教会財政を支えさせると共に、栽培・醸造技術を向上させた。各地の教会、ことに修道院を中心に銘醸ワインが育って行く萌芽を造った。 大帝の名前を今日まで残しているのは、「コルトン・シャルルマーニュ」のワインである。

都市の誕生(11~12Ch)

商業は、農民の作った生産物を担いで歩く行商から始まった。やがて、教会のある場所や船着場などに、商人・手工業者の集落が生まれ、しだいに人口を増やしていった。12世紀後半になると、集落は城壁に囲まれた都市にまで成長する。

14世紀初頭には、都市と言える人口1万以上の集落はフランス全国で約25を数える。その多くはパリ、ルーアン、プールジュなど北部にあったが、南部にもトウールーズ、モンペリエ、ボルドーなどの大都市が生まれた。 中世都市の誕生は、新しい社会的・政治的・文化的な空間の出現を意味している。つまり、 都市の住民の中から、商売によって財産を築き、領主や農民と違ったタイプの社会層が生まれた。それを「ブルジョワ」(町の人)と言うようになった。 商工業で成り立っている都市にとって、何よりも欲しいのは自由な活動で、自由な活動なくして経済の繁栄はないと言う原理は昔も今も変わりない。そこで都市は領主に協力することによって、出来るだけ領主の束縛から逃れ、自由で広範囲な経済活動が出来るよう計った。

領主への援助の主なものは、貢納金と兵力の提供である。都市は自衛のため市民権を持っている男子は自費で武装を整えておく制度になっているところが多かったし、傭兵も抱えていたから、必要あらば兵力を提供する事が出来た。それ故、領主が敵対する諸侯と戦う時には、都市は応分の援助を惜しまなかった。従って、領主にとっても、領内の都市の繁栄は、自らの繁栄をも意味していた。

14世紀初頭には、都市と言える人口1万以上の集落はフランス全国で約25を数える。その多くはパリ、ルーアン、プールジュなど北部にあったが、南部にもトウールーズ、モンペリエ、ボルドーなどの大都市が生まれた。 中世都市の誕生は、新しい社会的・政治的・文化的な空間の出現を意味している。つまり、 都市の住民の中から、商売によって財産を築き、領主や農民と違ったタイプの社会層が生まれた。それを「ブルジョワ」(町の人)と言うようになった。 商工業で成り立っている都市にとって、何よりも欲しいのは自由な活動で、自由な活動なくして経済の繁栄はないと言う原理は昔も今も変わりない。そこで都市は領主に協力することによって、出来るだけ領主の束縛から逃れ、自由で広範囲な経済活動が出来るよう計った。

領主への援助の主なものは、貢納金と兵力の提供である。都市は自衛のため市民権を持っている男子は自費で武装を整えておく制度になっているところが多かったし、傭兵も抱えていたから、必要あらば兵力を提供する事が出来た。それ故、領主が敵対する諸侯と戦う時には、都市は応分の援助を惜しまなかった。従って、領主にとっても、領内の都市の繁栄は、自らの繁栄をも意味していた。

都市の住民は、同業者同士の相互扶助のため組合を結成した。13世紀のパリではその数は約100にものぼる。これらはそれぞれが特定の守護聖人をもつ宗教団体でもあり、同業者の増加を制限する閉鎖的集団でもあった。また同業組合の間の関係も平等ではなく、有力組合の大商人は市内に豪壮な館をつくり、市政の役職を独占した。

都市の経済活動にとっての障害は、その地域の戦乱や領主の恣意的な課税である。この課税には、住民の抵抗が常で、領主との緊張関係を生むのだが、都市に財力のある寡頭商人の支配する秩序ができるにつれて、領主との間に妥協が成立する余地が生じ、定期的な納税と多額な貸付金と引き換えに、都市は行政、課税、裁判の自治特権を獲得していく。所謂「自由都市」と言われるものである。 こうして13世紀に各地に生まれた中世都市は、住民の集団誓約を基礎とする団体であり、寡頭商人が市政を独占する階層的な社会だった。やがて農村から有力な領主も都市に移住し、領邦君主の宮廷も領内の都市を巡回移動するようになる。 政治権力の所在地は、壁と掘をめぐらしてそれ自体が要塞化した都市となつた。

宗教活動の中心も、畑に接する農村の修道院から都市の聖堂に移った。とくに有力市民の寄進によって建てられた司教座都市の大聖堂(カテドラル)は、天にそびえるアーチ状の天井と薔薇窓のステンドグラスがロマネスク建築の隘路であった採光の問題を解決して、祈る場所と同時に市民が話しあう場所ともなった。このゴシック様式はイルードゥーフランスで生まれ、ヨーロッパ各地に普及した。

都市の経済活動にとっての障害は、その地域の戦乱や領主の恣意的な課税である。この課税には、住民の抵抗が常で、領主との緊張関係を生むのだが、都市に財力のある寡頭商人の支配する秩序ができるにつれて、領主との間に妥協が成立する余地が生じ、定期的な納税と多額な貸付金と引き換えに、都市は行政、課税、裁判の自治特権を獲得していく。所謂「自由都市」と言われるものである。 こうして13世紀に各地に生まれた中世都市は、住民の集団誓約を基礎とする団体であり、寡頭商人が市政を独占する階層的な社会だった。やがて農村から有力な領主も都市に移住し、領邦君主の宮廷も領内の都市を巡回移動するようになる。 政治権力の所在地は、壁と掘をめぐらしてそれ自体が要塞化した都市となつた。

宗教活動の中心も、畑に接する農村の修道院から都市の聖堂に移った。とくに有力市民の寄進によって建てられた司教座都市の大聖堂(カテドラル)は、天にそびえるアーチ状の天井と薔薇窓のステンドグラスがロマネスク建築の隘路であった採光の問題を解決して、祈る場所と同時に市民が話しあう場所ともなった。このゴシック様式はイルードゥーフランスで生まれ、ヨーロッパ各地に普及した。

中世の都市-パリ

パリはガロ・ローマ時代にはルテティアと呼ばれて交通の要衝だったが、6世紀になると衰退した。ゲルマン国家の王は首都を決めずに居所を移動するのが常であり、カペー朝の初期の王も、パリよりもロワール河に沿うオルレアンをむしろ好んだからだ。 パリの発展は12世紀から始まる。その理由は、パリ盆地がフランス随一の穀物生産地域となったこともあるが、当時の西欧経済の中心地である北イタリア諸都市とフランドル地方とを定期市で結んだシャンバーニュの市場町(トロワ、プロヴァンなど)と、セーヌ川の水路を通じて結びついていたことだ。

また、市内のセーヌ左岸のサント・ジュヌヴィエーヴの丘に建つ大学の名声が、ヨーロッパ各地から学生をひきつけたし、ノートルダム大聖堂の建立も、ルイ9世の時代にほぼ完成した。ルイ9世治下の13世紀のパリはヨーロッパの経済、政治、文化の中心となる条件を兼ね備えたのである。

シャンパーニュの大市(12~13Ch)

シャンパン(発泡酒)の産地が少し北寄りで、ランス、エペルネイ、シャロンという3つの町を結ぶ三角形の中にあるのに対して、中世史に名高いシャンパーニュの大市が開かれたのは南寄りの、ラニー、プロバン、トロワ、バール・シュル・オープという4つの町である。いずれもセーヌ川、またはその支流のマルヌ川やオーブ川の川筋に位置している。 シャンパーニュ地方は、地理的に、中世のヨーロッパ経済圏のちょうど真ん中に位置していた。また川が商品輸送の最大の手段だった当時としては、四方からいろいろな川筋が集まっているシャンパーニュ地方は、遠隔地からやって来る商人にとって非常に便利な交易場所だった。 ドイツ方面とはライン川とその支流のモーゼル川で、フランドル、ネーデルランド、北海方面とはムーズ川で、イギリス方面とはセーヌ川で、フランス中西部とはロワール川で、フランス南部、地中海方面とはローヌ川の支流ソーヌ川で結ばれている。最寄りの川筋から大市の場所までは、それほど長くない距離を馬やロバや車で運べばよかったのである。 北イタリアの商人は、アルプスの峠道を越えた後、湖水や川の船などを利用して、シャンパーニュ地方にやって来た。

シャンパーニュの大市における取引と金融

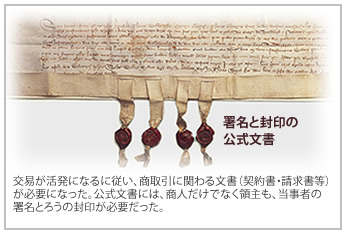

商人たちは、それぞれの開催期間の始めの数日間を売場の確保や、商品の展示などの準備に当てた。また最後の1週間は取引はせず、もっぱら代金の決済や、信用取引への振替あるいは他の場所で作った負債の支払いなどの整理を行った。

取引の対象となった商品は、羅紗など高価な上質の毛織物があったから、野盗の類の略奪から商品を守り活発な取引が行なえるように、シャンバーニュ伯のみならず、フランドル伯、そしてフランス国王などの領域権力が治安に配慮し安全護送制度で保護した。 (大市での取引からもたらされる利益を財源としてあてこんでいたこともある) イタリア商人は手形や信用状などの為替技術を、ヨーロッパ各地から集まった商人に伝授し、その普及に大きく貢献している。まさしくシャンバーニュ大市は商取引、金融操作の「学校」の役割も果たしたのである。 取引に関わる紛争は大市の領主法廷に持ち込まれた。大市の規模と性格から、その法廷はヨーロッパの最高商事裁判所とでもいうべき存在であった。

ルイ14世とその宮廷(17Ch)

ルイ14世は4歳で即位したので母后が摂政となり、宰相をマザラン枢機卿が勤めていたが、1661年、マザランの死と共に、ルイ14世は宰相制を廃止して、王自身が直接政治への関与を決定した。

祝典の衣装に輝く太陽がデザインされていたことから「太陽王」と呼ばれる。それは危機と混乱が終わった、平和の時代のシンボルでもあった。フランスは、絶対王政の下で未曾有の繁栄を迎え、ヴエルサイユ宮殿を舞台に、フランス革命までヨーロッパの政治・文化の中心になる。 「お腹もすかず食べる必要もなくても、食欲がないということは彼の生涯にはなかった。まったく、ポタージュに最初に匙をつけるやいなや、つねに食欲が働きはじめ、朝な夕なにあまりに見事に、あまりにきちんと、しかもあまりに一定の調子で食べたので、誰もが、そういう彼にいつも驚いていた」 (サン・シモン)。 この健嘆ぶりを示した王、ルイ14世は40余年という長い治世を精力的に続けさせたエネルギーの持ち主だが、ただの大食漢ではなく、「教養のある食いしん坊」だったのである。 ひとりで食べる時も、300人以上の貴族と従僕が演じる大宴会の時も、日常生活総てが儀式で、人がそれを見学するのを許され、王が優雅に卵を割ったりするのを感嘆して見て、それが上流階級やパリの話題になったと言われている。 王は独創的で洗練された料理を厨房係に命じた。カペー朝の始祖フィリップ6世の時代から、名料理人タイユヴァンもいたし、カトリーヌ・ド・メディシスがフィレンツェから嫁いで来て、イタリアの料理の影響を受けたりしたが、「フランス風」の新しい料理が出現するのはルイ14世の時代からである。

贅沢の象徴だった東洋の香辛料の濫用が減り、今日フランス料理の精粋ともいえる肝心要のソースのプロトタイプが生まれたのもこの時期で、バターを多く使うようになって、それまでの酸味が強かったソースが脂っこくなるようになった。

祝典の衣装に輝く太陽がデザインされていたことから「太陽王」と呼ばれる。それは危機と混乱が終わった、平和の時代のシンボルでもあった。フランスは、絶対王政の下で未曾有の繁栄を迎え、ヴエルサイユ宮殿を舞台に、フランス革命までヨーロッパの政治・文化の中心になる。 「お腹もすかず食べる必要もなくても、食欲がないということは彼の生涯にはなかった。まったく、ポタージュに最初に匙をつけるやいなや、つねに食欲が働きはじめ、朝な夕なにあまりに見事に、あまりにきちんと、しかもあまりに一定の調子で食べたので、誰もが、そういう彼にいつも驚いていた」 (サン・シモン)。 この健嘆ぶりを示した王、ルイ14世は40余年という長い治世を精力的に続けさせたエネルギーの持ち主だが、ただの大食漢ではなく、「教養のある食いしん坊」だったのである。 ひとりで食べる時も、300人以上の貴族と従僕が演じる大宴会の時も、日常生活総てが儀式で、人がそれを見学するのを許され、王が優雅に卵を割ったりするのを感嘆して見て、それが上流階級やパリの話題になったと言われている。 王は独創的で洗練された料理を厨房係に命じた。カペー朝の始祖フィリップ6世の時代から、名料理人タイユヴァンもいたし、カトリーヌ・ド・メディシスがフィレンツェから嫁いで来て、イタリアの料理の影響を受けたりしたが、「フランス風」の新しい料理が出現するのはルイ14世の時代からである。

贅沢の象徴だった東洋の香辛料の濫用が減り、今日フランス料理の精粋ともいえる肝心要のソースのプロトタイプが生まれたのもこの時期で、バターを多く使うようになって、それまでの酸味が強かったソースが脂っこくなるようになった。

ヴエルサイユの食宴は儀式だから、ワインを飲むのもひと仕事だった。「王様にお飲み物を!」の掛け声を合図に、大膳職、酌係などの貴族が行列して金製の盆にワインと水を入れたクリスタルカラフを載せてうやうやしく運び、金めっきをした器で別の貴族が毒味をして、酌係の貴族がふかぶかとお辞儀をして注ぐ

ワインは食前の一杯、食中のワイン、食後のワインと出された。 食前食後酒はリキュールもあったし、氷(当時の貴重品)を入れて冷やすこともあったが、水で割っても飲んだ。

フランス歴代の王の宮廷には各地の様々なワインが持ち込まれていたが、アンリ4世以前はロワールに宮廷を置く事が多かったから、ロワールものが主だった。しかし、ルイ14世の侍医ファゴンが、痔を患う王に白ワイン は毒だからブルゴーニュのニュイの赤ワインを飲むようにと薦めて以来、宮廷では皆が王に倣った。

上流階級も宮廷に追随したから、以前は見向きもされなかったブルゴーニュのニュイのワインは、一挙にその地位を獲得した。英国の宮廷と貴族が愛飲していたボルドーは、まだ、ルイ14世の宮廷には姿を見せていない。

ルイ14世の宮廷

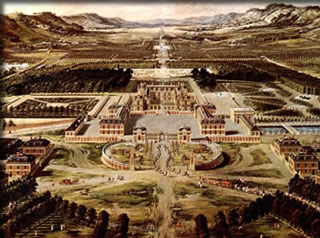

1682年ヴェルサイユ宮殿が完成し、王がそこに定住するようになって、それまでの王宮の観念が全く変わった。 王宮は単に王の居所、中央政府の執務室ではなく、王の権威を内外に誇示する一大イベント会場となったのである。 王の起床から就寝まで、接見・宴会から着替えに至るまで、1日の王の日課がすべて厳密な儀礼を伴って運営され、数千人の貴族を序列によってそれに参加させることで、彼らを支配した。 儀式・宴会・散策にも序列をきめて参加させた。2~3百人の朝の引見、50人の就寝前の引見にあずかれるかどうかは、貴族にとって大問題だった。何故ならば、ヴェルサイユの宮廷は総て王を中心にして動いており、王との距離が貴族の階位の規準となった。 部屋係、衣装係、食事係、厩舎職、狩猟職など大小無数の職種が定められ、それぞれの仕事の長官は最高の貴族だった。 1687年当時、宮廷内の仕事だけで1800人の貴族とその従者がいたし、諸階層の下僕を加えると7~8千人がヴェルサイュに寄宿していた。王権に挑むような気概と力を持つ貴族はもはや無く、いまや一族郎党を捨ててヴェルサイユに居をかまえ、毎日伺候して王の機嫌を伺い、王が気前よくばら撒いてくれる恩恵に預かった。 華麗に飾りたてられた宮廷では、盛大な祝祭典、夜会、宴会、音楽会、舞踏会、芝居が常時催されていたから、宮廷生活は外見こそ華やかで魅力的だった。 しかし、その中身は、貴族は牙を抜かれ、寄生的存在となり、猟官と猟色、中傷と陰謀が渦まく中で、「金びかの奴隷生活」に甘んじていたのである。 重要なことは、国家そのものが、王宮の私室のなかに密閉され、硬直化したことだった。

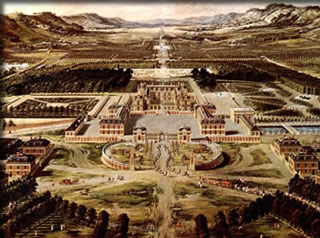

ルイ14世とヴェルサイユ宮殿建設(17Ch)

ルイ14世が、宮廷をパリから移す決心をし、選んだのがヴェルサイユで、先王の狩猟場の休憩所。言ってみれば、不毛の地だった。そこを敢えて選んだのは自然に挑戦して改造してこそ、自己の威光を示せる絶好の手段と考えたのであろう。

周囲の丘を切り崩し、運河を掘り、大造園を創成する大開発工事を行なった。そうして造りあげたのが、巨大な十字形運河を中心にして、列をなす巨木と刈りこんだ生垣とが美しい幾何学模様を描く全く人工的な壮大な庭園と宮殿である。

最大の難点は水利で、庭園に不可欠な噴水の建設が無理だった。そのため8キロ離れたセーヌ河から水を引く大土木工事が行なわれ、セーヌ河岸には直径12メートルの水車を14基も据えたマルリの揚水機が設置された。 こうしたヴエルサイユ宮殿の大工事は1661年から始まり74年には一応終了したが、その後も改修と増築が続き40年もかかって王の晩年にようやく完成している。 総工事費は7,000万ルーヴルという巨額なものであった。 もともと財政難だったブルボン王朝の財政は、先王の聡明な宰相リシュリューと摂政時代の老檜な宰相マザランの手腕によって、一時は持ちなおしていた。 しかし、フランスの威光を示すために対外戦争をいとわなかっったルイ14世の戦費と寄生貴族に対する年金等の支払いに加え、この宮殿建設は王朝財政にずっしりと重い負担となってのしかかった。

宮殿の維持費と宮廷の諸行事にルイ14世は湯水のごとく金を使ったから、国家財政は文字通り破産寸前の状態であった。 ルイ14世の世紀は「外観は華やかであるが中味は貧乏な世紀」だったのである。

周囲の丘を切り崩し、運河を掘り、大造園を創成する大開発工事を行なった。そうして造りあげたのが、巨大な十字形運河を中心にして、列をなす巨木と刈りこんだ生垣とが美しい幾何学模様を描く全く人工的な壮大な庭園と宮殿である。

最大の難点は水利で、庭園に不可欠な噴水の建設が無理だった。そのため8キロ離れたセーヌ河から水を引く大土木工事が行なわれ、セーヌ河岸には直径12メートルの水車を14基も据えたマルリの揚水機が設置された。 こうしたヴエルサイユ宮殿の大工事は1661年から始まり74年には一応終了したが、その後も改修と増築が続き40年もかかって王の晩年にようやく完成している。 総工事費は7,000万ルーヴルという巨額なものであった。 もともと財政難だったブルボン王朝の財政は、先王の聡明な宰相リシュリューと摂政時代の老檜な宰相マザランの手腕によって、一時は持ちなおしていた。 しかし、フランスの威光を示すために対外戦争をいとわなかっったルイ14世の戦費と寄生貴族に対する年金等の支払いに加え、この宮殿建設は王朝財政にずっしりと重い負担となってのしかかった。

宮殿の維持費と宮廷の諸行事にルイ14世は湯水のごとく金を使ったから、国家財政は文字通り破産寸前の状態であった。 ルイ14世の世紀は「外観は華やかであるが中味は貧乏な世紀」だったのである。

ヴェルサイユ建設時の財政収入とコルベール

破産寸前のルイ14世の国家財政をやりくりをしたのが、宰相マザランの秘蔵っ子、コルベールだった。 王朝の本来の財政を支えるのは直接税だったが、最大の負担者であってよいはずの僧侶・貴族・官職を持つ富裕なブルジョワは免除されていたのである。 直接税ではとても王朝財政、ことに増大する戦費をまかなえなかったから、リシュリュー、マザラン、コルベールも、臨時徴収(軍隊糧株費などの名目)や強制借入れ・公債の発行、官職売買、間接税の新設、都市から借入れ、宝くじの発行までしてやりくりをした。重要なのは間接税で、 塩税、消費税、交易税を始め、織物売上税、ワイン消費税などの業種個別税に加え、印紙税や登録税なども新設した。 この間接税は、税収入の中で最も重要だったが、問題があった。 それは、その徴収方法である。

徴税請負人は王に税を前払いをして、それに徴収手数料を上積み(3割からひどいときは同額)して、軍隊と裁判所の助けを借りて徴収した。 予納額は巨額だったから、大商人か金融業者、大商人のグループでなければ請け負えなかったが、それが税制の公平を損なっただけでなく、請負人が巨利を博すことになった。

徴税請負人がいかに人民のえんさの的になっていたかは、革命時にほとんどが処刑されたことでわかる。

コルベール (1619~83)

国家による文化政策としてアカデミーを創設した。これも、総てを国家の監視の下に、保護と同時に規制する彼の政策で、近代官僚制の基礎ともなった。

革命の導火線-啓蒙思想(18Ch)

宗教改革の試練を経て、カトリック中心の思想から、人文主義への途を開き、それをさらに一歩進めた啓蒙思想の時代が18世紀のフランスである。

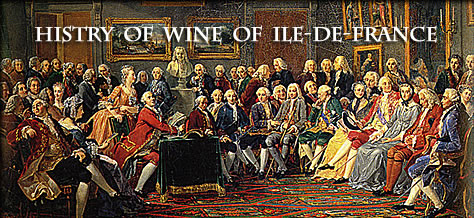

宗教改革の試練を経て、カトリック中心の思想から、人文主義への途を開き、それをさらに一歩進めた啓蒙思想の時代が18世紀のフランスである。ルイ14世の絶対王政が経済的に破綻し硬直化した政治体制への反動・批判として湧き上がって来たのが啓蒙思想で、それはフランス革命への導火線とも言えるものである。 1715年ルイ14世が76才で亡くなり、曾孫アンジュー公がルイ15世(在位1715~74)として即位。甥のオルレアン公フィリップが摂政となると、あらゆる分野でルイ14世時代の威圧的な雰囲気に対する反動が起こり、豪華絢爛のバロック様式に代わって、都会風の洗練さと軽快さ、機知に富む会話を楽しむロココ趣味が摂政期以降の18世紀の上流社会の色調となった。貴婦人のサロンがその典型的舞台である。 新思想誕生の場所はこの「サロン」だった。ルイ15世の宮廷は、カソリックを中心とする反動思想がまだ精神界で優位を保っていた。

これに対し、人文主義の影響を受け新思想を模索していた理性的・哲学的な人たちがいた。 宮廷にあってポンパドゥール夫人は町人出の嬰妾として貴族や高僧たちから軽蔑の目で見られていたから、自分を支持してくれる世論とそれをリードする作家・思想家が必要だった。

思想家の方でも、貴婦人のサロンが新思想を説き、議論する場所でもあったから、 ポンパドゥール夫人のサロンにも新思想の持ち主たちが出入りしていた。

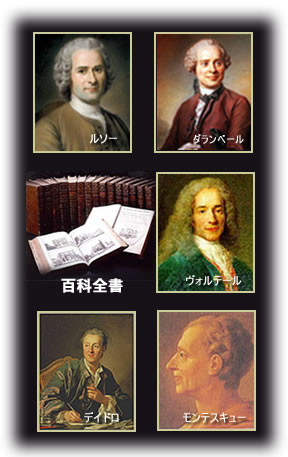

こうした時期に、旧世界を地殻変動させるひとつの楔が打たれたのが『百科全書』だった。 もともとこの出版は、当時の人々が関心を持った学問と技術の集大成として、近代的知識と思考方法によって人々を啓蒙することを目的に、本屋が始めた事業にすぎなかった。

溢れ出る才能と編集者としての実務能力をそなえたディドロが、その企画を軌道に乗せた。 彼は、ヴォルテール、モンテスキュー、ルソー、ダランベールという当時の第一級の思想家を協力者に迎えた。この全書の執筆に参加したのは学者・医師・文人・知識人・軍人・技師・職人など総数184名に及び、百科全書派と呼んでいるが、その中には博物・科学(物理)・化学・植物学・農学者が含まれていた。

最初、検閲当局によって没収措置がとられるが、警視総監や出版を取締まる立場の出版局長も好意的だった。この発禁本をボンパドゥール夫人が持っていて、国王が火薬や白紅の製法について質問するとこの本を持ち出して答えたりした。

全書は27巻から成っていて、980リーブルもしたが、予約を申込んだ者が4,300人もいた。この発禁の書は、宮廷と貴族の館や、田舎司教にまで広がり、当時のフランスのインテリの必読の書になっていった。フランスの人々に与えたその思想的影響とインパクトは、計り知れないものがあった。

ポンパドゥール夫人のような上流サロンから、弁護士、小商店主、手工業の親方などの読書サークルまで、様々な社会的レベルで、市民社会を志向する思想(フランス革命に至る)が議論される基になったのである。

こうした時期に、旧世界を地殻変動させるひとつの楔が打たれたのが『百科全書』だった。 もともとこの出版は、当時の人々が関心を持った学問と技術の集大成として、近代的知識と思考方法によって人々を啓蒙することを目的に、本屋が始めた事業にすぎなかった。

溢れ出る才能と編集者としての実務能力をそなえたディドロが、その企画を軌道に乗せた。 彼は、ヴォルテール、モンテスキュー、ルソー、ダランベールという当時の第一級の思想家を協力者に迎えた。この全書の執筆に参加したのは学者・医師・文人・知識人・軍人・技師・職人など総数184名に及び、百科全書派と呼んでいるが、その中には博物・科学(物理)・化学・植物学・農学者が含まれていた。

最初、検閲当局によって没収措置がとられるが、警視総監や出版を取締まる立場の出版局長も好意的だった。この発禁本をボンパドゥール夫人が持っていて、国王が火薬や白紅の製法について質問するとこの本を持ち出して答えたりした。

全書は27巻から成っていて、980リーブルもしたが、予約を申込んだ者が4,300人もいた。この発禁の書は、宮廷と貴族の館や、田舎司教にまで広がり、当時のフランスのインテリの必読の書になっていった。フランスの人々に与えたその思想的影響とインパクトは、計り知れないものがあった。

ポンパドゥール夫人のような上流サロンから、弁護士、小商店主、手工業の親方などの読書サークルまで、様々な社会的レベルで、市民社会を志向する思想(フランス革命に至る)が議論される基になったのである。

*ルソー(1712-78)思想家・作家 著書:エミール・新エロイーズ・社会契約論

*タランベール(1717-83)数学・物理学者 著書:動力学-ニュートン・力学の神の影響を払拭

*ヴォルテール(1694-1778)反権力、反カソリックの作家・哲学者 著書:イギリス書簡・寛容論

*デイドロ(1713-84)無神論・唯物論の思想家・作家 著書:運命論者ジャック・ラモーの甥

*モンテスキュー(1689-1755)哲学・思想家 著書:法の精神-三権分立

*タランベール(1717-83)数学・物理学者 著書:動力学-ニュートン・力学の神の影響を払拭

*ヴォルテール(1694-1778)反権力、反カソリックの作家・哲学者 著書:イギリス書簡・寛容論

*デイドロ(1713-84)無神論・唯物論の思想家・作家 著書:運命論者ジャック・ラモーの甥

*モンテスキュー(1689-1755)哲学・思想家 著書:法の精神-三権分立

フランス革命と居酒屋(18Ch)

フランス革命は、貴族の王権に対する反抗、ブルジョワの貴族に対する反感、都市市民の食料暴動、農民の土地騒擾が、単独ではなく、関連結合して且つ同時発生的に行われたものである。1789年7月14日の、「バスティーユ監獄」の占拠がフランス革命の発端とされるが、その3日前、都市市民による「税関門の破壊」が行われた。

当時のある官吏の回想録には、次のように書かれている。 「自由の夜明けが最初パリ市民の上に輝いたのは、これらの税関門の破壊によってであった。彼らが初めて自分たちを苦しめていた束縛から自由になったことがわかったのは、この瞬間からである。税開門の破壊とバスティーユの破壊は、革命の記録において一緒に結びつけられる2つの事実である。この2つは切り離せない」と。 7月11日の夜遅く、モニュとダルポンという2人のやくざ者が、仲間を率いてラ・バリュール・ブランシュと言う税関門に火を放った。この門は、サン・ラザール通りにつながるショセ・ダンタンと呼ばれる通りを封じていたのである。

それをきっかけに、次の日はさらに多くの群衆が、モンマルトル、モンソー、クリシーなど北西の村からパリへ通じている道路をふさぐ同じような門に火を放った。 その次の日の13日は、北方サン・マルタン地区と東方サンタントワーヌ地区へ通じる門でも同様のことが行なわれた。

「バスティーユ監獄」の占拠はこの翌日である。

当時のある官吏の回想録には、次のように書かれている。 「自由の夜明けが最初パリ市民の上に輝いたのは、これらの税関門の破壊によってであった。彼らが初めて自分たちを苦しめていた束縛から自由になったことがわかったのは、この瞬間からである。税開門の破壊とバスティーユの破壊は、革命の記録において一緒に結びつけられる2つの事実である。この2つは切り離せない」と。 7月11日の夜遅く、モニュとダルポンという2人のやくざ者が、仲間を率いてラ・バリュール・ブランシュと言う税関門に火を放った。この門は、サン・ラザール通りにつながるショセ・ダンタンと呼ばれる通りを封じていたのである。

それをきっかけに、次の日はさらに多くの群衆が、モンマルトル、モンソー、クリシーなど北西の村からパリへ通じている道路をふさぐ同じような門に火を放った。 その次の日の13日は、北方サン・マルタン地区と東方サンタントワーヌ地区へ通じる門でも同様のことが行なわれた。

「バスティーユ監獄」の占拠はこの翌日である。

中世以来、各都市は市内に持ち込まれる消費財に入市税を課し徴収して来た。ワインに関しては、価格ではなく、一定量につきいくらと課税されたから、大衆の飲む<並酒>には不利だった。

市内の居酒屋(キャバレと言った)で飲むワインは市の外で飲むワインの2~3倍にもなった。至極当然の結果として、この都市の城壁の外側、とりわけ税関門のすぐ外側には、ガンゲット(guinguette-酸っぱいワインをガンゲといったことから、それを飲ませる安酒場を意味する)と呼ばれる居酒屋がひしめくことになった。 18世紀中頃から、税関門-入市税徴収門は、徴税請負人によって贅をひけらかすような石造りの立派な城壁のものが作られたから、安酒をひっかけ日々の憂さを晴らし、貧困にあえぐ民衆の憎悪の最も大きな対象であった。

パリやリヨンは言うに及ばず、各都市ではこの税関門の破壊が最初に行われ、その後の徴税請負人のギロチンに繋がるのもフランス革命の一面である。

市内の居酒屋(キャバレと言った)で飲むワインは市の外で飲むワインの2~3倍にもなった。至極当然の結果として、この都市の城壁の外側、とりわけ税関門のすぐ外側には、ガンゲット(guinguette-酸っぱいワインをガンゲといったことから、それを飲ませる安酒場を意味する)と呼ばれる居酒屋がひしめくことになった。 18世紀中頃から、税関門-入市税徴収門は、徴税請負人によって贅をひけらかすような石造りの立派な城壁のものが作られたから、安酒をひっかけ日々の憂さを晴らし、貧困にあえぐ民衆の憎悪の最も大きな対象であった。

パリやリヨンは言うに及ばず、各都市ではこの税関門の破壊が最初に行われ、その後の徴税請負人のギロチンに繋がるのもフランス革命の一面である。

キャバレ(居酒屋)

居酒屋をさす言葉は16世紀頃までは「タヴェルヌ」と言われていたが、17世紀には次第に使われなくなり、代わりに、ピカルディー地方に起源をもつ<小部屋>を意味する「キャバレ」が使われるようになった。 客は立ったままカウンターで飲むか、ワインを持ち帰えるのが普通で、こうしたキャバレは、通常門の上に葉のついた小枝の束(キヅタ、ヒイラギ、ツゲ、ブドウ)をぶら下げているのが目印だった。それに対して、料理を出すキャバレは、客は席について食べ飲むことができた。料理は近くの仕出し屋が作ったものを出すのが普通だった。目印は、藁束か、多くの場合は木や金属の看板で、絵や文字を描き壁に取り付けた。「女たらし亭」、「三人の海賊亭」「強力ワイン亭」「公正価格亭」など面白い名前のものがある。 タヴェルヌやキャバレの営業は営業時間を始め種々厳しく規制されているのだが、著しく治安を乱すようなことが無い限り目をつぶっていたようだ。(告発された記録は少なくないが、概ね小事が多く放免されている場合が多い。社会から完全に逸脱した者はこの世界からも閉め出されていたことと、入市税の大事な財源だったことにもよるようだ)

ふしだらな場所として非難も受けていたようだが、有史以来の職業婦人である娼婦もパリには3万人いたと言うから、キャバレが彼女たちの生活の場でもあったことだろうから仕方が無い。しかし、バルザックの言葉を借りれば、キャバレは「民衆の会議」の大事な場でもあったことも事実だ。

カフェ

カフェは、1715年頃から、パリ・ロワイヤル周辺に、更にその後その回廊に、次々に生まれた。カフェではワインを出すところは稀で、出す所でもシャンパニューの発泡性と非発泡性のワイン、トカイ、ラインのもと言った高価なワインだけだった。

飲むためと言うより、友達と顔を合わせご婦人方を誘うための場所だった。 コーヒーを飲む人はワインを飲む人より、控えめで思慮深い人と見なされ、1740年以降は、社会的地位ばかりでなく、知性ある人の社交場と見なされていた。

レストラン

パリの最初の本格的レストランは、1782年ボーヴィリエがリシュリュー通りに開いた。店の名は、グランド・タヴェルヌ・ド・ロンドルと言うものだった。ロンドルと言う言葉をつけたのは、当時ロンドンには、この手の高級レストランが既に多数出来ていたからだろう。 主人である大貴族が亡命するなどして職を失った料理人は、例えばコンデ公に仕えていたメオが1791年にヴァロワ通りに店を構えたように、自分で商売を始めたのである。 プロの料理人と貴族やブルジョワの食通であるガストロノームの出会いの場となったのがレストランだったから、大革命によって事態は一挙に進展し、パレ・ロワイヤル界隈には無数のレストランが出現した。(革命40年後のパリには4,000店のレストランが出現する)

ミラボー、タレーラン、カルノー、オルセ伯、シャプリエ、タリアン夫人など旧貴族・ブルジョワの革命家たちが定連だった。

少し離れたところにあった「メオ」「ロベール」「トロワ・プロヴァンソー」などのレストランが左派のクートン、サン・ジュスト、マラー、バラス、フーシェ、デュマたちの巣になっていた。そこで議論し憲法草案をも作ったりしただろう。若き日のナポレオンも使っている。 明日がわからない身の不安が、贅沢な美食・美酒に革命家たちを駆りたてたのだろう。ワインも買い値の3~4倍し料理も高価だから、庶民には近寄り難い高嶺の花だった。 *レストランという言葉は、キャバレで出す事が認められていた肉などを煮た煮汁の「ブイヨン」をレストレ(力をつけるもの)と言う意味で「レストラン」と呼んでいた。

ナポレオンとタレーラン(18~19Ch)

ナポレオンは、フランス革命の精神とイデオロギーをヨーロッパに広げた軍事的天才、世紀の大英雄として語られることもあるが、10万単位の戦死者を招いた戦争指導者だから、”人喰い鬼”として罵られることもある。

しかし、フランス革命後の混乱期に登場して、新時代の基盤になる諸制度を打ち立てたことも事実である。それは、民法典の制定であり、司法・行政改革と官僚機構の整備、会計検査院、大学制度、フランス銀行とジェルミナール・フラン金貨、壮大な各種の土木建築公共事業、農業と工業の産業改革政策、そしてレジオンドヌール勲章である。

「革命の申し子」を自認する彼は、フランス革命の理想とイデオロギーを現実の制度として定着させた実務家であり、その理想の旗印の下に、封建制度との闘いをヨーロッパ中に拡散させた”革命の輸出家”であったことは確かである。 このナポレオンの陰で活躍したの2人の人物がいる。一人は外交で、もう1人は内政で。共にナポレオンの独裁が始まると袂を分ち野に下るが、ナポレオン失脚後、返り咲いて、激動する時代のフランスに多大な貢献をした異色な実務家である。 それは、タレーランとシャプタルである。 「ナポレオンの愛飲したワインはシヤンベルタン」とよく言われ、陣中でもこれを欠かさなかったと伝えられている。ワインの性格が英雄の飲むワインにふさわしいということからだろうか、シヤンベルタンはナポレオンの名と結びついて名声が世界に拡がった。 しかし、この伝説には異論がって、「ナポレオンはワインを水で割って飲んでいたし、だいいち彼の進軍は早すぎたからワインの荷が追いつかず、いつも地酒でがまんしたはず」だと書かれたものもある。 歴史的に確かなことは、フランス革命によって始まった修道院の銘醸地が国家によって接収され、国有財産になり競売に掛けられていくのだが、ナポレオンは士官の時、「国家によって収用されることになる」ことを修道院に告げる役目を担っていたことである。

「革命の申し子」を自認する彼は、フランス革命の理想とイデオロギーを現実の制度として定着させた実務家であり、その理想の旗印の下に、封建制度との闘いをヨーロッパ中に拡散させた”革命の輸出家”であったことは確かである。 このナポレオンの陰で活躍したの2人の人物がいる。一人は外交で、もう1人は内政で。共にナポレオンの独裁が始まると袂を分ち野に下るが、ナポレオン失脚後、返り咲いて、激動する時代のフランスに多大な貢献をした異色な実務家である。 それは、タレーランとシャプタルである。 「ナポレオンの愛飲したワインはシヤンベルタン」とよく言われ、陣中でもこれを欠かさなかったと伝えられている。ワインの性格が英雄の飲むワインにふさわしいということからだろうか、シヤンベルタンはナポレオンの名と結びついて名声が世界に拡がった。 しかし、この伝説には異論がって、「ナポレオンはワインを水で割って飲んでいたし、だいいち彼の進軍は早すぎたからワインの荷が追いつかず、いつも地酒でがまんしたはず」だと書かれたものもある。 歴史的に確かなことは、フランス革命によって始まった修道院の銘醸地が国家によって接収され、国有財産になり競売に掛けられていくのだが、ナポレオンは士官の時、「国家によって収用されることになる」ことを修道院に告げる役目を担っていたことである。

タレーラン

(Charles Maurice de Talleyrand-Perigord 1754~1838) タレーランは、 革命期からナポレオン帝政期を通じて活躍した名門貴族出の政治家であり外交官である。

タレーランの基本的な外交戦略は、ヨーロッパ列強の勢力均衡を計ろうとするもので、ナポレオンのヨーロッパ支配の拡大には反対した。

そのため、失脚させられるが帝政崩壊後返り咲き、敗戦国フランス外交に敏腕を振るう。 議員時代、司教から選出された議員でありながら、教会財産の国有化という反カトリック教会的な政策を推進してローマ教皇から破門されたりしていて、変節漢と見なされるが、タレーランは統治者の政治的傾向とは無関係に行政を担当する近代的官僚の典型と言われ、豊かな教養と優雅な礼儀作法、巧みな外交手腕によって外交官の模範とも見なされている。(メートル法の制定を国民議会に提案したのも彼である) ナポレオン支配の崩壊に伴い、各国の領土確定の必要から、1814年9月開かれた「ウィーン会議」は、「会議は踊る、されど会議は 進まず」の名文句が生まれ、連日駆け引きの饗宴が行われ、最終締結まで2年にも及んだ。この会議には15名の王、200名の大公、126名の外交官が参加した。

メテルニッヒやウエリントン公など各国の元首を手玉に取り、連合国間の利害の対立を利用して、敗戦国フランスに有利な決定を獲得したのが外交官タレーランである。(映画化された「会議は踊る」は大ヒットした) タレーランは美食外交の元祖と言われ、歴史的料理人アントナン・カレムをウィーンに引き連れ、欧州列強の貴紳淑女を豪華な美食に酔わせた。その引きたて役にはシャンパンが使われた。(このウィーン会議以降、 ロシアを始め欧州列強の王室にシャンパンは一挙に販路を広げて行った)

同時に、当時、ロンドンの名士の間で名声を得ていた<オー・ブリオン>のオーナーでもあったから、そのワインも供されたことは間違いない。

シャンパンとシャプタル(18~19Ch)

ポンパドゥール夫人が「飲んで女性の美しさを損なわないのは、シャンパンだけ」と言ったと伝えられるが、シャンパンは、ルイ15世の摂政時代(1715~23)に宮廷に登場する。

18世紀は、貴族や金持ちブルジョワに、芸術家、文人、学者を加え、絢爛とロココの華を咲かせた時代で、美食の時代でもあった。当時の宮廷や貴婦人のサロンの食卓を彩り、人気の的だったのが泡立つワイン、シャンパンで、勢いよく栓を飛ばし、ご婦人のむき出しの肩に泡を吹き掛ける楽しみを見つけたのだった。 いずれにしても、シャンパーニュ地方が発泡ワインの生産を軌道にのせ、市場に出して来るのは、18世紀初頭のルイ15世の摂政時代である。 18世紀末になっても、発泡性のシャンパンの産出は100万本程度で、通常の非発泡性ワインの産出量のまだ10分の1で、総て甘口。辛口のシャンパンはまだ造られていない。 プロイセンのフリードリヒ2世、ロシアのエカテリーナ2世、イギリス最初の首相ウォルポールといった偉人が愛好し、高名なヴォルテールやディドロが称えようと、それは所詮稀少で、一般市民にとっては高嶺の華だった。 (当時のパリでの売値1本5~8リーブルと言う価格は、熟練した職人の4日分の賃金に相当) シャンパンは、当時特権階級が浮かれ騒ぐためといって悪ければ、一握りの選ばれた者が楽しむための酒だったと言える。

18世紀は、貴族や金持ちブルジョワに、芸術家、文人、学者を加え、絢爛とロココの華を咲かせた時代で、美食の時代でもあった。当時の宮廷や貴婦人のサロンの食卓を彩り、人気の的だったのが泡立つワイン、シャンパンで、勢いよく栓を飛ばし、ご婦人のむき出しの肩に泡を吹き掛ける楽しみを見つけたのだった。 いずれにしても、シャンパーニュ地方が発泡ワインの生産を軌道にのせ、市場に出して来るのは、18世紀初頭のルイ15世の摂政時代である。 18世紀末になっても、発泡性のシャンパンの産出は100万本程度で、通常の非発泡性ワインの産出量のまだ10分の1で、総て甘口。辛口のシャンパンはまだ造られていない。 プロイセンのフリードリヒ2世、ロシアのエカテリーナ2世、イギリス最初の首相ウォルポールといった偉人が愛好し、高名なヴォルテールやディドロが称えようと、それは所詮稀少で、一般市民にとっては高嶺の華だった。 (当時のパリでの売値1本5~8リーブルと言う価格は、熟練した職人の4日分の賃金に相当) シャンパンは、当時特権階級が浮かれ騒ぐためといって悪ければ、一握りの選ばれた者が楽しむための酒だったと言える。

ドン・ペリニヨン

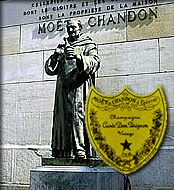

(Dom Pierre Pérignon, 1638~1715) シャンパンを創ったのが、清貧、実直であるべき修道僧、ドン・ペリニョンだったとされている。

そのため、現在世界最大のシャンパン・メーカー・モエ・シャンドン社が、特醸物に「ドン・.ペリニョン」と名付けている。 世界の大金持ちやスノビッシユな人たちは、これを飲むのを鼻にかけている(バブル期の銀座でもよく見られた)。

かのジェームズ・ボンドも美女とドン・ペリニョンを売り物にしているし、このシャンパンを飲む情景を描く小説もあとをたたない。しかし、ドン・ペリニョンだけが極上のシャンパンではないし、ドン・ペリニョン伝説も必ずしも総てが真実ではない。 中世では、シャンパーニュ地方のワインを「川のワイン」と呼んで高い評判を呼んでいた。イル・ド・フランス地方の「フランスのワイン」と区別するためだった。 「川のワイン」つまりアイなどマルヌ川沿いの丘陵で産するワインは、フランソワ1世が戯れに自らを「アイとゴネスの王」と称していたほどである。

「山のワイン」つまりランス周辺の丘陵の斜面で、ピノ・ノワール種などから造られる赤ワインも次第に評価されるようになり、ルイ14世の宮廷ではブルゴーニュのニュイの赤ワインと競う程にもなった。

このワインは、発泡性のワインではない。(当時の赤ワインは、赤ワイン用の赤か黒皮ぶどうと、白ぶどうとを混醸した色の薄いもので、今日のような濃い赤ワインではなかった) シャンパーニュ地方は、フランスでもワイン産地の北限に近い寒冷地方だから、秋遅くに収穫したぶどうを仕込むと、初冬の寒さのためワイン酵母が休眠し、いったん発酵を中止し、春になると再び発酵を始めることがあった。これは秋に瓶詰めされたワインが、再発酵によって発泡性を帯びることを意味していた。 この現象に気が付いている人がいた。ドン・ペリニョンである。彼は、スペインから来た巡礼僧が携帯瓶にコルク栓を使っているのに目をつけ、これを活用して「ワインに泡を閉じこめた」と言うのが通説になっている。(「世界最古の発泡性ワイン」はラングドックのAOC・Limoux(リムー)で、ベネディクト派のSt-Hilaire(サン・ティレール)修道院のカーヴで、コルクで閉めた瓶の中でワインが発酵し、泡だっていることを修道士が偶然発見したと言う。シャンパーニュのドン・ペリニオン師の伝説よりも1世紀も早い発見である。) ドン・ペリニョンがエルベネ近郊のベネディクト大修道院の酒蔵係になったのは1668年で、盲目であったので、嗅覚と味覚が一層鋭敏であった。異なる畑や異なる年のワインをブレンドして洗練されたものに仕立てあげたことは確かである。また、今日のように透明で美しい白ワインを造りあげたのも、彼の功績である。(当時の技術では赤か黒い果皮のぶどうを使うと、どうしてもワインに色がついた)

シャプタル

(Jean-Antoine CHAPTAL 1756~1832)

シャプタルは、百科全書派の系譜を引く、農業に大きな影響を与えた化学者だが、革命をうまく生きのび、後にナポレオンに登用されて内相になる。

シャプタルは、百科全書派の系譜を引く、農業に大きな影響を与えた化学者だが、革命をうまく生きのび、後にナポレオンに登用されて内相になる。内相として、中央と地方の情報促進、公道・運河など公共事業の推進、病院や監獄の改善、科学技術の研究、産業への機械の導入、教育の振興や薬剤師の養成などに腕をふるった。農業をフランスの基礎と考え、清沢の農地化、土地台帳の整備、牛や羊類の品種改良など多方面にわたって活躍した。 また化学者として火薬の大量生産体制をも確立している。 1804年彼はナポレオンに辞表を出す。自由主義経済の信奉者だったが、生来穏健なリベラリストであったため個人の独裁制化に耐えられなかったのであろう。ナポレオンは、元老院議員にしてその労を報いようとしたが受けなかった。野にあって化学産業の経営や甜菜の栽培などに努力した。 砂糖の輸入量の増大を憂えた彼は、それにかわるものとして甜菜から砂糖を抽出する方法を開発し、甜菜の栽培を熱心に奨励したのである。

なお、1810年以後、強い要請を断りきれず、産業関係の要職に返り咲く。王政復古後もやはり才能を見込まれて、上院議員として活躍した。 革命前から革命後にかけて、粗悪なワインが横行した。増大する都市人口の需要への「20リュ規制による無秩序な量産」が原因で、かっては銘酒として愛飲されたフランス・ワイン(イル・ド・フランスのワイン)の質の低下が特に酷かった。

この状況の改善をはかるべく、識者の著作がそれまで無いわけではなかったが、彼が刊行した「葡萄概論」は、大変時宜にかなったものであつた。

百科全書派の科学者の目で、栽培地の選択、多産種の排除、栽培技術および醸造技術の改良、過剰生産の抑制など、ワイン造りに関する近代的総合論文として、その後の研究の出発点になった。

なお、彼の「フランス産業論-1819年」もこの時代のフランス産業の発展状態を示すものとして貴重な歴史的資料になっている。

シャプタリザション

シャプタルが、ワインの品質改良のひとつとして提唱したのが「糖分添加」だった。 彼の名前を取って「シャプタリザション」と呼ばれ、今日のフランスワイン産業にとって重要な役割を果たしている。 「シャプタリザション」は、出来上がったワインに糖分を加えるのでなく、発酵中の果汁に加糖する方法である。もともとワインは、ぶどう果汁の中の糖分が酵母菌の作用でアルコールと炭酸ガスに分解されて出来るものだから、これは醸造の補完である。発酵が完全に行なわれれば、糖分はすべて分解されるから、出来上がったワインが甘くなるわけでない。 この方法は、1790年頃、クロ・ド・ヴージョで始めたものが、シャプタルの紹介で広く知られるようになった。もともと、ブルゴーニュをはじめ北の地方や、日照の少なかった不作時の対策とされたものだったが、今ではフランス各地に普及している。 (かつては南仏では禁じられていたし、今でもボルドーや南仏の一部で断固拒否している醸造元もある)

糖分添加自体が悪いわけでなく、その多用・濫用が弊害を生むため、現在ACワインでは厳しい規制がある。 まず、添加する前の果汁に法定の最小限の糖分が含まれていなければならない。使う糖分は甘蕪糖・甜菜糖・濃縮果汁に限られ、ぶどう糖の使用は禁じられている(白は甘薦糖のみ)。添加量は1リットル当たり30グラムが上限だった時もあったが、現在では各地で違っていて、ブルゴーニュで言うと発酵果汁1リットル当たり、赤が18グラム、白が17グラムになっている。添加された糖分はアルコールだけに変化するのでなく、芳香性の物質やグリセリンなどの発生も促すから、香りがよくなり、味わいにきめが細かくなるという副次的作用も営む。添加が適切に行なわれた場合は、ワインは洗練さを失わず、バランスがとれて安定するし、長寿と長旅に耐える素質を備える。 ブルゴーニュのワインの名門 ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティでも、糖分添加は、発酵の末期をコントロールする役割を果たし、タンニンを最大限に引き出すための果皮浸漬を長く継続させる手段で、醸造のおける必要不可欠な工程の一つと考えられている。